- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2025年冬号

- Technics café KYOTOを訪ねて

JASジャーナル目次

2025winter

Technics café KYOTOを訪ねて

日本オーディオ協会 事務局 秋山真

一昨年、2023年の「音の日」12月6日に、パナソニックが京都四条通にオープンした「Technics café KYOTO(以下、テクニクスカフェ)」は、コーヒーや軽食を楽しみながら、テクニクスの高級オーディオで好きな音楽を聴くことができるという、巷のジャズ喫茶とは一味違ったオーディオファン注目のスポットです。

私もテクニクスカフェのコンセプトには、協会運営に活かせるアイデアがたくさんあると感じていたため、京都出張の際には一度訪れてみたいと考えていましたが、昨年末になって、「テナントビルの改築・改装にともない、2025年1月12日の営業をもって閉店」という残念なニュースが飛び込んできました。

https://jp.technics.com/notice_cafe.html

慌てて新幹線に飛び乗った筆者でしたが、今回ようやくテクニクスカフェ訪問が叶っただけでなく、テクニクスブランド事業推進室の室長として、カフェのプロデュースに関わられた小川会長にもお話を聞くことができましたので、その模様をレポートしたいと思います。

まだ経験したことのない音と出会える場所

四条烏丸の交差点から四条通を5分ほど歩いたところに、テクニクスカフェが入るビルはあります。

前面ガラス張りのスタイリッシュな外観で、4Fから9Fはパナソニックのデザインセンターである「Panasonic Design Kyoto」が居を構えています。

https://panasonic.co.jp/design/works/kyotoDC/

1階部分は、以前はエントランスホールでしたが、多くの人々が行き交うこの恵まれた立地を有効利用しない手はありません。そこで出たアイデアが、まだ経験したことのない音と出会える場所、テクニクスカフェを作ることでした。ちなみに、「まだ経験したことのない音との出会い=Rediscover Music」はテクニクスが掲げるブランドメッセージでもあります。

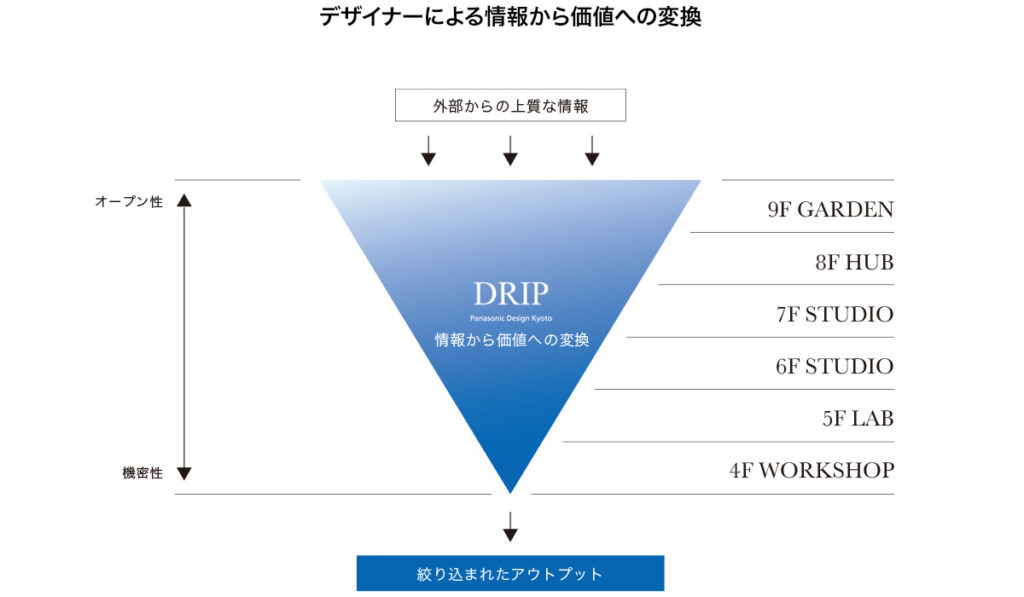

余談ですが、Panasonic Design Kyotoのフロアコンセプトは「DRIP」。結果的に1階がドリップコーヒーを自慢とするカフェになったのは、果たして偶然だったのでしょうか?

リラックスした雰囲気の店内で美味しい音と軽食を愉しむ

京都は元々、大学生や外国人観光客が多い土地柄ですが、周辺には中古レコードショップが点在していることもあって、テクニクスカフェにはオーディオファンだけでなく、音楽好きが自然と集まるようになり、月平均で1000人ほどのお客さんが訪れていたそうです。

驚きなのは、その半数以上が外国人観光客だったということ。「Technics」のロゴに見覚えのある人たちが興味を持って入店してくるのだとか。「SL-1200」の認知度、恐るべしですが、一方で、ショールームのような場所にはしたくなかったといいます。

内装デザインは、テクニクスのDJ用ターンテーブルの愛用者でもある建築デザイナーの関祐介氏が担当。一見、白壁とコンクリート打ちっぱなしが基調の無機質な空間に感じられるかもしれませんが、コンクリートの表面には天然大理石のような無数の孔が空けられていて、そのテクスチャーが有機的な表情を生み出し、店内にはリラックスした雰囲気が漂います。

いわゆる一般的なカフェのようなテーブルやイスが無いことも特徴で、お客さんはコーヒーやパンを片手に、舞台のようなコンクリートのベンチシートの上に座って、前方のオーディオ装置が奏でる音を愉しむという、他にはないスタイルが新鮮です。

カフェのメニューも、地元の小川珈琲が監修したオリジナルで、音だけでなく、食やデザインにまでこだわる姿勢は、女性とオーディオが出会う方法を常に模索されている小川さんならではのプロデュースだと感じました。

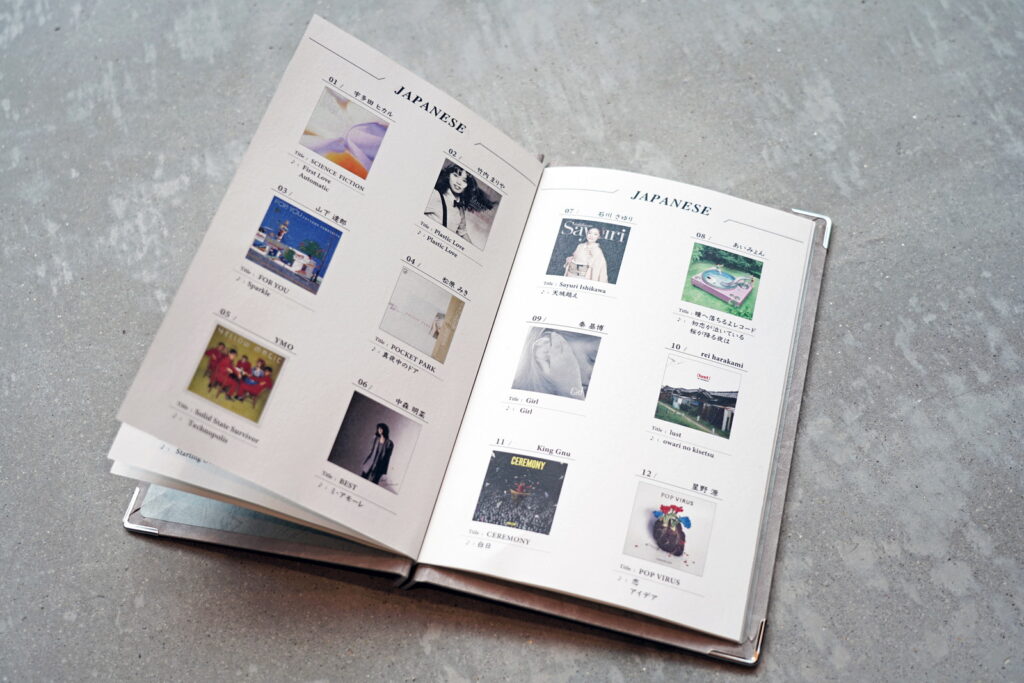

店内にはテクニクスのスタッフがコンシェルジュとして常駐し、聴きたい曲をリクエストすれば、レコード、CD、サブスクで再生してくれるので、オーディオ初心者でも安心です。音源の持ち込みも自由なので、近隣のレコードショップで購入したばかりのLPを持って来店する常連さんも多いのだとか。こうした気軽さや敷居の低さがテクニクスカフェの何よりの魅力であり、それだけに閉店が惜しまれます。

常設のオーディオシステムは、スピーカーが「SB-R1」、プリメインアンプが「SU-R1000」、アナログプレーヤーが「SL-1000R」、SACD/ネットワークプレーヤーが「SL-G700M2」、DJ用ターンテーブルが「SL-1200MK7」という布陣で、試聴会はもちろん、DJイベントも数多く開催された他、レコードショップと協力してレコードの即売会も行われ、いずれも盛況だったようです。

吸音材やカーペットを効果的に使って、心地よい音を実現

片側が全面ガラス張りで、且つ床材も石という、そのままではかなりピーキーな音になりそうな空間ですが、スピーカーの背後の白壁が吸音パネルとなっていたり、ステージの部分にはカーペットを敷いていたりと、残響を上手くコントロールしているのが分かります。これらはテクニクスのスタッフの手によるものだそうで、よく見ると、店内の観葉植物の鉢カバーには吸音材が巻かれているなど、オーディオファンならば思わずニヤリとしてしまう細かなルームチューニングが施されています。

実際の出音もウェルバランスなもので、私も店内のライブラリーから何曲がリクエストして聴かせてもらいましたが、高級オーディオならではの音楽体験を十分に味わうことができました。

テクニクスカフェの想いを受け継ぐ

最後に小川さんに、この1年、テクニクスカフェをやってみた手応えを伺ってみました。

「いつも言っていることですけど、音楽を聴くことって、決して固苦しいものじゃないし、もっとオープンで楽しいものだと思っています。ここ京都は世界中から人が来るし、大学も多いから若い人もたくさんいる。そういう文化の交流が盛んなところだから、いろいろな方々がここに来られて、この場所で美味しいコーヒーを飲みながら、いい音を聴いていただいた。ゆったりした時間のなかで、好きな音楽を心ゆくまで満喫してもらえたと思います。やって良かったという実感がありますよ。短い期間で閉店することにはなったけど、やってみないと分からないことって多いのだから、いい実験にもなったとも思うし、色んな事が分かった。こういうことを業界をあげてどんどんやったらいいと思います」

筆者がOTOTENで企画した「リクエスト大会」は、お陰様で名物企画となりつつあります。しかし、1年に1度、数時間のイベントであるため、せいぜい数百人にアプローチするのが精一杯です。

今回の訪問で、テクニクスカフェのコンセプトや、この1年間の取り組みに大いに共感した私は、小川さんに、「協会でもリクエスト大会のようなイベントを、年1ではなくて月1、理想は週1くらいで開催したいのですが、いかんせん場所や予算が…」と率直な思いを伝えてみました。すると、「クラファンがあるやん!やろうやろう!」と即答された小川さん。

取材後には夕食もご一緒させていただき、いろいろなアイデアを頂戴しました。目の前にぱあっと道筋が見えた気がした私は、はやる気持ちを抑えながら、帰りの新幹線に飛び乗ったのでした。