- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2025年冬号

- スピーカー製作レポート

JASジャーナル目次

2025winter

スピーカー製作レポート

東京電機大学 オーディオ技術研究部

其田知也

1. はじめに

東京電機大学オーディオ技術研究部は、スピーカーやアンプの設計・製作を通して音響技術の探究を中心に活動をしています。その歴史は昭和32年の創設に始まり、2024年末現在の部員は46名。OBにはオーディオ業界で活躍されている方もたくさんいらっしゃいます。

この度、日本オーディオ協会のカーオーディオWGの活動の一環として、アルプスアルパイン社よりご提供いただいたユニット「s2-s40c」を使用して、我々部員一同でスピーカー製作に取り組みました。スピーカーは、学年ごとに1システムずつ設計から組み立てまでを担当し、それぞれの視点や技術を活かして合計4つのスピーカーシステムを製作しました。また、日本オーディオ協会で主催されている「音の日」イベントに参加させていただき、デモ展示をして、たくさんの専門家から感想を頂戴しました。大変意味のある活動だったと思います。

簡単ではありますが、それぞれのスピーカーの設計構想、製作過程や測定結果を紹介させていただきます。オーディオ技術研究部の部長である其田が、それぞれのスピーカーの製作に関わったメンバーから情報を聞き出したものをまとめて寄稿させていただきます。

2-1. 1作品目「ブックシェルフ型セメントエンクロージャー」

2-1-1. スピーカーの設計構想

1作品目のスピーカーは、箱鳴りを抑えることを目的としたスピーカーになります。特長は、エンクロージャーにセメントを使用した点です。

スピーカーを鳴らす際に、エンクロージャーが振動して音に悪影響を及ぼすことがあります。それを防ぐためには、エンクロージャーの剛性を高める必要があります。一般的にエンクロージャーには、加工性やコスト面で優れている木材を使用しますが、木材は剛性が低く、余計な共振が発生しやすくなります。一方、セメントは高い剛性と質量を持ち、共振を最小限に抑えることが出来ます。このような理由から、今回はエンクロージャーの材料にセメントを用いたスピーカーの製作に試みました。

エンクロージャー方式はバスレフ型を採用しました。エンクロージャーの容積は7Lに設定し、バスレフポートはφ35mm、長さ70mmとしました。寸法は縦272mm × 横218mm × 奥行209mmです。バスレフポートは背面に配置しています。

2-1-2. 制作過程

エンクロージャーの作成についてですが、まずMDF(Medium Density Fiberboard)材で枠組みを組み立て、その内部にセメントを流し込むことで成形しました。セメントを流し込む際には気泡が入らないよう注意を払い、硬化後にしっかりと乾燥させることで高い剛性を確保しました。

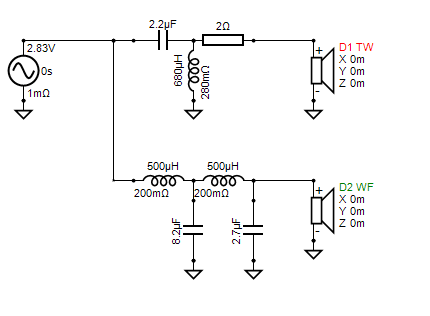

続いてクロスオーバーネットワークについてです。今回使用するツイーターは高域の伸びが特徴的だと感じたため、その特性を生かしながら周波数特性はなるべくフラットにすることを目指して設計しました。また、測定を繰り返しながら音作りを行いました。クロスポイントを5.8kHzとした結果、1次のハイパスフィルターと、2次のローパスフィルターによって構成される回路となっています。

2-1-3. 性能評価

私どもオーディオ技術研究部は、スピーカーの測定に音響測定ソフトウェア「ARTA」を用いており、疑似無響室にて測定を行っています。

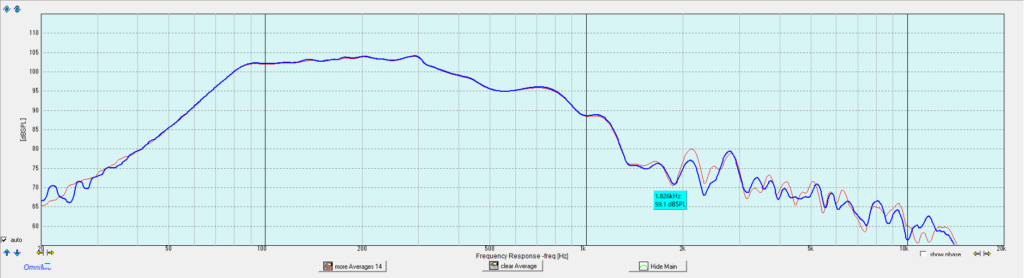

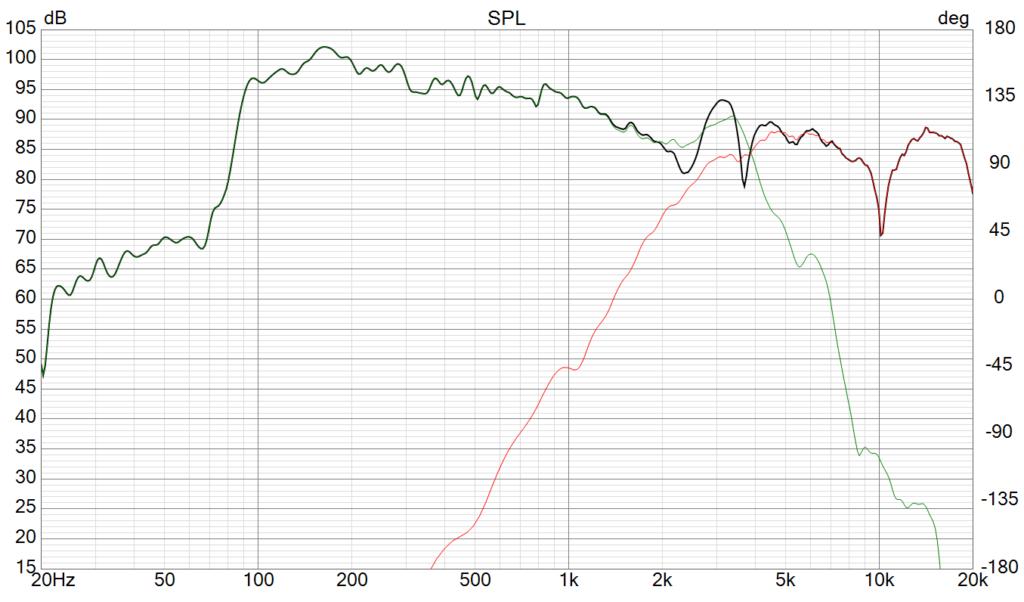

測定の結果、3~7kHzの帯域で落ち込む周波数特性が見られました。この落ち込みはシミュレーションでも確認されていましたが、実際の測定ではさらに顕著に現れたようです。この要因として、クロスポイントの設定ミスがあると思っています。そのため、クロスポイントをもう少し下げて、ネットワークを再構築すれば、改善できると考えられます。

次に、スピーカーを試聴した感想です。低音と高音が強調され、音の輪郭が明瞭で、クリアな音が鳴りました。これは、セメントでエンクロージャーを作成した効果が十分に得られているように感じます。また、このスピーカーは高域の再生能力が優れており、特に女性ボーカルの楽曲では心地よい音質を楽しめました。ただし、高域の一部に若干刺さるような不快感があるため、今後、その部分の調整が必要だと感じました。

2-2. 2作品目「トールボーイ型」

2-2-1. スピーカーの設計構想

2作品目のスピーカーは、TQWT(Tapered Quarter Wave Tube)型2wayスピーカーです。

今回使用するウーファーは4インチと小型であり、最低共振周波数も135Hzと若干高い仕様となっています。そこで、5インチウーファーにも引けを取らない低域再生能力を持つスピーカーを目指して設計を行いました。低域を補強する方法として、バスレフ型を検討しましたが、バスレフ型は2-1のスピーカーで採用することにしたため、こちらはTQWT型にて低域を増強することに挑戦しました。TQWT型は、ユニットの特性に依存せずに低域を増強できるという特長があり、今回のスピーカーの設計に適していると考え、採用に至りました。

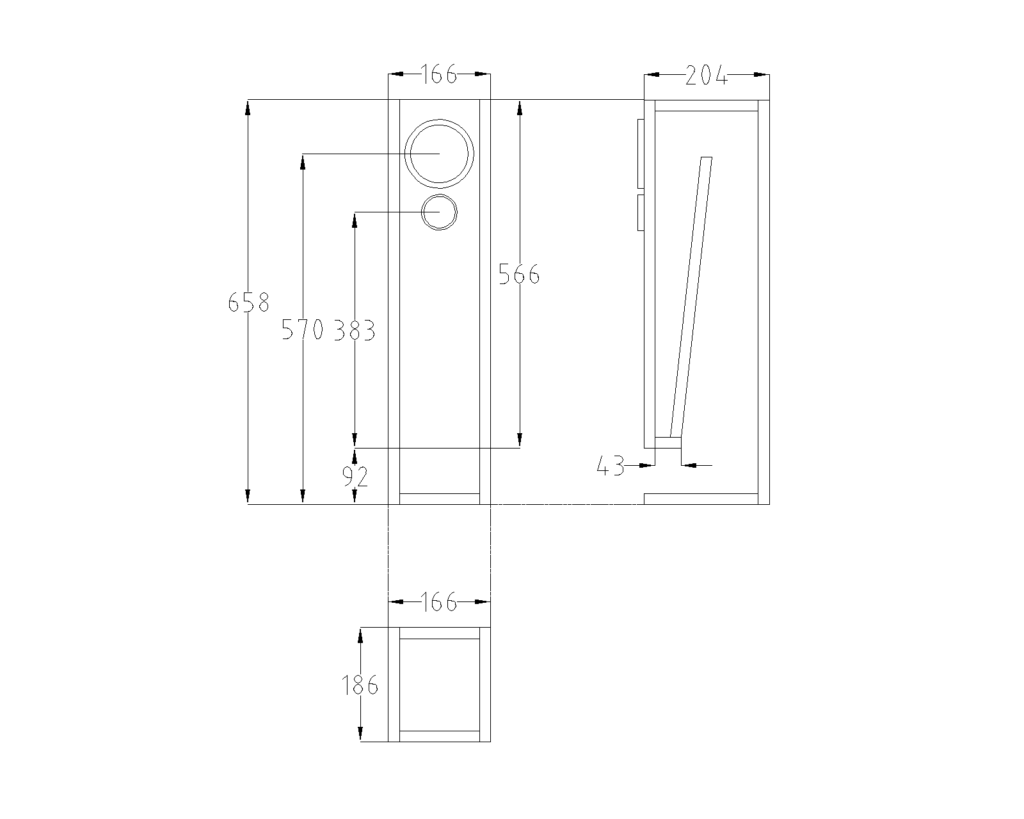

エンクロージャーの寸法についてです。5インチウーファーの多くは、最低共振周波数が60~80Hzの範囲にあります。そのため、共鳴管では75Hzを共振させることを意識して、図2-2-1のようにしました。木材は入手性と加工性の高さからMDF材を使用しています。板厚は18mmです。

2-2-2. 制作過程

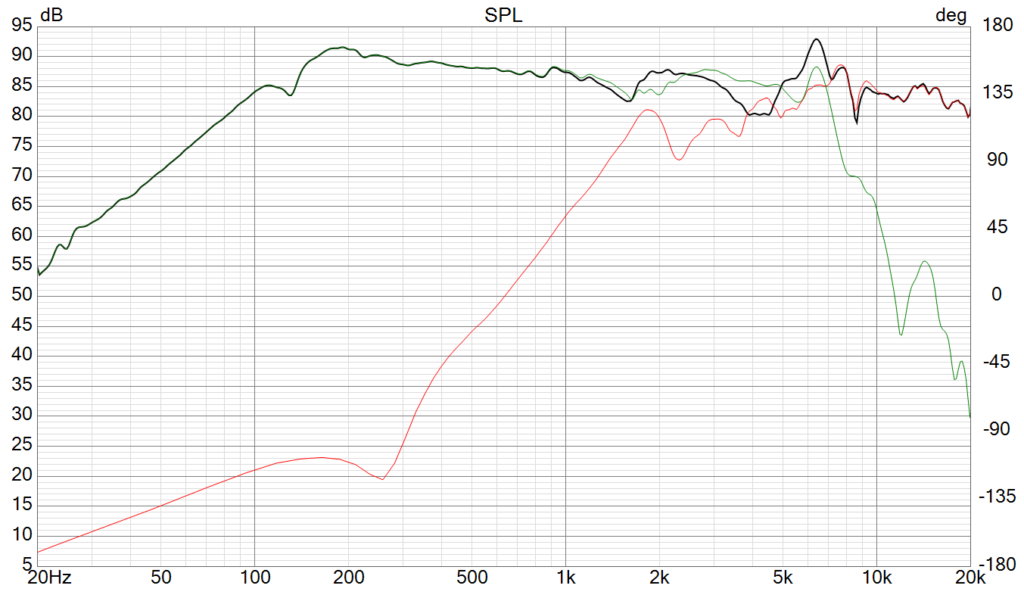

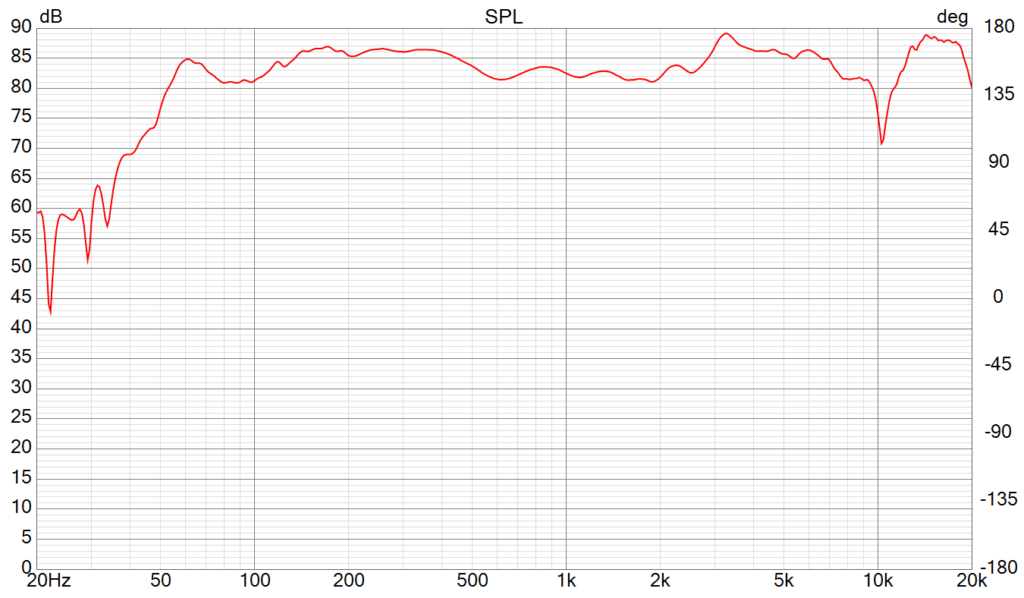

製作過程では、吸音材の配置に特に注意を払いました。ニードルフェルトとホワイトキューオンを使用して、配置ごとに周波数特性を測定し、可能な限りフラットな特性を得られるよう調整を繰り返しました。これにより、不要な反射音を抑え図2-2-2のような周波数特性が得られました。外装については、塗装の時間が取れなかったため、ダイノックシートを貼って仕上げることとしました。

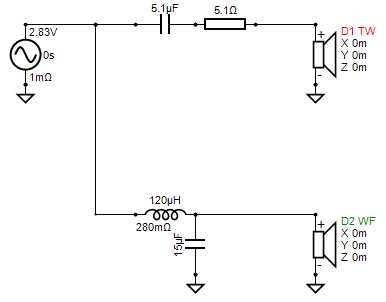

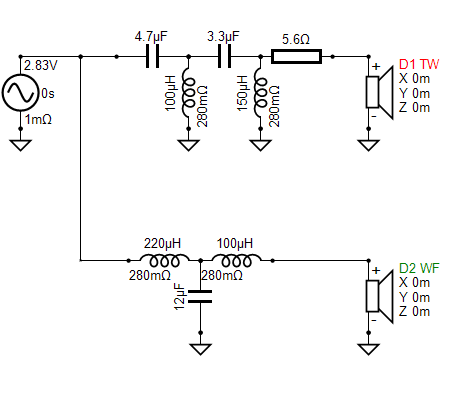

続いてクロスオーバーネットワークの設計です。クロスオーバーネットワークはLR4(Linkwitz-Riley 4次フィルター)で設計し、クロスポイントは4.5kHzに設定しました。結果として、図2-2-3の様にハイパス側は4次、ローパス側は3次のフィルター構成となりました。また、位相整合性についても注意し、逆相接続時にリバースヌルが深く出るように設計しました。

2-2-3. 性能評価

測定した周波数特性は、2~4kHzで落ち込みが見られるものの、かなりフラットな特性となりました。また、75Hz~100Hz付近では、目的通り共鳴管によって低域が増強されていることが確認できましたが、予想ほどではなかった点については、共鳴管の開口位置をもっとユニットに近づけるべきだったと考えています。

次に、スピーカーを試聴した感想です。周波数特性にもある通り、全体としてフラットな音質を実現できました。また、狙いであった低域の増強は、量感も感じられ、ボーカルやアコースティックギターが、厚みのある音で再生されるように感じました。高域については、豊かな伸びが確認でき、ハイハットの音がクリアに再現されました。特に、金属音特有の粒立ちや余韻の再現性が高い印象を受け、高域特有の刺さるような不快感は無く、聴き疲れしにくい音になっています。結果として、幅広いジャンルに対応できるオールラウンドなスピーカーになったと思います。

2-3. 3作品目「センタースピーカー(ダブルウーファー)」

2-3-1. スピーカーの設計構想

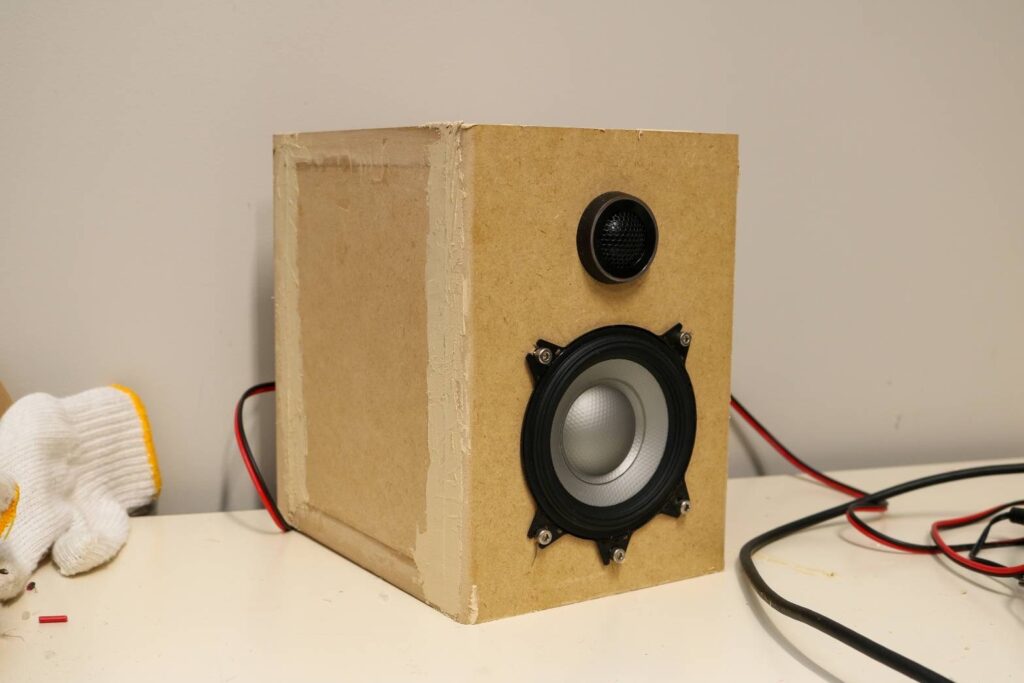

3作目のスピーカーは、センタースピーカーです。この形式を採用した理由は、使用するユニットの特性に基づいています。使用したユニットは、ツイーターが高域の伸びに優れている一方、ウーファーは小型で低域が不足しがちという特徴がありました。そこで、その欠点を補いながら長所を引き出せるスピーカーを製作することを目指しました。その結果、ダブルウーファー構成を採用しました。

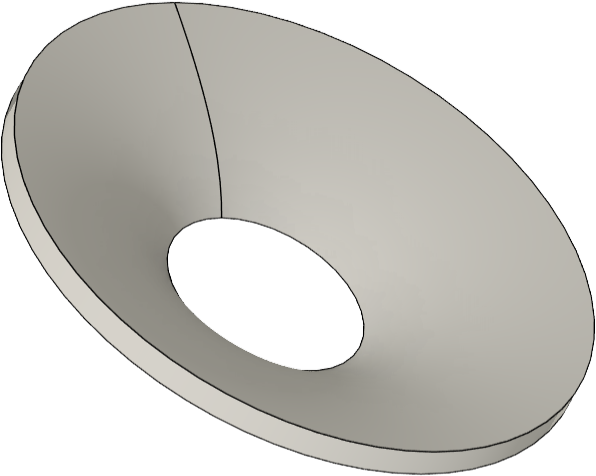

今回はセンタースピーカーということで、ボーカル帯域が気持ちよく聴こえることを目指して音作りをしました。この音作りの一環として、ツイーターの能率を向上させることを主な目的に、図5-1に示すウェーブガイドを取り付けました。このウェーブガイドは3Dプリンターを使用して作成しました。

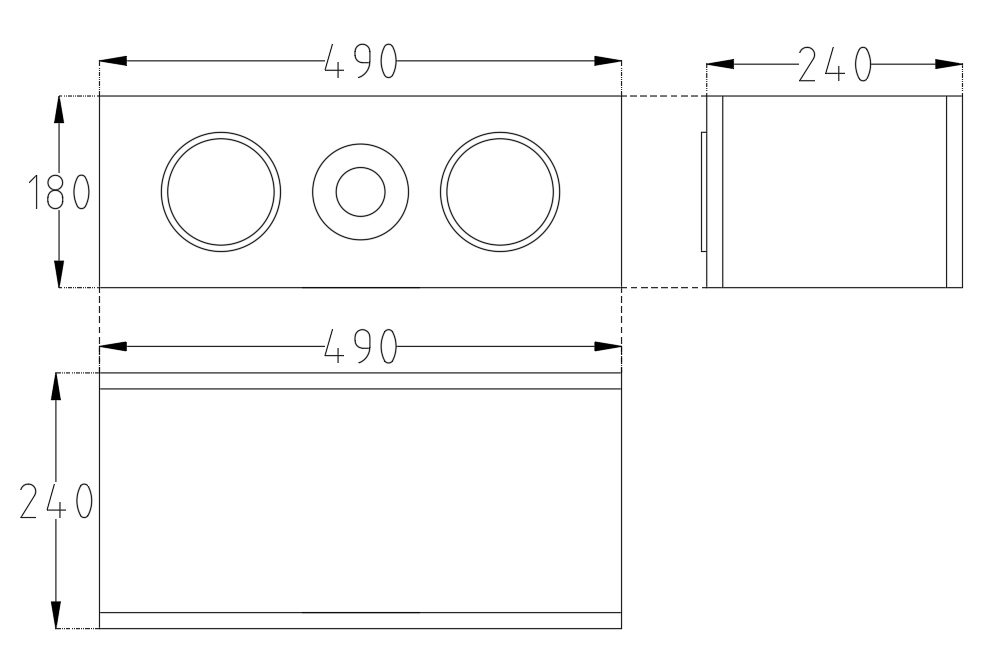

続いてエンクロージャーについてです。バスレフ型にて設計を行い、容積は12L、ポート共鳴周波数は80Hzとしました。板材は15mmのMDFで、寸法は図2-3-2のようにしました。

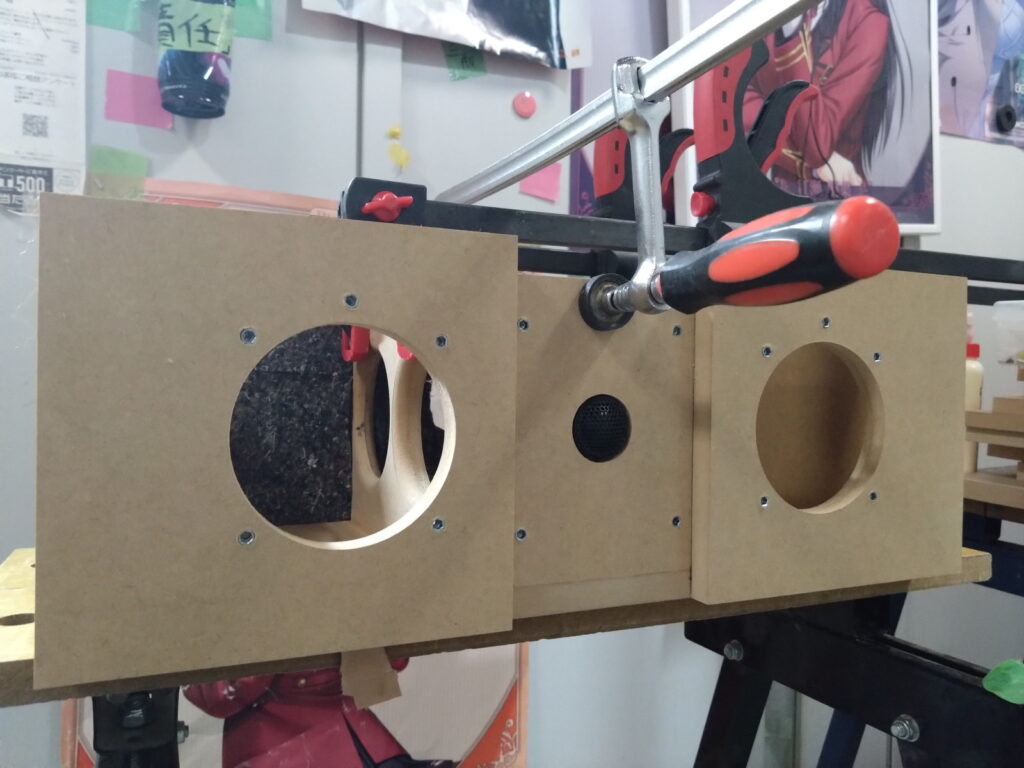

2-3-2. 制作過程

エンクロージャーの製作では、板の共振を抑えるために補強材をツイーターとウーファーの間に配置しました。吸音材はニードルフェルトを使用しておりますが、過度な吸音を行わないように背面にのみ配置しました。

続いてクロスオーバーネットワークについてですが、LR4でクロスポイント4kHzにて設計しました。その結果、ハイパスは2次、ローパスは4次のフィルター構成となりました。また、逆相接続時のリバースヌルも発生するように設計を行いました。

2-3-3. 性能評価

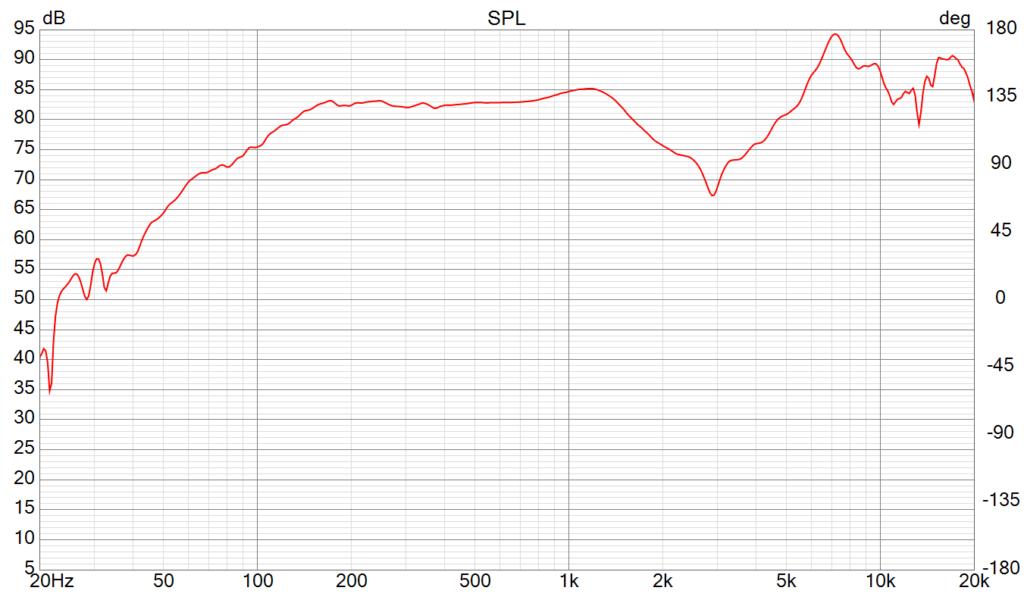

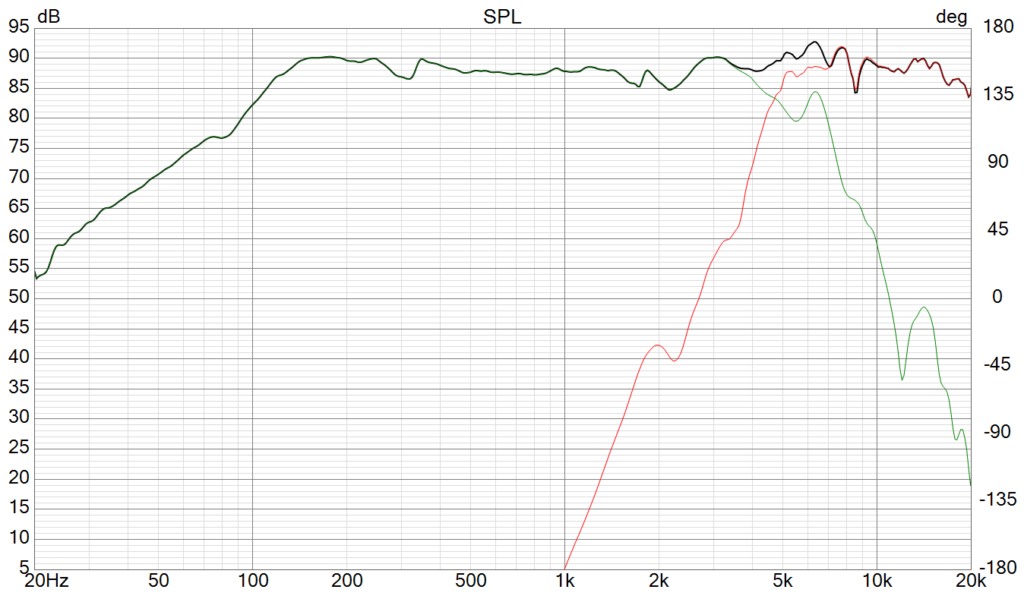

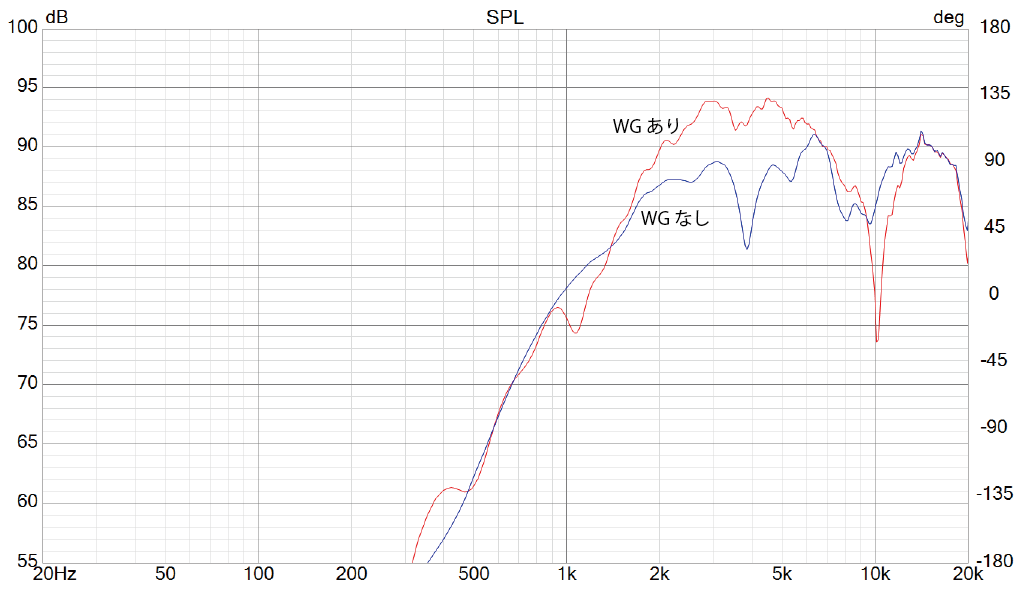

測定した周波数特性を見ると、全体としてはフラットで、目的通りの特性が得られました。低音域は60Hz付近まで大きな減衰が見られず、高音域はシミュレーション結果と比較してもフラットに再現されています。また、図2-3-6から、ウェーブガイドの効果も発揮されていることが確認できます。ただ、今回設計したウェーブガイドはツイーターの能率向上に寄与している一方で、ディップの発生は設計上の課題として残りました。

次に、スピーカーを試聴した感想です。音の印象としては、全体的にパワフルで密度感のある音が得られました。ボーカル帯域は埋もれることなく、前にしっかりと出てくる印象があり、センタースピーカーとしての役割を十分に果たしていると感じました。

低域は、ダブルウーファーのおかげで量感が圧倒的です。ベースの音が明瞭に聞こえ、バスドラムのアタック感も感じられます。高域は、明瞭度と広がりのある音に感じられた一方で、ウェーブガイドのせいなのか、少し個性的な鳴り方をしています。

【図2-3-6】ウェーブガイド有無によるツイーターの周波数特性差(実測)

2-4. 4作品目「ブックシェルフ型」

2-4-1. スピーカーの製作にあたって

東京電機大学にはオーディオ技術研究部のほかに、夜間部の学生が活動する二部オーディオ部があり、オーディオ技術研究部とは頻繁に情報交換をしているサークルです。二部オーディオ部はコロナ禍以降、製作活動が停滞していましたが、今回のスピーカー製作をきっかけに、部員一丸となって活動を再開することができました。今後もさらに部員獲得を目指して、積極的に活動を続けていきたいと思います。

このスピーカーの製作に関わったメンバーに初心者が多いことから、まずはスピーカーを完成させる目標とし、自分たちが作ったスピーカーからどんな音が聴けるのかを楽しみに頑張りました。

2-4-2. スピーカーの設計構想

今回のスピーカーのコンセプトは、「広くない部室でも手軽に音楽を楽しめるスピーカー」です。大音量が出せない環境でも、自分たちで作ったスピーカーから良い音を鳴らしたいという思いから設計を始めました。

エンクロージャーは、縦218mm × 横156mm × 奥行171mmというコンパクトなサイズで設計し、板厚18mmのMDF材を使用しました。

2-4-3. 制作過程

エンクロージャーの組み立ての際に生じた隙間にパテを塗り込むと、ぼやけていた低音がタイトで締まりのある音質に改善されるなど、実際にやってみて体験できたことがいろいろとあるのがいい経験になりました。

続いてネットワークについてですが、s2-s40cに1次のハイパスフィルターが付属していたため、その回路と1次のローパスフィルターを用いて構成しました。

2-4-4. 性能評価

完成したスピーカーを実際に鳴らしてみると、自分たちで作ったスピーカーから音が響き渡ることにとても感動しました。

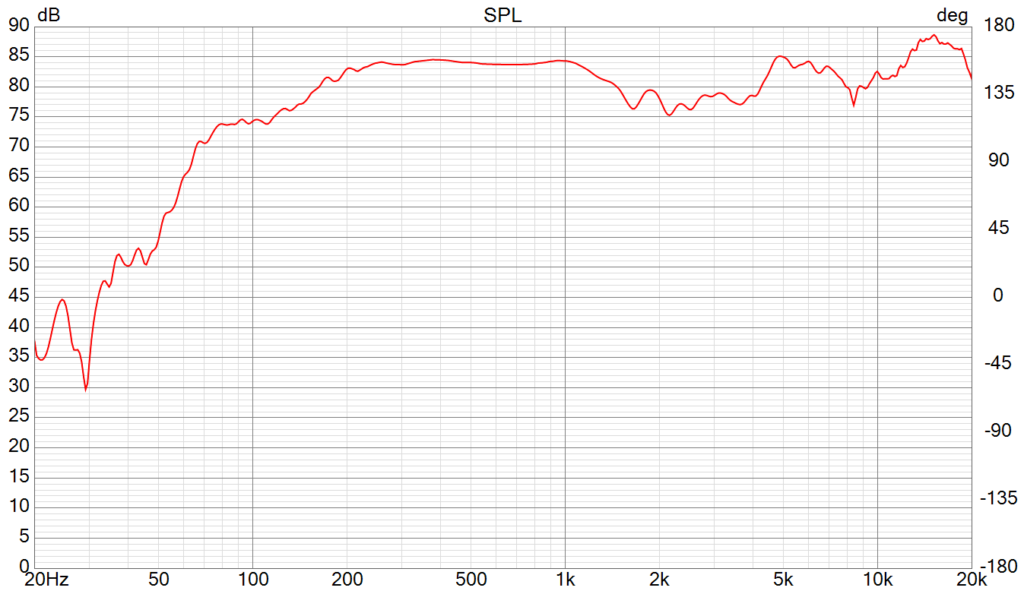

低域については、他の3つのスピーカーシステムと比較すると、エンクロージャーの容積が小さい分、量感に物足りなさを感じる場面もありましたが、想像以上に低域の存在感はしっかりと感じられました。高域は、低域の量感が少ない分、より浮かび上がってきます。シンバルや高音域の楽器の音がシャープに再現されており、余計な濁りが少なく、粒立ちの良いサウンドが得られました。

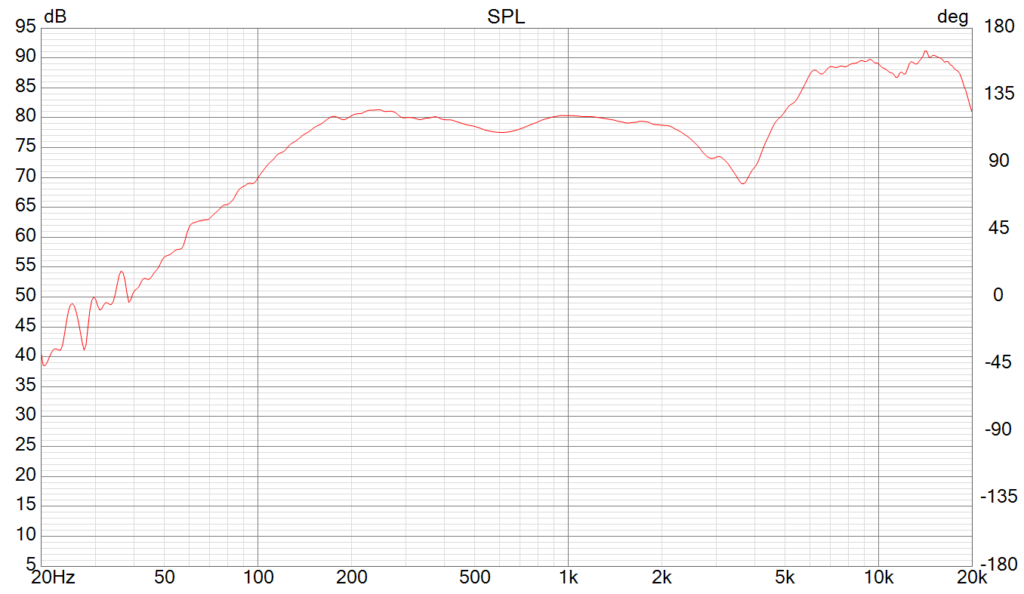

【図2-4-1】周波数特性(実測)

3. まとめ

今回の制作ではカーオーディオ向けのユニットを初めて使用し、その特性や設計上の工夫に少し戸惑う場面もありました。しかし、試行錯誤を重ねながら設計・製作を進める中で、同じユニットを使用しても、エンクロージャーの構造、クロスオーバーネットワークの工夫によって、まったく異なる音が出ることに驚きました。それぞれのスピーカーが異なる目的や音の傾向を持ち、明確に違いが感じられたことは興味深く、貴重な経験となりました。

また、音の日のイベント会場では、スピーカー設計のレジェンドである佐伯多門さんをはじめ、たくさんの方々に興味を持っていただき、セメントやダイノックシートの見た目についての率直な感想や、音質に対する貴重な評価も頂戴しました。

セメントスピーカーについては、「濁りが少なく、音源の音を忠実に再現している」という評価を頂きました。一方で、TQWT型のスピーカーについては、「箱鳴り感がある」との指摘があり、密閉型のスピーカーには「ユニットの特性が顕著に現れている」との意見が寄せられました。これらの感想から、それぞれのスピーカーが鳴らず音、それぞれの個性や特徴が、来場者の皆様に伝わっていたことが感じられました。

また、展示を通じて自作スピーカーに興味を持ってくださった方もおり、私たちの取り組みが新たな興味を引き出すきっかけとなったことも嬉しく思いました。

最後になりますが、今回、このようなスピーカー製作の機会と、完成したスピーカーを披露する場を設けてくださった日本オーディオ協会、ならびにスピーカーユニットを提供してくださったアルプスアルパインの皆様に心から感謝申し上げます。この経験を糧に、今後も新しいアイデアや技術を取り入れながら、さらに完成度の高いスピーカー作りに挑戦していきたいと思います。

執筆者プロフィール

- 其田知也(そのだ ともや)

東京電機大学 オーディオ技術研究部 部長

2003年、埼玉県川口市生まれ

東京電機大学 工学部 電子システム工学科在学中