- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2024年秋号

- ドイツ・グラモフォン オリジナル・ソース・シリーズの芸術

JASジャーナル目次

2024autumn

ドイツ・グラモフォン オリジナル・ソース・シリーズの芸術

The Art of the Deutsche Grammophon Original Sound Source

名古屋芸術大学 音楽領域 サウンドメディア・コンポジションコース

教授 長江和哉

概要

2024年8月2日、The Original Source Series – Karajan: The Bruckner Symphoniesとして、1975から81年にかけてカラヤンとベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(以下、BPO)がドイツ・グラモフォン(以下、DG)のために録音したブルックナー全集のLPがエミール・ベルリナー・スタジオスのライナー・マイヤール氏(Rainer Maillard)とシドニー・C・マイアー氏(Sidney Claire Meyer)によってリミックス&ダイレクトカットされリリースされた。本稿では、このDGオリジナル・ソース・シリーズの背景にある技術とその哲学を、公開されている資料とあわせ、マイヤール氏らへのインタビューとともに深く掘り下げる。また、クラシック音楽の録音評論で名高いオーディオ評論家の山之内正氏、音楽制作の観点から松田善彦氏のインタビューも織り交ぜながら、このオリジナル・ソース・シリーズの芸術性とはどのようなものなのかを考察していく。

1. はじめに

ベルリンの音源制作会社、エミール・ベルリナー・スタジオス(Emil Berliner Studios、以下EBS)のトーンマイスター、ライナー・マイヤール。氏は、かつてハノーファーに存在したドイツ・グラモフォン・レコーディングセンターを源流とするEBSのマネージングディレクターで、長きにわたりDGの原盤制作を支えてきた。近年は、ダイレクトディスク・レコーディングに精力的に取り組み、2016年にベルリン・フィル・レコーディングスよりリリースされたサイモン・ラトル指揮 BPOブラームス交響曲全集のダイレクトディスクLPは、クラシック音楽愛好家を熱狂させブラームスの誕生年にちなんだ1833枚の限定生産が完売となった。筆者はなぜ、デジタル技術が進んだ現代にLPレコードのダイレクトディスク・レコーディングにこだわっているか、氏の考えに深く触れたいと思い、2020年よりインタビューを敢行し、JASジャーナル2021年春号に「ダイレクトディスク・レコーディングの芸術」としてレポートを寄稿した。

写真1

Emil Berliner Studios EBSは2010年にハノーファーのエミールベルリナーハウスよりベルリン ポツダマープラッツ近くのビルの1階に移転した。上階にはMeistersaalやHansa Studiosがある。 2022年5月 筆者撮影

写真2

ライナー・マイヤール(Rainer Maillard)氏とシドニー・C・マイアー(Sidney Claire Meyer)氏 EBS提供

その要約は、ダイレクトディスクは、現在のデジタル録音と比べると多くの技術的制約があるが、反面得られる「特別なもの」がある。それは、リアルタイムに演奏をカッティングするので、ミックスダウンを伴わないという、より短い音声信号の電気的伝達経路から実現する「音質が良い」ということと、編集ができないということを弱みにするのではなく、良い意味で演奏者にプレッシャーを掛けることで、結果的に「演奏が魅力的になる」という理由で取り組んでいるということであった。

そして、あれから数年の時が経ったが、氏のトライは止まっていなかった。2023年6月、DGは、名盤をLPで復刻する新シリーズ「オリジナル・ソース・シリーズ」をDG創立125周年記念として発売開始した。このシリーズは、1970年代の4トラック・クオアドラフォニックの1/2インチ・アナログマスターテープから、EBS独自のピュアなアナログ技術を駆使し、最高音質を実現するようにミキシング、カッティングし、マスターテープの情報などの当時の録音資料も含めた特別仕様のアートワークとともに180g重量盤としてリリースする内容であった。過去にリリースされていたLP音源は、4トラック・クオアドラフォニック用のマスターテープからステレオにミックスダウンし、そのミックスダウンされたテープを用いてカッティングされていたが、このシリーズは、マスターテープから直接カッティングされたわけである。つまり、テープコピーが省かれているので音質がクリアなわけである。

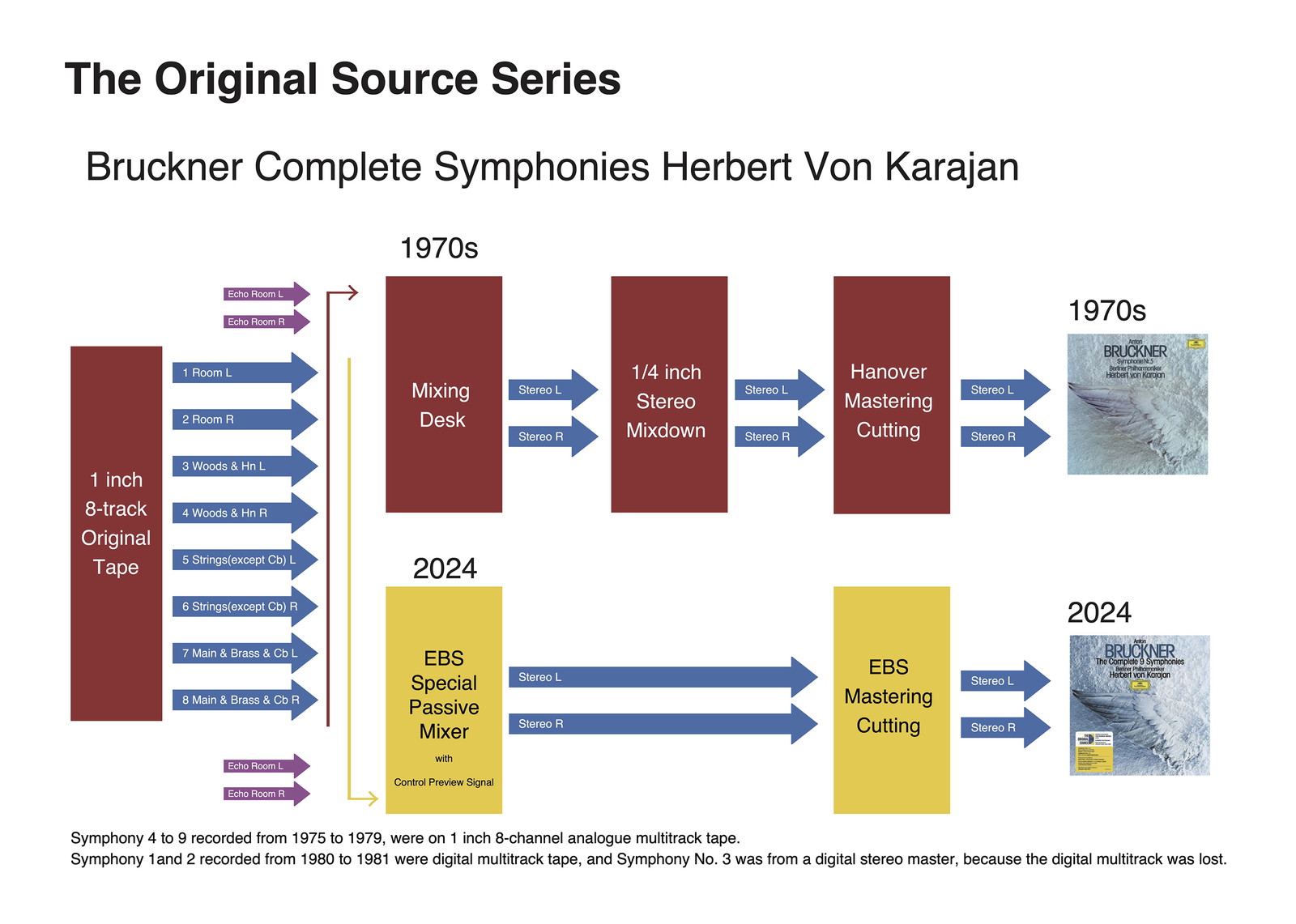

そして、このアイデアと実績が、2024年8月、カラヤン BPO ブルックナーに繋がった。1975年から1981年に、カラヤンがBPOとベルリン・フィルハーモニーで録音したブルックナー全集のマスターテープは、1975から79年までに録音された交響曲4番から9番までは、1インチ8chのアナログマルチトラックテープ、1980年から81年に録音された交響曲1、2、3番はデジタルマルチトラックテープ(交響曲3番はデジタルマルチトラックが紛失していたためデジタルステレオマスターテープ)であった。今作は、これらのマスターテープからダイレクトにリミックス&カッティングされたわけであるが、その手法はどのようなものであったか?制作では、40年以上前のマスターテープを用いているわけであり、現在のデジタルレコーディングと比べると多くの技術的制約があるわけであるが、その反面、得られる「特別なもの」は何であるか?その芸術性も含めて考察していきたい。

写真3

コンソールの前に座るカラヤン。奥にはアナログ1インチ8トラックレコーダーが見える。 YouTubeより

2. オリジナル・ソース・シリーズの制作手法

2023年6月、本シリーズの第一弾として、1975年、76年にウィーン、ムジークフェラインで録音されたカルロス・クライバーとウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によるベートーヴェン: 交響曲第7番、1973年にイエスキリスト教会で録音されたカラヤン、BPOによるマーラー5番などが、4トラック・クアドラフォニックマスターからリミックス&ダイレクトカットされLPでリリースされた。その制作手法はリリース時にDGのYouTubeで公開された動画でうかがい知ることかできる。この動画では、マイヤール氏とマイアー氏が1970年当時の貴重な写真を織り交ぜながら英語でその制作の詳細を深く紹介しているが、本作の制作手法を理解するために、その一部を翻訳して紹介する。

ライナー・マイヤール(以下、RM) : オリジナル・ソース・シリーズついてお話します。私は1980年代にレコーディングエンジニアとしてDGに入社しました。レコーディングだけでなく、古いアナログレコーディングからのデジタル・リマスタリングにも多くの時間を費やしてきました(写真4)。

シドニー・C・マイアー(以下、SM) : 私は、2017年にカッティングエンジニアとしてEBSに入社しました。そして、すぐアナログワークに取り組みました。私は働き出した最初の週にオリジナルマスターテープを傷つけてしまったことは誰にも言えません。

RM : 私たちが最初にこのプロジェクトのアイデアを考えた時、1970年代のクアドラフォニックテープに焦点を当てるべきであることがすぐに明らかになりました。つまり、クアドラフォニックテープには、アナログLP盤のリイシュー(再発)の大きな可能性を秘めていました。

写真4

1990年代、ドイツ・グラモフォン・レコーディングセンター所長のトーンマイスター、クラウス・ヒーマン氏(Klaus Hieman)の隣に座るライナー・マイヤール氏 EBS提供

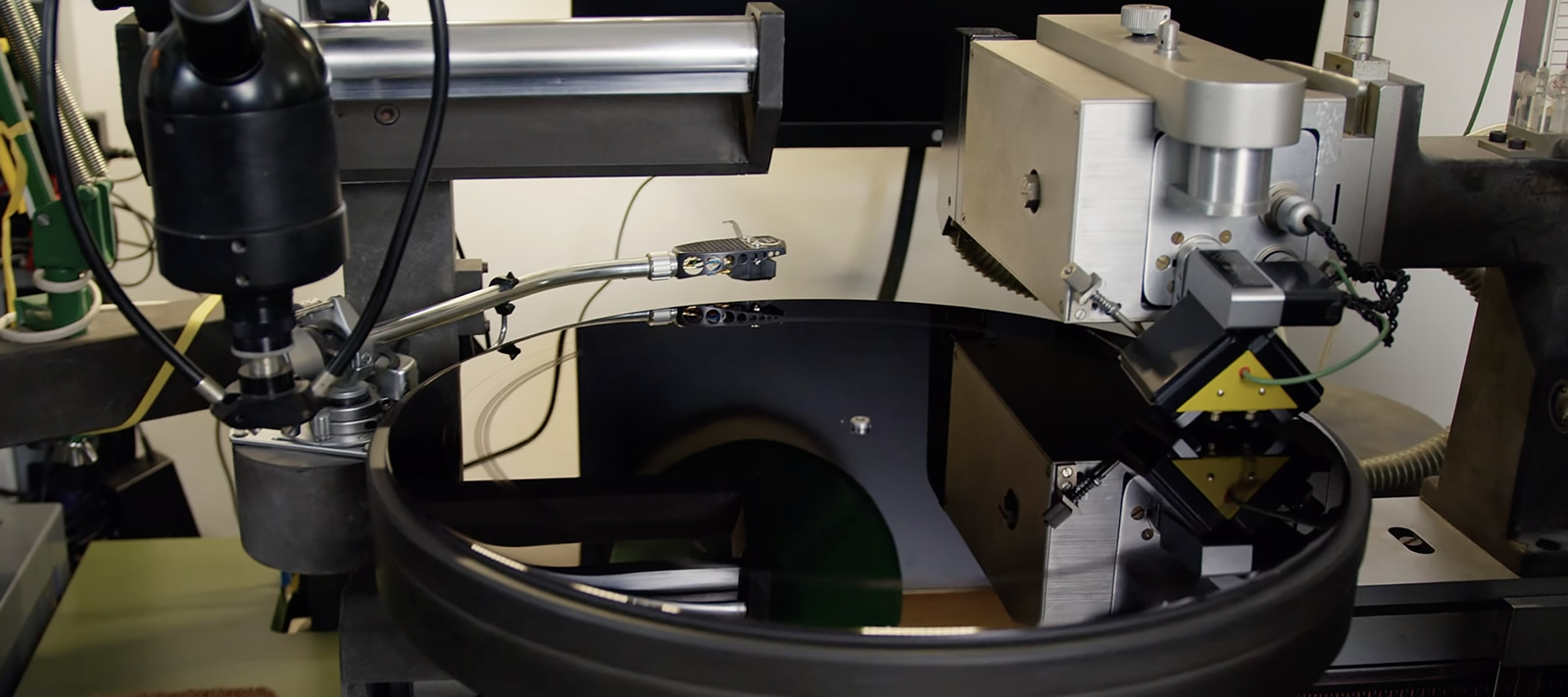

写真5

カッティングレースNeumann VMS 80を覗くシドニー・C・マイアー氏 EBS提供

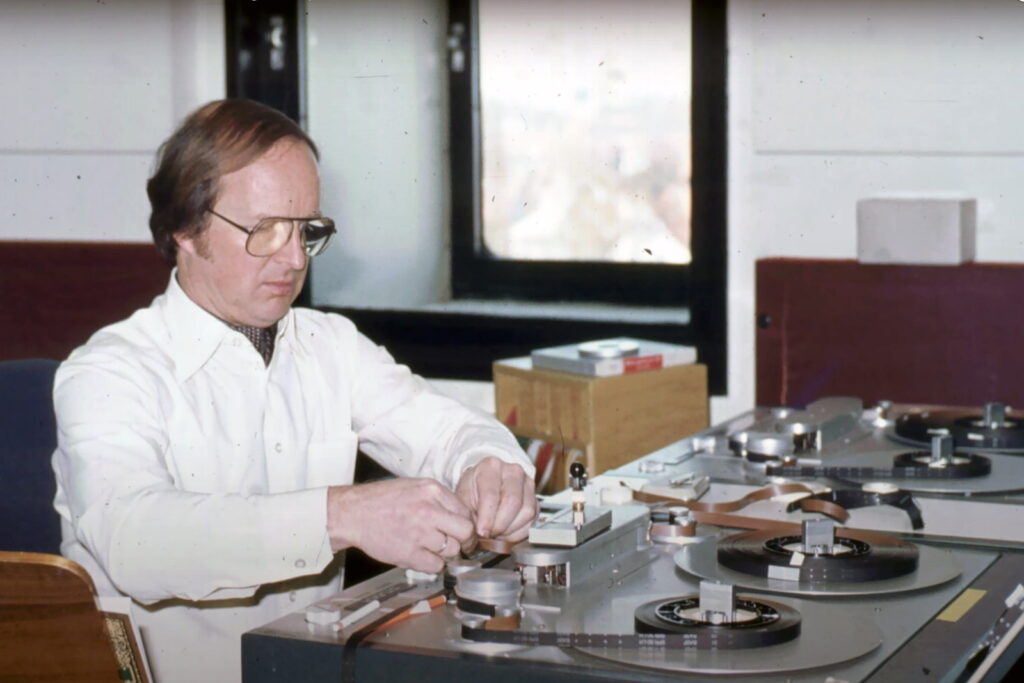

SM : 1970年代のワークフローを見てみましょう。この写真はエンジニアが録音したテープを編集し、オリジナル・マスターテープを組み立てているところです(写真6)。各テイクの先頭には白いテープでテイク番号が記してあります(写真7)。

RM : スコアには、プロデューサーが記した編集の指示が記されています(写真8、9)。

SM : その編集の指示をもとにエンジニアは録音したテープをつなぎ合わせていきます。エンジニアは、物理的にテープをカットして繋いだことがわかります。テープ同士をつなぐスプライシングテープは半透明ですのでどのようにカットして繋いであるかがわかります(筆者注 : V字にカットされている 写真7)。音楽録音の編集はアートの部分です。映画の世界では、アカデミー賞に、編集賞があるのにグラミー賞にはありません。クラシック音楽録音では編集はとても重要な部分でとても高いスキルが必要となります。しかし、誰もこれまで何ヶ所編集したということについて語ってきませんでした。

写真6

1970年代のDGのテープ編集の様子。エンジニアから向かって左側にあるテープデッキから使用するテイクを確認し切り出し、右側のテープに順に繋いで行った。 YouTubeより

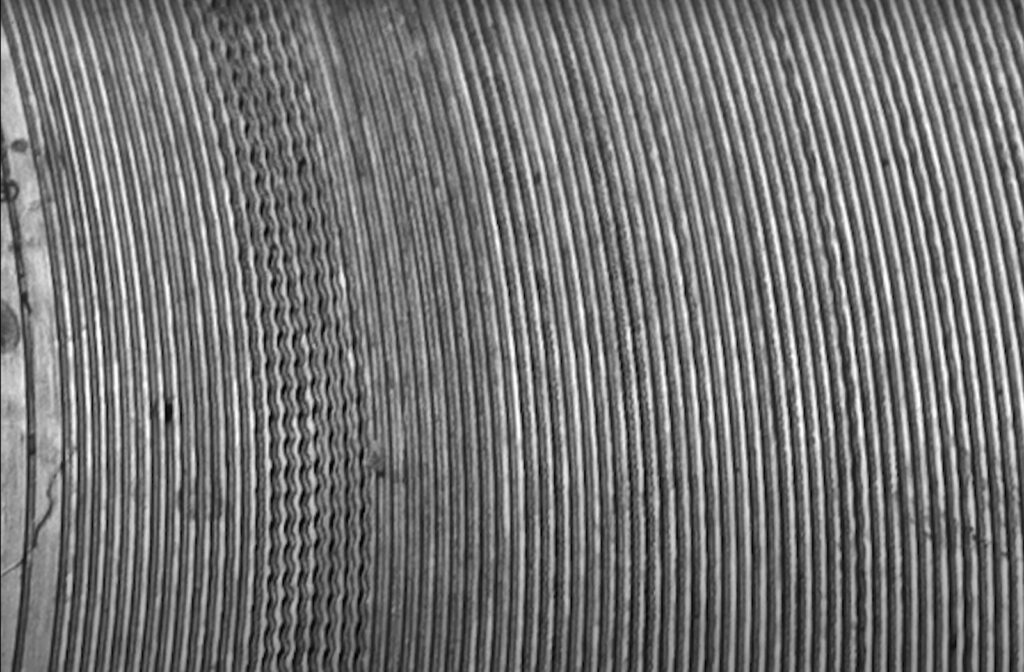

写真7

1/2インチ クアドラフォニックマスターテープの編集点。スプライシングテープの裏をよく見るとV字型にテープがカットされているのがわかる。また両端にテイク番号が記されている。 YouTubeより

写真8

プロデューサーが編集点を記したスコア。枠の両端にテイクの番号が記してありその中心が編集点である。当時どのようにテープ編集していたかがわかる貴重な資料である。 YouTubeより

写真9

プロデューサーが録音のリマークスを記したブルックナー交響曲第5番1楽章のスコア。68+の意は、テイク68の演奏が素晴らしくこの縦線よりこのテイクを繋ぐと察せられる。ドイツで脈々とつながるトーンマイスターの録音制作手法が垣間見られる貴重な資料である。 EBS提供

写真10

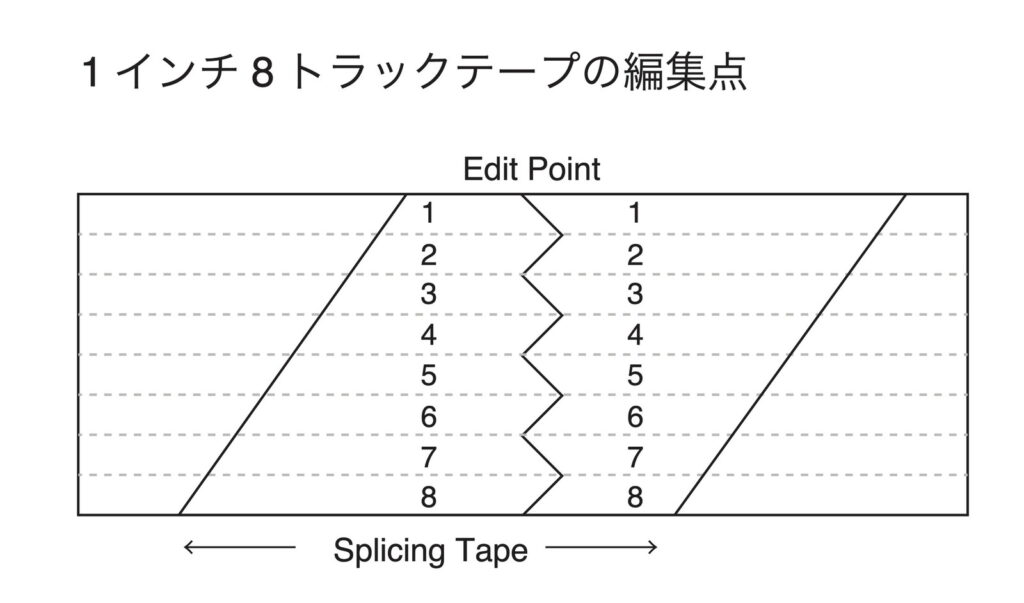

ブルックナー全集のアナログマスターテープは1インチ 8トラックテープである。スプライシングテープを剥がしたところ。 YouTubeより

写真11

8トラックテープは上からトラック1、2という具合に仕切られているが、テイクがクロスフェードして繋がるように各トラックが斜めにカットされているのがわかる。 筆者作図

写真12

1インチ 8トラックテープの編集点がヘッドを通り過ぎる様子。白いテープがスプライシングテープ。 YouTubeより

RM : 当時、DGは、クアドラフォニックという、前方L-Rは、オーケストラの直接音、後方L-Rは、ホールの残響という具合に分離した4トラックでミックスしアーカイブしていました。そして、DGはこれらの高品位なマスター音源を通常のLPでもリリースしたいと考えており、ポストプロダクションで、4トラックマスターをステレオにリミックスしていました。その際、前方L-Rと後方L-Rのミックスが必要となりますが、録音現場ではなくスタジオというより良いリスニング条件の下でこのバランスを変更できるという大きな利点が得られました。

SM : 次の制作ステップは、マスターテープの検聴と承認です。完成したマスターテープについて、スコアをみながら聴き、音楽的および技術的に問題がないかを責任を持って確認する必要がありました。その際、ディスクの音圧レベルに関する推奨事項も提供しました。

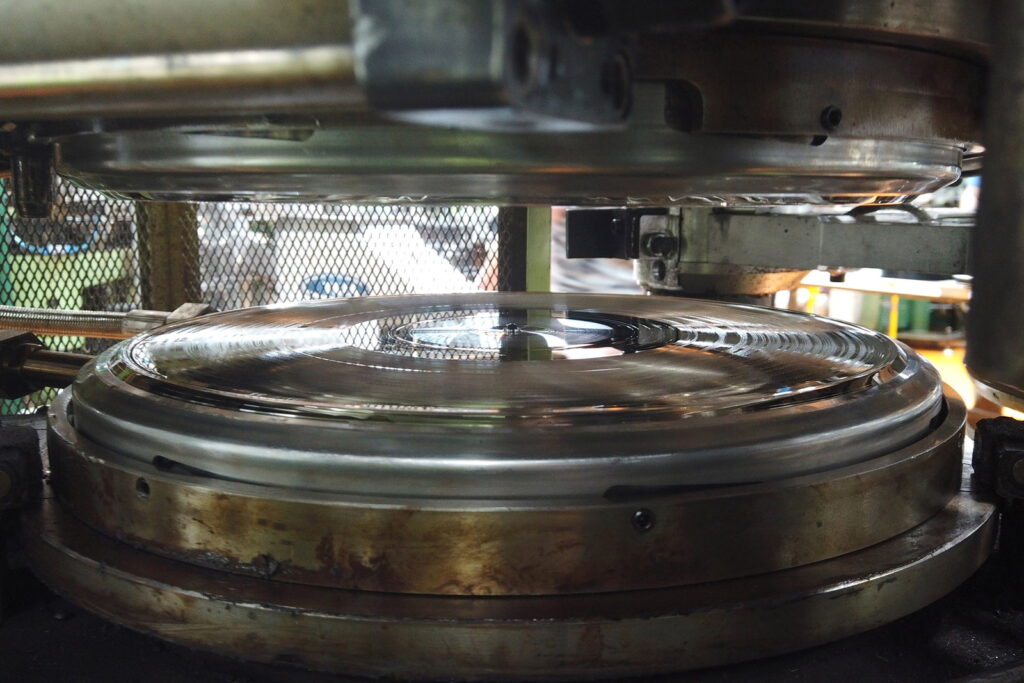

RM : その後、マスターテープはカッティングルームに送られ、カッティングレースでラッカー盤がカッティングされます。

SM : DGは独自のメッキ施設を持っていただめラッカー盤からテストプレスの納期はわずか約2週間でした。

RM : その後、クオリティチェック(品質管理)として、テストプレスとマスターテープと比較し、その承認のあと製品化されます。

SM : 当時、DGはポリグラムの傘下にあり、世界中にプレス工場を所有していました。そのため、世界各地でレコードを製造するためにステレオマスターテープを複製(ダビング)し、世界中のプレス工場に送られました。

RM : レコードの内周に320という数字がある場合、ハノーファーでのプレスです。

写真13

LPの内周に320という刻印があるのが、ドイツ・ハノーファーにあったポリグラムのプレス工場で製造された証である。日本でのプレスはドイツからメタルスタンパーが供給されていたとのことである。 YouTubeより

SM : DGのInternational盤よりドイツ盤が優れているとよく耳にしますが、その理由はテープダビングが一つ少ないことが考えられます(ユニバーサル ミュージック合同会社クラシックス&ジャズクリエイティブグループの藤井秀行氏によると、長年クラシックのマスターのクオリティ・チェックを担当していたマスタリング・エンジニアに話を伺ったところ、DGの日本版のプレスについてはドイツからメタルスタンパーが供給されていたとのことである。つまり理論的にはドイツと同じスタンパーである)。

RM : そして、オリジナル・ソース・シリーズでは、ポストプロダクションのほとんどを省路し、最小限に抑えました。

SM : 4トラックテープからのリアルタイムでミキシングを行い、カッティングをしています。つまり、テープの中間コピーを使用する必要はありません。また、複数のポストプロダクションが、一つに凝縮されているので音に関する決定を下すために関与するチームは1つだけです。絶対的に最高のオーディオ品質を達成するには、ディスク上で技術的に可能な限界に到達する必要があります。そしてこのレコードが、なんと世界のどこでも再生する事ができるわけです。

3. アナログ・8トラック・オリジナル・マスターテープからのリミックス

2024年8月にリリースされたカラヤン BPO ブルックナー全集のうち、交響曲第4番から第9番は、1975年から1979年に収録され、1インチ8トラックアナログテープで収録されていた。つまりこれらは、8トラックマルチトラックをリミックスしてダイレクトにカッティングされたわけである。

その制作手法は、4トラックの時と同様にリリース時にDGとEBSのYouTubeで公開された動画でうかがい知ることかできる。こちらもその一部を翻訳して紹介する。

SM : このブルックナー全集は1975年から1979年までベルリン・フィルハーモニー(以下、フィルハーモニー)でセッション録音されました(写真14)。BPOは、1963年にフィルハーモニーが完成して以来、すべてのコンサートをこの場所で行ってきました。しかし、カラヤンが録音もこのフィルハーモニーで行おうと決意したのは1975年になってからとDGに記録がありました。

RM : それまで、録音はベルリン西部ダーレムのイエス・キリスト教会で行われていました。カラヤンが好んで録音した教会です。私は、カラヤンが、なぜ、もっと早くフィルハーモニーで録音を行わなかったについては不思議に感じています(写真15)。

SM : このブルックナー全集は、ミシェル・グロッツがレコーディングプロデューサー、ギュンター・ヘルマンス氏がバランスエンジニアを務めました(写真16,17)。

写真14

ベルリン・フィルハーモニーでのセッションの様子 YouTubeより

写真15

イエス・キリスト教会でのセッション録音の様子 YouTubeより

写真16

カラヤンとレコーディングプロデューサーのミシェル・グロッツ(Michel Glotz,右) YouTubeより

写真17

バランスエンジニアのギュンター・ヘルマンス(Günter Hermanns,中央)とカラヤン YouTubeより

RM : 1970年以降、DGはすべての主要なオーケストラの録音でマルチトラック・テープレコーダーを使用し始めました。最初の理由はクアドラフォニックのためでしたが、実際にはこれらはリリースに至りませんでした。-中略- しかし、これがさまざまな可能性を持つこととなりました。

SM : カッティングの信号経路を説明します(写真18)。8トラックテープレコーダーの再生ヘッドからの信号は、アンプでスタジオレベルまで増幅されます。その際、補正用のフィルターが適応され20Hzから23kHzまでフラットな周波数特性となります。またこれらのマスターテープは、ドルビーAでノイズリダクション処理されているのでドルビーのデコーダーを通します。そして、そのアウトが、今回のために製作された、パッシブミキサーに接続され、サミングボックスを経てミックスされます。その信号は、NeumannのマスタリングコンソールSP79(写真19)に入力されます。そして、オルトフォンのアンプからカッティングヘッドを経て、カッティングされます。

写真18

1970年代の1インチ8トラック アナログ・マスター・テープからのLPとオリジナル・ソース・シリーズのLPの信号経路の比較。ステレオミックスダウンのテープの存在がない。 筆者作図

RM : しかし、これらは信号経路の半分でしかありません。つまり、カッティングの際に重要となるとなるプレビューヘッド(写真20)の信号経路を忘れてはいけません。そして、テープはこのガイドローラーにより再生ヘッド(写真21)まで34cm長くなります。プレビューヘッドの信号もアンプで増幅されてドルビーのデコーダーを経てパッシブミキサーに入力されます。ここがポイントなのですが、パッシブミキサーは2つのレイヤーをコントロールできるようになっていて、再生ヘッドの音とプレビューヘッドの音の両方を一つのフェーダーでコントロールする事ができます。再生ヘッドの音はカッティングレースのカッティングヘッドをドライブし、プレビューヘッドの信号はカッティングマシンのピッチコントロールのコンピュータの検知回路に入力されます。

写真19

NeumannのマスタリングコンソールSP79。イコライザー、コンプレッサーの使用も最小限に抑えられた。 YouTubeより

写真20

Studer A80のプレビューヘッド(手前)とディレイのためのガイドローラー(奥) YouTubeより

写真21

Studer A80 8トラックヘッド YouTubeより

CM : これがすべてのキーポイントです。今までなぜそのようにしなかったのでしょうか。プレビューヘッドの音は0.9秒前にピッチコントロールの検知回路に入力されます。これはまさに33回転の半周に当たる時間です。この時間でピッチコントロールのモーターは信号に応じて加速したり減速したり可変します。このようにすることで、音量が小さい場合は、溝は狭くなり、音量が大きい場合は、溝の幅を広げることができます。その結果、可変ピッチ(写真22)でのカッティングは、固定ピッチ(写真23)と比べ周波数特性も上がり、かつ無駄なスペースが減り、長時間のカットが可能となります。

RM : ミックスを聴いてください。8トラックの内訳について、まず、ルームマイクの2トラック(L-R)があります。つまり、これは、ヘルマンスが意図したクオドラフォニック用のリアチャンネルです。次に、木管楽器とホルンのL-R、コントラバス以外の弦楽器L-R、そして最後のL-Rには金管とコントラバスとメインマイクが入っています。では、どのようにミックスすると良いでしょうか。8chのうち6chは楽器の直接音です。2chは、メインマイク、つまり、フィルハーモニーのリバーブです。ミックスに際して、ヘルマンスが70年代にミックスしたテープもリファレンス(基準)として聴けるように用意しました。また、1984年にCD化された際のデジタルマスター(3/4インチのSONY PCM1630テープ)も用意し、それらを比較し、彼がどのような作業をしたかを確認しました。彼の古いオリジナルのミックスで好きなところはたくさんあります。しかし、新しいLPをリリースする際、他の方法をととらなければならないと考えました。

ヘルマンスは、エンジニアでいつもテクノロジーに興奮していました。マルチトラックで録音するようになって、ポップスで行うような多くの追加作業をポストプロダクションで行うようになりました。それはスポットマイクのフェーダーを動かし、ダイナミクスを誇張し、より印象的なサウンドとなるようにクリエイトすることでした。全てはモダンサウンドを生み出すということでしたが、ダイナミクスは元の演奏とは変化していました。これは、以前の2トラックの録音では行っていなかったことです。その時は、録音する時に各マイクのレベル調整を行う必要がありましたし、極端なバランスの変化を行うと、録音の後に行う編集の際にレベルが異なるとうまく繋がらなくなることをわかっていたからです。私は、オリジナルの録音したままの8トラックのレベルとバランスで十分で、フェーダーをうごかす必要はないと考えました。したがって、私は今回のカッティングの際は、フェーダーを一定の位置から動かしませんでした。これで一貫したサウンドが得られます。つまり、コンサートホールで聴くような、指揮者と演奏家以外、誰もバランスやレベルを変えていないという状態です。私にはこの方法にしました。なぜなら私は、オリジナルの8chのマルチトラックにまだアクセスできるからです。これがキーポイントです。

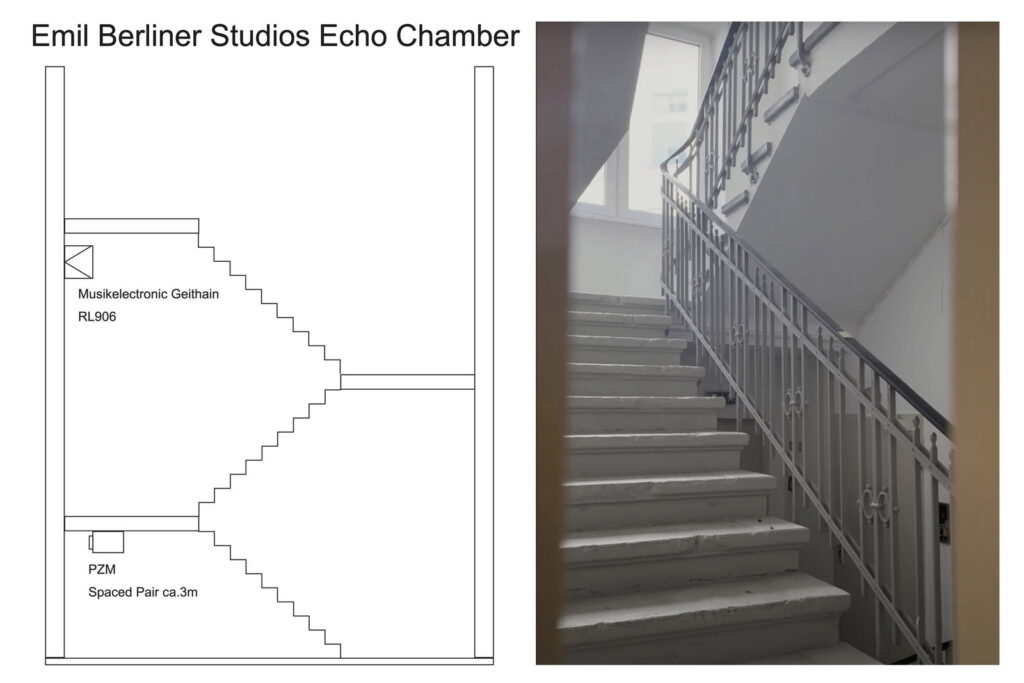

ヘルマンスが配置したルームマイクは、オーケストラにかなり近めでした。つまりワイドメインマイクのようなとても良いサウンドでした。したがって少し目立つように感じます。だからこそヘルマンスは少しリバーブを加える必要がありました。LPのミックスの際、ヘルマンスはハノーファーのエコーチェンバーを使用しました。そして、1980年代のCDのリミックスの際は、Lexiconのデジタルリバーブを使用しました。さて、私たちはどのようにしましょうか。私たちはピュア・アナログにこだわりたいので、エコーチェンバーを使用しました。

- 写真26, 27

筆者が作図したEBSの階段を利用したエコーチェンバー。階段の2階部分にスピーカーMusikelectronic Geithain RL906がマウントされており、1階部分にゼンハイザーのPZMマイク2つが3m程度の間隔で直接音が来ない位置に張り付けられていた。EBSのスタジオのバッチベイにこれらの入出力が立ち上がっておりすぐ使用することができるとのことであるが、実際は階段であるので人が通るとその音が入ってしまうので、今回の作業は夜に行われたとのことである。

SM : EBSには階段を使用したエコーチェンバーがあります。クラシック音楽録音でデジタルリバーブを使用することは、長年おこなわれてきました。音響の良いコンサートホールでの録音でもエンジニアはリバーブを用います。ホールなどでは、壁や天井に反射した間接音が直接音より遅れて届きます。これを初期反射と言いますが、私たちの耳に部屋の広さについての情報を与えます。プレートリバーブやエコーチェンバーを使用する際は、サイズが小さいため、(この初期反射が遅れてはじまるように)私たちはテープレコーダーの録音ヘッド再生ヘッドが50msecずれることを利用して、テープディレイを作り、スケールの大きいフィルハーモニーのプリディレイタイムを設定しました。

4. デジタル・オリジナル・マスターテープからのリミックス

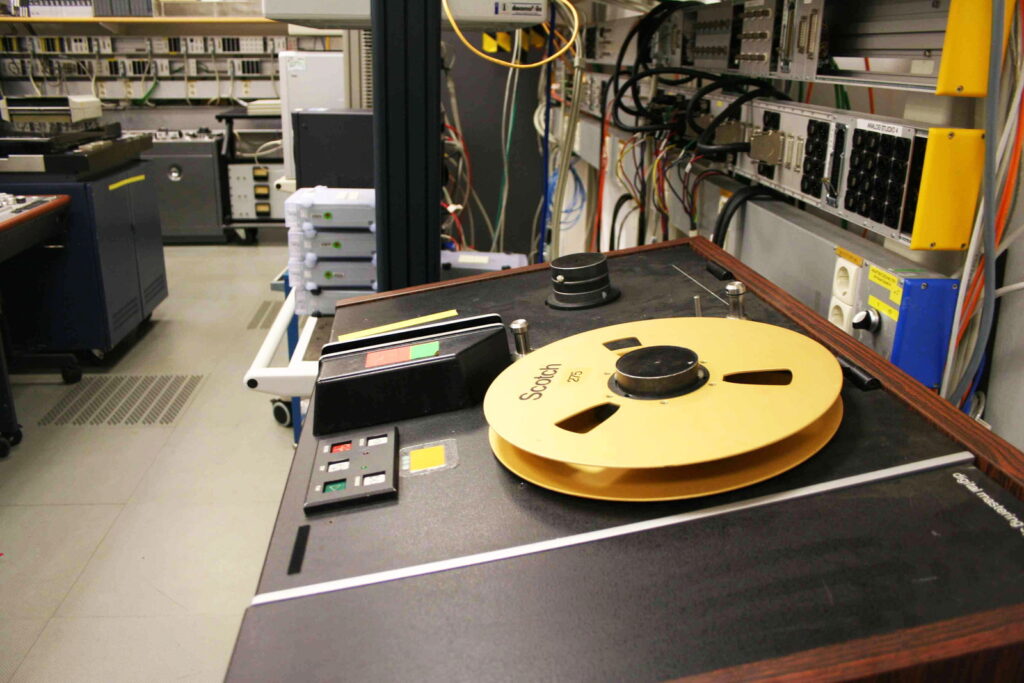

今作のうち1980年から1981年に録音された交響曲第1番から第3番は、アナログではなく1インチ32トラックの3Mデジタルレコーダーを用いて収録された。つまり、この時期はちょうどアナログからデジタルへの移行期であったわけである。このリミックスの手法は前述のYouTubeでは語られていないが、今作のブックレットに、マイヤール氏により解説されている。その内容を知ることは本来、購入したリスナーだけの特権であるが、氏からの言葉の要旨を英語から翻訳して紹介する。

「カラヤンは、誰よりも早くデジタル技術の導入を支持しました。彼は、音質面でもマーケティング面でも、新しいテクノロジーがもたらすチャンスに誰よりも早く気づいていました。それゆえ、DGの最初のデジタル・プロダクションが、1979年という早い時期にカラヤンとともに制作されたのも不思議ではありません。-中略- 3Mデジタルレコーダーは、サンプリング・レート50kHzで動作していました(写真28)。今回のリリースのために、デジタル・テープはデジタル・オーディオ・ワークステーション(DAW)に転送され、96kHzにアップサンプリングされました。ここでデジタル技術は、純粋なアナログ・ワークフローよりも間違いなく利点があります。-中略- 私たちはすでに音が大幅に改善されていることに気づきましたが、まだ不快な質感が残っていた。これは、3Mマシンの原始的なAD変換によるものでした。そこでその改善のために、1960年製の真空管式ミキシング・コンソールを意図的に使用するというアプローチを取りました。ちなみにこのコンソールは、カラヤンが1960年代初頭にベートーヴェンの交響曲全集を制作するために使用したものと同じものです(写真29)。このコンソールは、入力段と出力段の両方に真空管ステージを持っています。つまり、これらは「ホット」で駆動されるため、避けられない倍音が発生します。そして、この効果、実際には「歪み率」として知られているものこそが、しばしば「真空管サウンド」と呼ばれるものです。-中略-

写真28

3M デジタル1インチ32トラックレコーダー

2008年12月、ハノーファーのユニバーサルミュージック・アーカイビングセンター(旧ドイツ・グラモフォン・レコーディングセンター)にて 筆者撮影

写真29

1960年代製の真空管式ミキシング・コンソール 2020年2月 EBS 筆者撮影

そして、ヘルマンスはごく初期のデジタルリバーブシステムを使って録音にわずかな残響を加えていました。- 中略 – 今日、この残響を再現するために、私たちは非常にバランスの取れた心地よい残響を生み出す、より音の良い純粋なEBSのエコーチェンバーを使用しました。

また、当時は気付きませんでしたが、このデジタル・テープは、制作の異なる段階で使用されたレコーダーによって、再生速度が微妙に異なっていることがわかりました。これはスピードだけでなく、録音のピッチにも影響を与えました。1970年代後半、カラヤンはベルリン・フィルをA=446Hzという非常に高いコンサート・ピッチに調整させていました。これにより、彼はより輝かしいサウンドを実現することができました。実際、彼のデジタル録音のオリジナル・リリースの中には、さらに高いピッチのものもあります。このスピードの不一致は修正し、その結果、演奏時間はわずかに延長され、オーケストラの音色は当初の意図通りになっています。そして、最後に交響曲第3番の制作に取りかかったとき、残念ながらマルチトラックマスターがDGのアーカイブには見つかりませんでした。つまり第3番は1980年のデジタル・ステレオ・ミックスを使わざるを得ませんでした。しかし、交響曲第1番と第2番の録音と同様に、少なくともピッチを修正し、真空管装置を使ったアナログ・チェーンでデジタル・テープを処理することができました」

このように、今作ではデジタル・テープレコーダーで収録された交響曲第1番から第3番も、アナログ・テープレコーダーで制作されたその他の交響曲と同じような音響的質感を目指して制作されたわけである。

5. インタビュー

2024年8月、EBSのライナー・マイヤール氏、シドニー・C・マイアー氏にメールインタビューを行った。

Q. 哲学的な質問ですが、あなたはこのレコードを聴いたリスナーに何を届けたいのですか?

RM : 私たちの意図は、音楽のピュアなアナログ・オーディオ信号を最高のオーディオ品質でリスナーに届けることです。それは、現代のデジタル・ソリューションと比較しても遜色のない品質です。

SM : この歴史的な楽曲を現代的なレンズを通して再訪することは、とてもやりがいのある経験でした。私が深く情熱を注いでいるこの音楽を、多くのリスナーと共有する機会を得たことは、私にとって大きな意味があります。少し単純に聞こえるかもしれませんが、私は大規模なオーケストラ作品は本当に壮大だと感じています。これらの作品をリリースするということは、リスナーに、「ぜひ聴いてみてください。みなさんとこの音楽を分かち合えるのがとても楽しみです。きっと気にいってくれると思います。」というような招待状を作っているように感じます。インターネットで、クラシック音楽を聴く習慣がないにもかかわらず、ブルックナーのボックスセットやDGから最近リリースされたこのオリジナル・ソース・シリーズをとても楽しんでいるというリスナーのレビューに触れたことがあります。私は、音楽の鑑賞に学術的な理解は必要ないと確信しています。本当に重要なのは、音楽が呼び起こす喜びと感情的な反応だと思います。今回のブルックナーのリリースでの私の望みは、多くのリスナーに喜びとつながりの瞬間を作り出すことです。

Q. マイヤールさん、あなたはこれまでたくさんフェーダーを動かしてミックスしてきたと思いますが、今回は、ビデオで「So I did not move the faders from any particular position」と言及しました。しかし、私はエンジニアなのでわかりますが、その意味は全く動かさなかったわけではないと思います。少しは調整しましたか?

RM : もちろん私はミキシングをしています。しかし、ヘルマンスがミックスで行ったような極端なフェーダーの動かし方しませんでした。そして、あなたはその違いを聴くことができたと思います。

Q. 相応しいバランスはあなたのトーンマイスターの経験から導き出しましたか? もしくはオリジナルを基準として、それらからアイデアを得て、例えば強調し過ぎているところは、それを少なくする努力をしましたか?

RM : その両方です。

Q. シドニーさんは、LP世代ではないと思いますが、今の仕事についてどう感じていますか?

SM : 私は、大学でオーディオ・エンジニアリングを専攻していたとき、アナログ・フォーマットについてあまり学びませんでした。そして、EBSでインターンシップをし、初めてアナログ・レコードとカッティング・プロセスに対する情熱を知りました。この職業は信じられないほど素晴らしいと感じました。私はいつも、目に見えるもの、手に取れるものを作る職業に就きたいと思っていました。そこには深い充実感があります。フォーマットに関して言えば、音楽を聴く際、ストリーミング・サービスが最も便利であることは間違いないですが、レコードのような物理的なメディアをじっくり聴くことには特別なものがあると思います。LPは携帯性や利便性が高くないからこそ魅力的だと思います。LPを聴くということは、意図的な体験であり、指先でタップする以上の努力を必要とし、それが音楽をより深く味わうことにつながります。さらに、フィジカル・メディアは耳だけでなく、多感覚的な体験をもたらしてくれます。大きなアルバム・ジャケットに見とれ、写真やメモ、歌詞が満載のブックレットをめくり、紙やディスクを実際に手に取って感じることには満足感があります。そして、溝が見え、ある意味、音楽そのものに触れることができます。このような触覚的なつながりが、他人が創造した芸術に対するより深い尊敬と感謝の念を育むと私は信じています。だから私は、これからもずっとレコードを作り続けることに情熱を注いでいきたいと思います。

Q. 今回のアルバムは17枚組だと思いますが、カッティングに何枚のディスクを使用しましたか? つまり、失敗してしまうことはなかったでしょうか?

RM : そうです。実際は、何度も何度もトライ&リカットしなければなりませんでした。

Q. 交響曲5番を1970年代のカッティングと比較しましたが2から3dBは音量が上がっているようでした。これを実現するためには、音量調整されたプレビューヘッドからの信号ととともに、カッティングアンプに少し高めにレベルを入れることで実現するのでしょうか?

RM : その通りです。今回のミックスは従来とは音量が異なる新しいミックスです。

Q. EBSのリファレンスLPプレーヤーを教えてください。

SM : 放送用のターンテーブルEMT 948は、その信頼性、堅牢性、多用途性から日常使いに最適なツールです。カートリッジはOrtofon Vinyl Master Redを使用しています。これはハイエンドな選択肢ではないかもしれないが、非常に良い音で、手頃な価格と性能の妥協点を表しています。私たちにとっては、エントリーレベルとハイエンドの中間的なカートリッジだと思います。

- 写真32, 33, 34, 35

LPのプレスは、ドイツ北部メクレンブルク=フォアポンメルン州にある、Optimal Media GmbHのプレス工場で行われた。写真は、クオリティーチェック(QC=品質管理)のためにメタルマスター=ポジティブ(メタルマザー)を再生しているところ。メタルマスターに問題がなければ、メタルスタンパー=ネガティブが作成されプレス工程が始まりまる。メイヤー氏によると1つのメタルスタンパーでは、数百枚しかプレスできないとのことであるが、氏らがプレスの品質管理にも気を配ることで、意図した音がリスナーまで届けられる。 DG提供

Q. あなたたちの黄色いミキサーは8トラック以上のフェーダーがありました。次は16chマルチトラックからのThe Original Source Seriesのリリースがありますか?

RM : 8トラックのテープでのダイレクトカッティングの場合、ミックスには16チャンネルが必要となります。つまり、8チャンネルのモジュレーション=カッティングされる音声信号と、8チャンネルのプレビューヘッドからの音声信号となります。そして、次のリリースを発表することができるのはレーベル(DG)だけの権利です。

Q. Brucknerをカッティングした時のアナログ出力は、例えば、DAW で、192kHz 24bitで保存していますか?

RM : そのようなことはしていません。

オーディオ評論家 山之内正氏インタビュー

2024年8月22日オーディオ評論家、山之内正氏の試聴室にて、カラヤンBPOブルックナー全集より4番と5番を試聴した。そもそも、私がマイヤール氏によるブラームスBPOのLPを初めて聴いたのはこの試聴室であったが、その場所で、今回インタビューさせていただくことができた。

Q. 1970年代のLPと1989年CD、そして2024年のLPについて音質的にはどのように感じますか? またそれがどのように音楽に関係していると感じましたか?

A. 今回のリマスターLPは中間ダビングを省略することで音質劣化を抑え、さらにカッティング工程を見直すことで大幅な音質改善を実現しています。リマスターLPの方が旧盤よりもノイズフロアが低く、弱音からフォルティシモに至るダイナミックレンジが拡大していますが、これは特にブルックナーの交響曲では重要な意味があります。第4番第1楽章冒頭の弦楽器のトレモロなど、ブルックナーがピアニッシシモ(ppp)を指定した箇所は作品中に無数に存在し、ゲネラルパウゼ(全休止)の小節には余韻など微小ながら重要な情報が刻まれています。一方、ティンパニの連打やトゥッティの強奏では音圧が急激に高まり、再生システムの性能が問われるほどのフォルティッシシモ(fff)が持続します。リマスターLPの後に旧盤を聴くと、ダイナミクスの変化が強弱どちらも物足りなく感じてしまい、演奏の印象が微妙に変わるほどの違いを聴き取ることができました。CDはノイズフロアは低いものの、トゥッティのエネルギー感が意外に伸び悩み、演奏の高揚感が伝わりにくい印象を受けました。

3種類の音源ごとに楽器の音色表現に違いがあることにも気付きました。リマスターLPとCDでは金管楽器群(ホルン、トロンボーン、トランペット、テューバ)それぞれの発音と音色の違いを鮮明に聴き取れますが、旧盤のLPはトランペットとトロンボーンの違いが一部の音域で曖昧になることがあり、ハーモニーがくぐもって聴こえることが気になりました。一方、CDではコントラバスの一部の音域で音が長めに残る傾向があり、第4番の第4楽章や第5番のスケルツォなど躍動的に演奏すべき箇所が若干停滞する印象を受けます。LPは新旧どちらも低音の明瞭な発音と切れの良さを確保していますが、チェロとコントラバスの基音の量感はリマスターLPが上回っています。

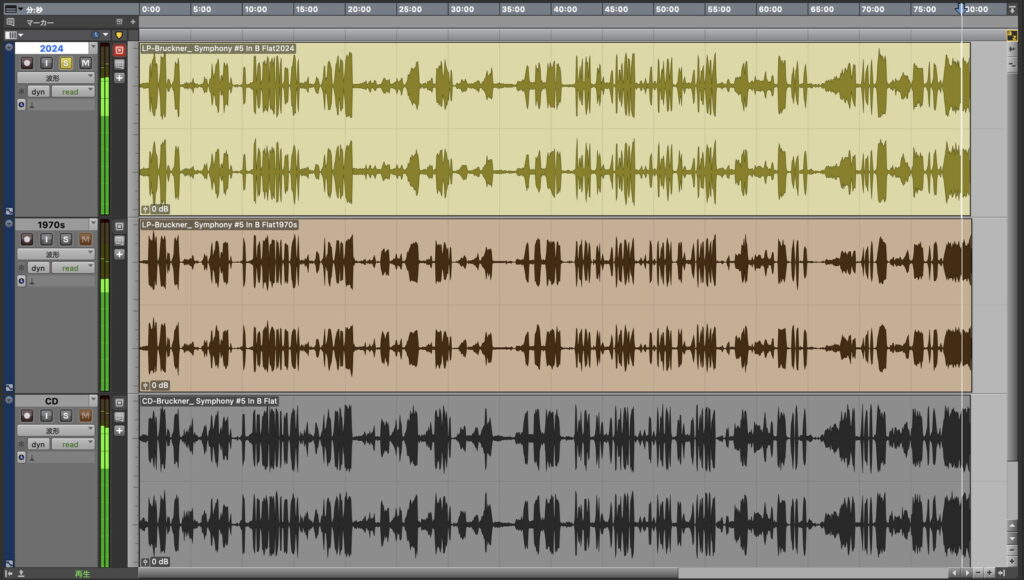

写真38

ブルックナー交響曲第5番の波形

上 2024年LP、中 1977年LP、下 1988年CD。2024年LPがダイナミクスの差が最もあるのがわかる。CDもダイナミクスの差があるが弱奏部が2024年版より大きくなっておりCDマスタリングの際にコンプレッサー/リミッターもしくはフェーダーを用いてダイナミクスがやや縮められたように察せられる。LPは、筆者の再生環境であるDENON DP-57L、カートリッジDENON DL-301I、フォノイコライザー カスタム品からの出力信号を、オーディオインターフェイスLynx Studio Technology AURORA 16でADしDAW Pro Toolsで録音。CDはPro Toolsにて直接インポートした。 筆者撮影

Q. 1980年代のLPからCDになる頃にハノーファーのDGに訪問されたそうですが、その頃を振り返ってみて、またこのようなLPが現代にリリースされることについて何か感じることはありますか?

A. 私がハノーファーのポリグラムを訪れた1985年は、録音だけでなく編集とマスタリングの環境もデジタル化が急速に進み、CDのプレス工場も本格的に稼働していました。特に編集作業の精度が上がり、複数のテイクから最良の箇所を選んで正確につなぐことができるようになったことを当時のエンジニアが熱く語っていたことを思い出します。その一方、ホールや教会など録音現場では、マイク配置や機材の選択などにアナログ時代から受け継いできた膨大なノウハウの一端をうかがうことができ、アナログからデジタルへの移行期ならではの試行錯誤に言及するエンジニアもいました。いずれにしても当時取材した範囲では、急速なデジタル化が進んでいた1980年代前半の時点でレコードの音質改善に目を向ける視点は感じられず、数十年後のレコード人気再燃を予想する動きも感じられませんでした。ちなみにカラヤンは演奏会と録音の両方で精力的な活動を続けていた時期で、ベルリンのフィルハーモニーで行われたバルツァとカレーラス主演の《カルメン》(演奏会形式)では、現代の指揮者とは次元が異なる強烈なオーラを放っていました。

Q. この新しいLPにはどのような魅力があると思いますか?

A. 生誕200年を迎えてブルックナーの新録音が相次いでリリースされていますが、それと並行して旧録音のリマスタリングも再び活況を呈しています。ハイレゾやSACDでの再発売にも注目すべき企画が少なくありませんが、音質改善の大きさでは、今回のリマスターLPはデジタルでの復刻を上回るものがあります。今回の試聴は、「レコードの音はまだ改善の余地がある」ことを思い知らされる貴重な体験でした。

リスナー 松田善彦氏インタビュー

2024年8月、元オクタヴィア・レコード プロデューサー・エンジニアで、現、神奈川県立相模湖交流センター館長の松田善彦氏にメールインタビューした。氏は、長きにわたり音楽録音の世界に身を置きながらクラシック音楽ファンとしてDGの音源を愛聴してきた。

Q.ブルックナーの2024年版LP、1970年版LP、1989年版CD版の音源の違いについて何か感じましたか?

A. 私は初版当時に購入したブルックナー交響曲5、6,7、8、9番のドイツ盤LPを持っていて長年愛聴しています。新リミックスはオリジナルマルチトラックマスターから制作されていると聞き、バランスも変えているのではと思い、その変化に興味を持っていました。特に、交響曲5番4楽章コーダ部分のホルンのミックスバランスが今回どうなっているかが気になりました。なぜなら、旧版の5番は、この部分だけ、明らかに他の交響曲に対する扱いとは違い、音響的なバランスが誇張されすぎていて不自然に感じていました。演奏が素晴らしいだけにとても残念に思われたのです。そして、今回実際に聴いてみて、新LPのこの部分は明らかにホルンや金管のバランスが変更されていました。このバランスの方が僕は納得でき、トータルとして音楽の整合性がとれているように思います。他の交響曲もこの5番と同様、自然な空間の広がりを意識してリミックスがなされているので、旧版(CDも含めて)よりベルリン・フィルハーモニーの音響らしさが再現されていると思いました。

Q. つまり、この箇所は、プロデューサー、バランスエンジニア、もしくは指揮者の意向でこのようにホルンや金管楽器のスポットマイクのバランスで変化されていたということですね。どのような背景があると察しますか?

A. 確かに第5交響曲のこの部分、音楽的にはホルンのモティーフは重要だと思います。ですから聞こえてこないといけない箇所ではあります。旧盤は非常にマッシブなミックスが行われており、ホルンも含めて全てのモティーフを均等に聞こえるよう制作側は意図したのだろうと推測します。また、当時映像制作も行われていたとすると、この部分は絶対ホルンのアップ映像を使うと思います。つまりこの初版のミックスは非常に映像作品的に感じてしまうのです。そういう意図があったのかもしれません。

Q. その他、カラヤン BPO ブルックナーの2024年版LP、1970年版LP、1989年版CD版について何か気づいたことはありますか?

A. 2024年版LP全般に共通するのは音の鮮度の確かさです。特にアナログ録音盤はオリジナルマスターからダイレクトに制作されたというのが一番成果が出たと言う事ではないでしょうか。CD化の際にもリミックスが行われたとも思われますが、旧盤LPはオリジナルからコピーを経たカッティング・マスターテープから製品が制作されたわけですから、今回の新LP、アナログ録音制作としてはこれ以上のものはないでしょう。また1番を除き各交響曲、1面に1楽章と余裕のあるカッティングがなされています。4、6,9番のオリジナルLPは1枚両面で一曲、1面に楽章2つという当時の標準的な仕様でした。新盤の音の余裕度は歴然です。7番も3,4楽章が1面にカッティングされていたため、新盤は音量レヴェルも高く、空間の広がりや細かな音の再現も非常に聞き取りやすくなっていました。その中でも今回特に4番の変貌ぶりが個人的には一番印象に残りました。デジタル録音の1から3番も新LPはアナログ録音の交響曲同様、CDと比べるとより広い空間を感じさせています。音色も明るくなりリマスター時の調整が功を奏していると思いました。ここで面白いのは、3番はCDのステレオ・デジタルマスターからのリマスターとなっているので当時の担当エンジニア、G.ヘルマンスのバランスをそのまま生かして制作されているということです。しかし他の2曲はデジタルマルチレコーダーからの再現ですから何かしら3番との変化があるのかと思い聴いてみたのですが、これも見事にまとめ方が3番と同じような方向性を示していました。つまりここでは1番と2番はヘルマンス制作の3番のバランスをデフォルトとしてうまく整合性をとったのだと思われます。全曲それぞれ聞いてアナログ、デジタルとでフィルハーモニーの音空間とカラヤンの音楽に違和感がないよう統一されています。それが1つの全集としてまとめられているのは大変素晴らしいことだと思いました。

5. 終わりに

今回、マイヤール氏は、なぜフェーダーをある一定のレベルにセットした後は、触れなかったのか改めて考えてみた。その答えは、ブックレットにある「Ways to make technology “disappear” Getting as close as possible to Karajan’s original Bruckner sound. テクノロジーを 「消滅」させる方法、カラヤンのオリジナルのブルックナーの音に可能な限り近づける」と題された氏のメッセージにあると察した。

その中には、「ミュージシャンへのマイキングがうまくいっていて、バランスが正しく取れていれば、ミキシング・プロセスを通してフェーダーを同じような位置に置いておくことで、より首尾一貫したサウンドになる。おそらく、指揮者とミュージシャン以外に誰もレベルやバランスを調整していないコンサートホールで、私たちの耳が音楽を聴く方法に近いサウンドになる。私たちの目標は、テクノロジーを「消滅」させるためにテクノロジーを使う方法を見つけることだ。これは常にオリジナル・ソース・シリーズを定義する哲学である。オリジナル・マスターテープに保存されている、ミュージシャンとエンジニアのオリジナルの意図を可能な限り忠実に再現することである(筆者翻訳)。」

写真40

ブックレットにあるマイヤール氏のエッセイ 筆者撮影

つまり、これまで長きに渡りアナログとデジタルのテクロジーを最大限使用し音源を制作してきたであろう氏が行き着いた、今作の「真の芸術性」とは、この「オリジナル・マスターテープに保存されている意図を可能な限り忠実に再現すること」ではないかと察した。当時の指揮者はもちろん、演奏や制作に携わった方にその意図を直接聞くことができない現在の状況の中、どのようにその音をリスナーに届けるかを考え、最良を目指すことは、トーンマイスター=レコーディングプロデューサー・エンジニアの責務であるが、これができるかどうかが、録音が時空を越えて音楽をリスナーに届けることができるかの境目であると感じた。

今回、惜しみなく自身の実践や哲学について紹介いただいた、マイヤール氏とマイアー氏にあらためて感謝申しあげたい。

取材協力 : Deutsche Grammophon、Emil Berliner Studios、ユニバーサルミュージック合同会社、藤井秀行氏、山之内正氏、松田善彦氏、末永信一氏

参考文献

- ブルックナー:交響曲全集 Universal Music Group

https://www.universal-music.co.jp/herbert-von-karajan/products/486-5436/ - ダイレクトディスク・レコーディングの芸術 長江和哉 JASジャーナル 2021年春号

https://www.jas-audio.or.jp/journal_contents/journal202104_post15290

参考映像

- The Original Source Series – a Mastering Deep Dive from Emil Berliner Studios, Deutsche Grammophon – DG Stories

https://www.youtube.com/watch?v=UIo9XNGdZ9Q - The Original Source Series – Karajan: The Bruckner Symphonies, Deutsche Grammophon – DG Stories

https://www.youtube.com/watch?v=StWXIFTcDLw - Karajan Bruckner – The Original Source Series – EmilBerlinerStudios

https://www.youtube.com/watch?v=G3l0Hq2ZZL8

執筆者プロフィール

- 長江和哉(ながえ かずや)

名古屋芸術大学 音楽領域 サウンドメディア・コンポジションコース 教授

1996年、名古屋芸術大学音楽学部声楽科卒業後、録音スタジオ勤務、番組制作会社勤務等を経て、2000年に録音制作会社を設立。2006年より名古屋芸術大学音楽学部音楽文化創造学科 専任講師、2024年より教授。2012年4月から1年間、名古屋芸術大学海外研究員としてドイツ・ベルリンに滞在し、1949年からドイツの音楽大学で始まったトーンマイスターと呼ばれる、レコーディングプロデューサーとバランスエンジニアの両方の能力を持ったスペシャリストを養成する教育について調査し、現地のトーンマイスターとも交流を持ちながら様々な録音に参加し、クラシック音楽の録音手法を研究した。2018年、2022年、ベルリン芸術大学トーンマイスターコース、トースタン・ヴァイゲルト氏らとともに、オーケストラ楽器収録とピアノ収録におけるマイクアレンジ比較音源の制作を行い、楽器の放射特性を音として比較試聴できるWebページを制作し公開した。「飛騨高山ヴィルトーゾオーケストラ コンサート2013」が第21回日本プロ音楽録音賞 部門D 2chノンパッケージ最優秀賞、「情家みえ Save the Last Dance for Me」が第28回日本プロ音楽録音賞 Super Master Sound部門 最優秀賞を受賞。AES日本支部役員、Verband Deutscher Tonmeister会員。

http://kazuyanagae.com/