- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2024年春号

- gfai tech社アコースティックカメラによる室内音響測定のご紹介

JASジャーナル目次

2024spring

gfai tech社アコースティックカメラによる室内音響測定のご紹介

gfai tech GmbH Benjamin Vonrhein

日本語訳:コーンズテクノロジー株式会社 友成哲也

概要

室内音響分野での音響最適化には、主にシミュレーションソフトウェアが活用されていますが、アコースティックカメラを利用することで実測に基づいた音響特性評価が視覚的に得られ、これまでにない着眼点での検証が可能となります。今回、このアコースティックカメラで先駆的なメーカーであるドイツのgfai tech社による測定事例などをご紹介いたします。

はじめに

アコースティックカメラは、音源の位置を特定し、周波数や時間に関する正確な情報を得るためのツールとして広く知られており、自動車、航空宇宙、一般消費者向け製品など、様々なアプリケーションの研究開発で使用されています。厳密には音の可視化には制限がほとんど無いため、建築音響の分野、音漏れやサウンドブリッジの発見、室内音響の改善など、様々な課題に適用することができます。

部屋や会場の音響改善は様々な目的に沿って行われ、使用目的によって大きく異なります。会議やスピーチなどに使用される部屋では、音楽演奏やライブコンサートとは異なる仕様での評価が必要となります。求められる残響時間や明瞭度などを実現するには、建築プロセスのできるだけ早い段階で音響特性が考慮されるべきですが、現実的には設計時の音響特性が実現できず、建築後に改善が必要な場合が多くみられます。

この問題解決に音響シミュレーションソフトウェアが発展し利用されて来ました。音響シミュレーションソフトウェアでは複雑な部屋の音響解析が可能で、ディフューザーやアブソーバーの配置決定などの音響最適化対策の効果を即座に評価することもできます。しかし、シミュレーションはあくまで模擬的な手法であり、複雑な現象をシミュレーションで扱うことのできるモデルに置き換えており、全ての条件や影響因子がこのモデルに合致している場合のみ、正確な結果が得られます。

この音響シミュレーションソフトウェアに代わる方法として、今回ご紹介するアコースティックカメラによる室内音響の可視化があります。球状のマイクロホンアレイを用いて、部屋の3Dモデル上でビームフォーミング測定を行い、初期反射や残響を可視化し、音響シミュレーションソフトウェアよりも正確なデータを得ることができます。測定結果からは残響フィールドのあらゆる指向性パターンを追跡することができ、これによって得られた個々の反射位置に関する情報は、室内音響改善の有効手段の考案に大いに役立てることができます。

測定方法

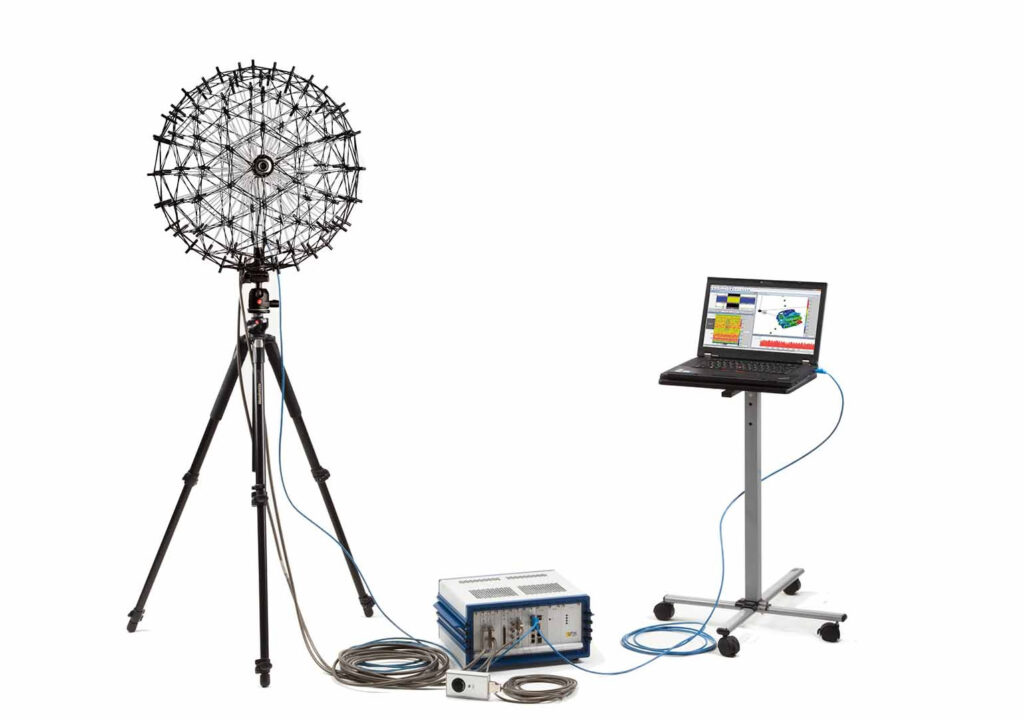

アコースティックカメラシステムは、①マイクロホンアレイ、②データレコーダー、③録音と制御・データ処理用の専用ソフトウェア “Noise Image” を搭載したパソコン、の3つの部分から構成されます(図1)。gfai tech社では3D測定用の球状アレイシステムは測定物までの距離や求める感度などに応じて48、80、120チャンネルの3種ご用意しております。室内音響の場合、あらゆる方向からの音をキャッチすることが重要であるため、無指向性の球状アレイが使用されます。

球状アレイは測定結果に極力影響を与えないように音響的に可能な限り透明となるように設計されています。システムのセットアップは通常5分程度ですので、データ収集から結果解析まで迅速に行うことができます。

測定方法について、以下の実例を利用して説明いたします。測定は、1821年に建築され、第二次世界大戦による被害から再建され、1984年に再オープンされたコンツェルトハウス・ベルリン(ドイツ、ベルリン)にある複数のホールから、小規模ホール(約250席)となる「Werner Otto Hall」にて行いました。

まず準備段階として、測定対象の部屋の3Dモデルを作成する必要があります。一般的には、レーザースキャナー等を用いるか、3Dソフトウェアを使用して部屋の3Dモデルを作成します。今回の実例ではレーザースキャナーを使用しました。

部屋の音響特性を測定するために発生する音(励起信号)は、銃や風船の破裂音から生成するインパルス音や、スピーカー(可能なら無指向性12面体スピーカー)から発生するサインスイープ波やMLS信号など、様々な種類があります。これらの音声は、リファレンス信号としても使用するため、アコースティックカメラのデータレコーダーに接続されたマイクを使用して直接録音し、部屋のインパルス応答を得ることに利用されます。

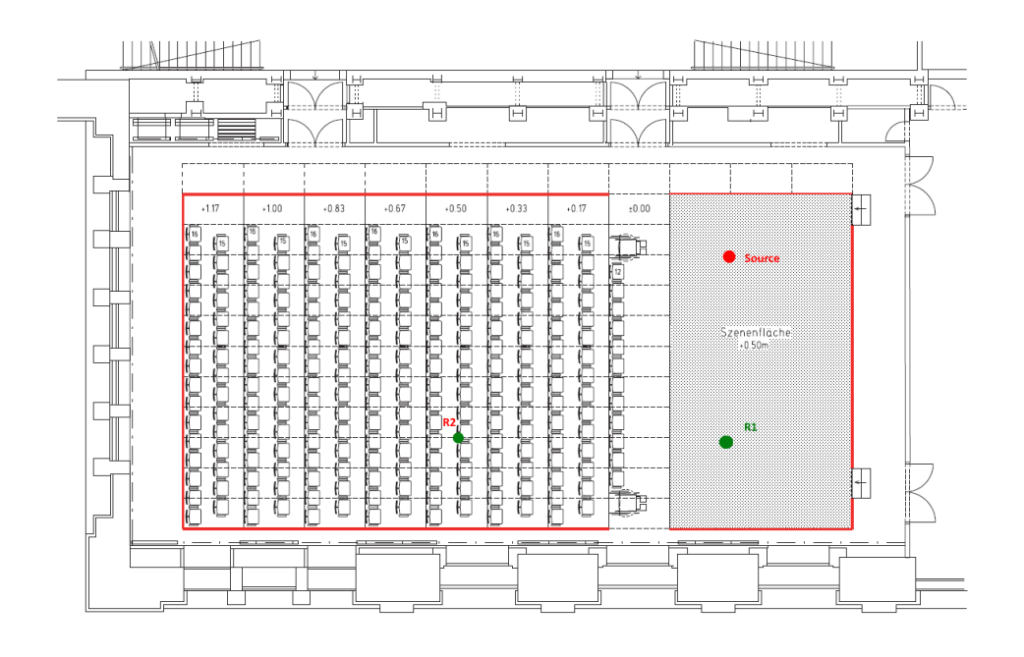

マイクロホンアレイと音源のセットアップは部屋の用途によって異なります。ステージのあるコンサート会場の場合、励起信号はステージから発せられ、マイクロホンアレイは客席に設置するのが一般的ですが、測定目的など様々な要因を考慮して決定する必要があります。今回のマクロホンアレイと音源のセットアップを図3、図4に示します。

図4 ソースとアレイの位置(R1、R2)[参考文献1]

取得したデータは、専用ソフトウェア “Noise Image” にて解析します。

インパルス応答とポスト処理

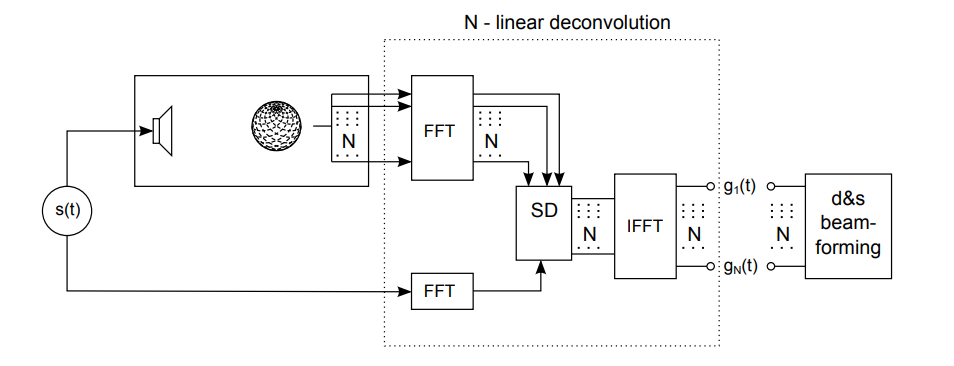

マイクロホンアレイの各マイクロホンのインパルス応答は、ISO-18233に準拠した形式でソフトウェア計算されます。図5に、N [マイク]、FFT [フーリエ変換]、SD [スペクトル分割]、IFFT [逆フーリエ変換]を使用したプロセスを示します。

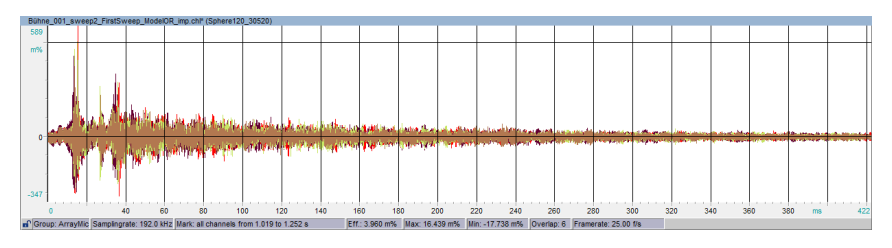

図6は、測定開始から400msまでのインパルス応答を表すグラフです。時間の経過による音の伝搬とピークを示しています。

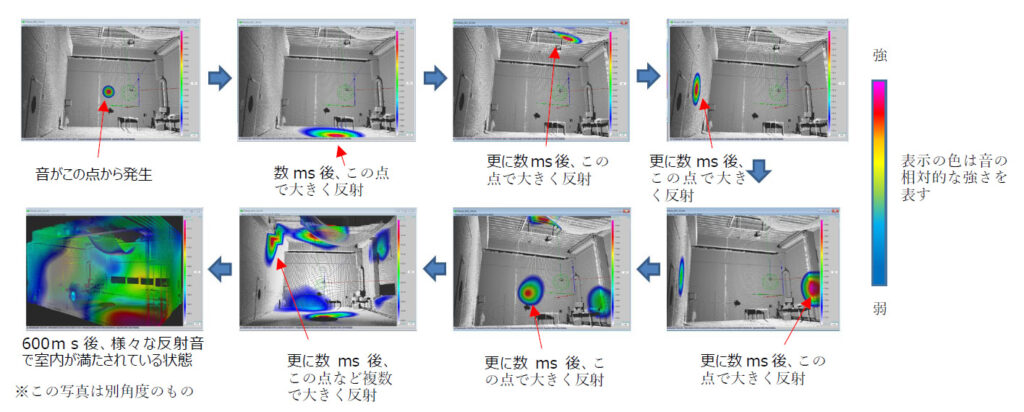

以下の図7は別の部屋の測定データでの例ですが、専用ソフトウェア “Noise Image” では、音の伝搬の音響マップを直接経路と初期反射音すべてを表示することができます。矢印の順で時間が経過しており、音源の位置が(今の場合は反射音の音源の位置)時間とともに音の伝搬が(音源が移動)が見て取れます。また、後期残響(600ms以降)もマッピングして分析し、音のエネルギー分布を明らかにすることが可能です。

その他の使用例

アコースティックカメラシステムは、様々な会場における室内音響の最適化のために、いくつかのプロジェクトで使用されています。「残響室」の吸収材の有無による差の測定と、「コンサートホール」の音の発生から時間経過にともなう伝搬の測定について紹介します。

「残響室」

この例では、120チャンネルの球体アレイを備えたアコースティックカメラシステムを使用しております。図8にそのセットアップを示します。励起には十二面体スピーカーとサインスイープ音を利用し、さまざまな吸収材の影響をテストするため、複数の測定を実施しました。

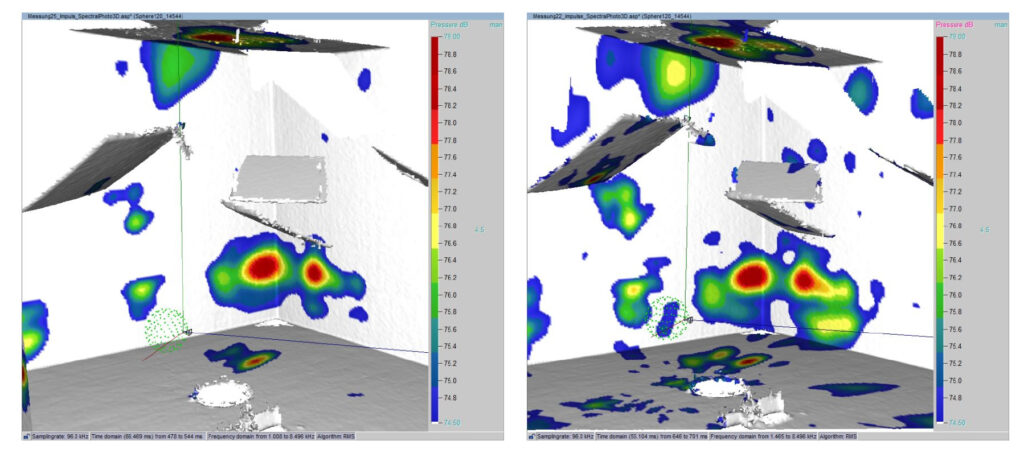

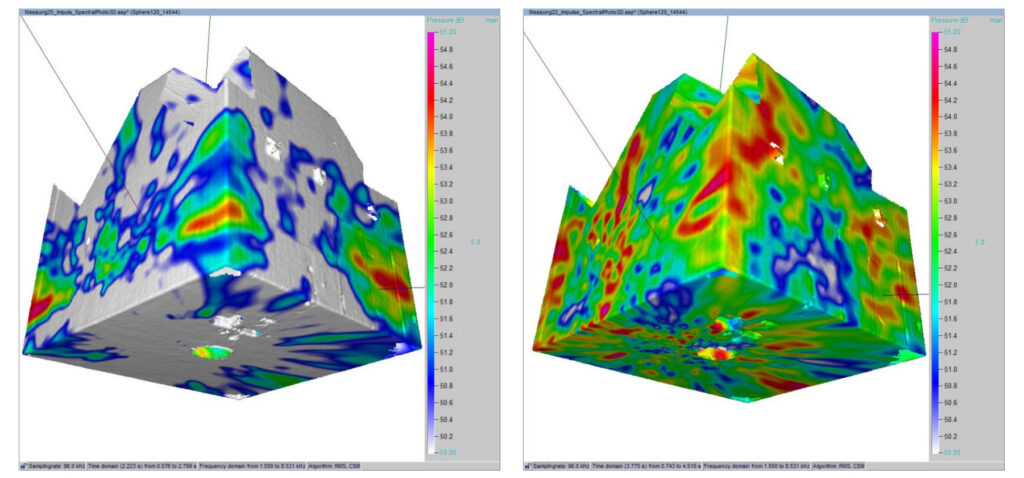

初期の反射は、吸収材の有無による測定値の違いを明確に示しています(図9)。

残響テールを分析すると、図10に見られるように、その影響がより強いことが分かります。

「コンサートホール」

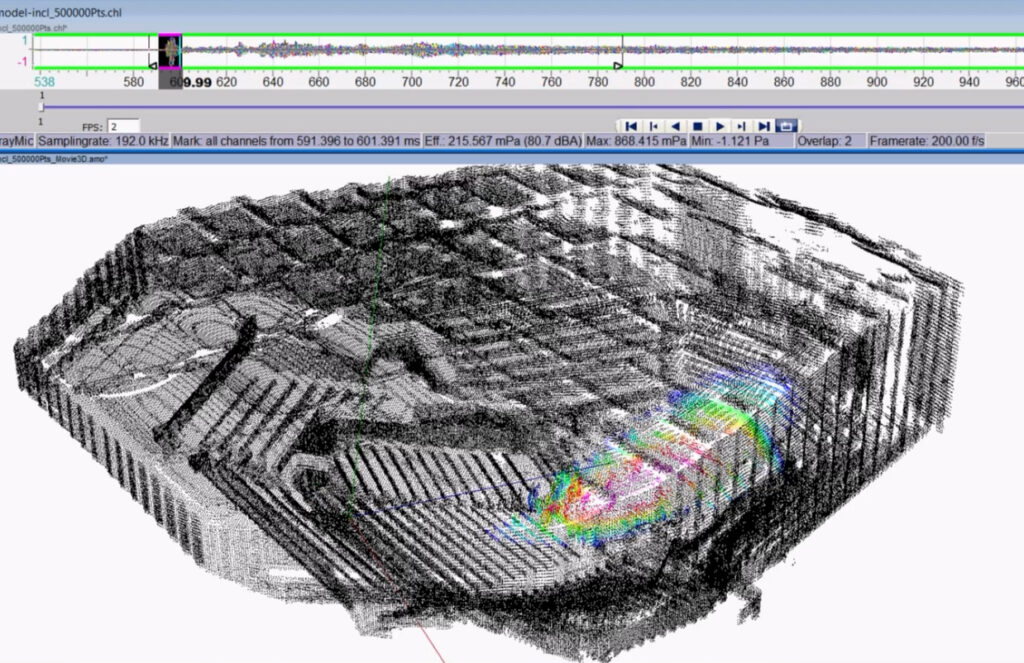

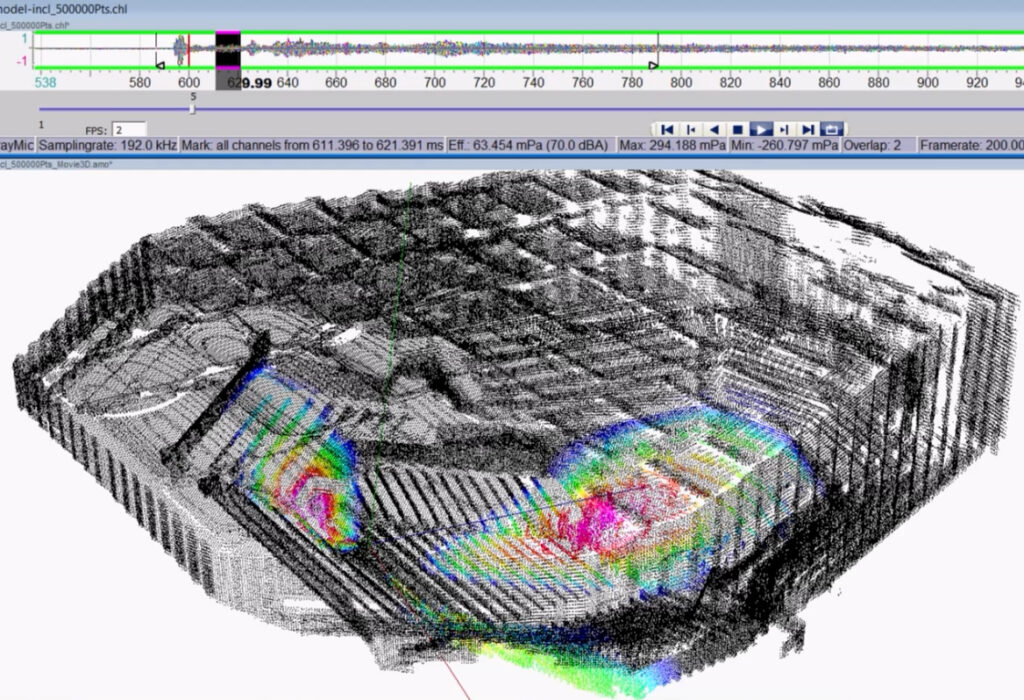

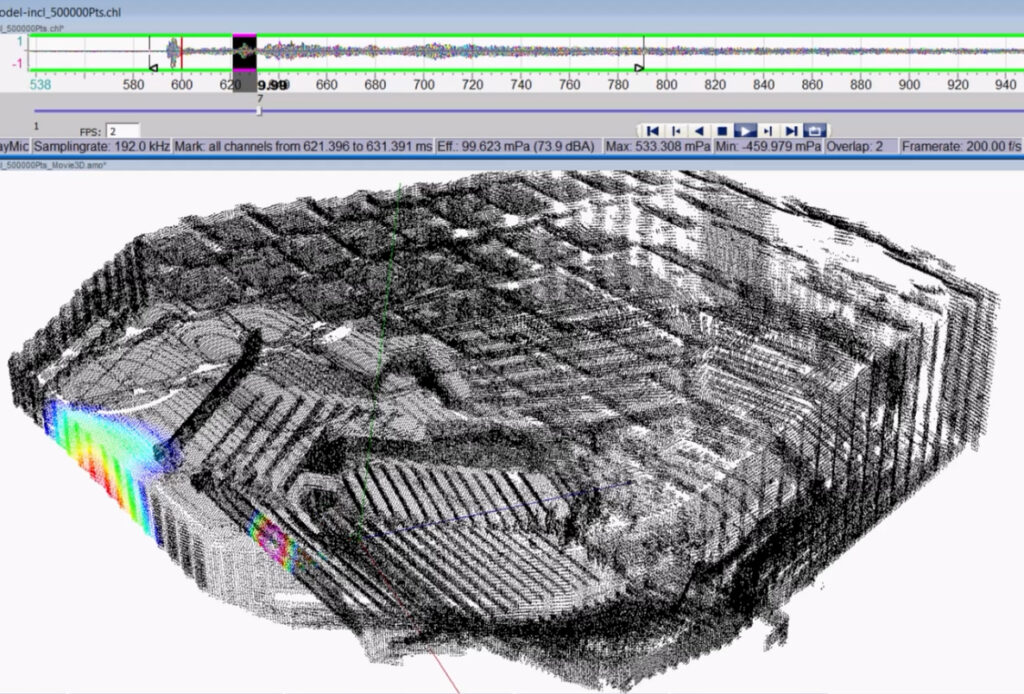

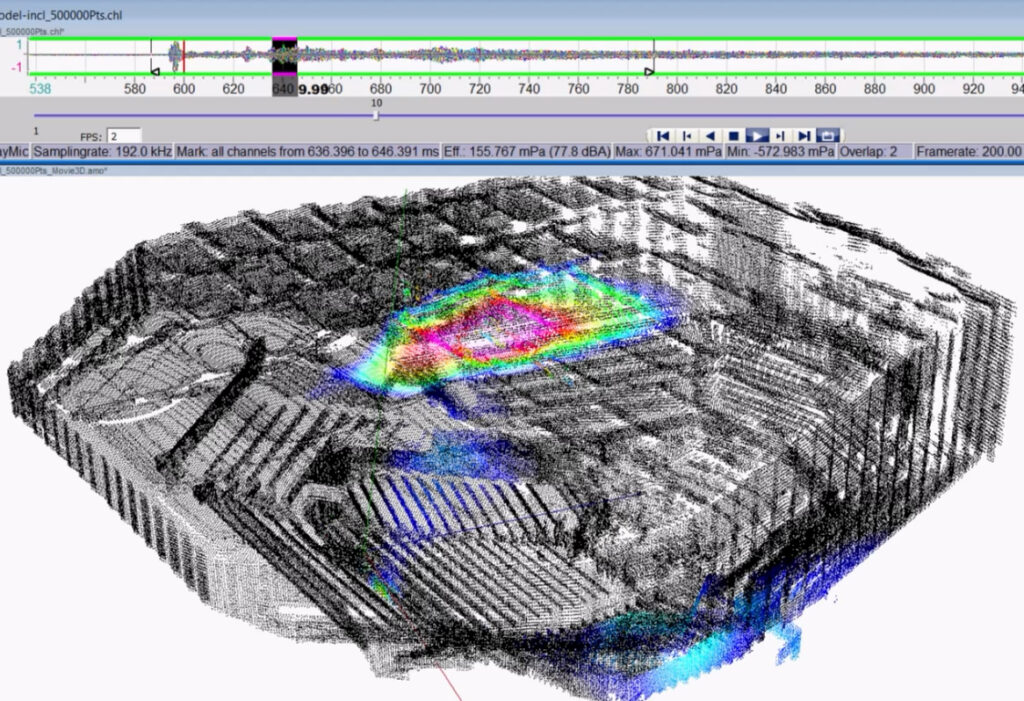

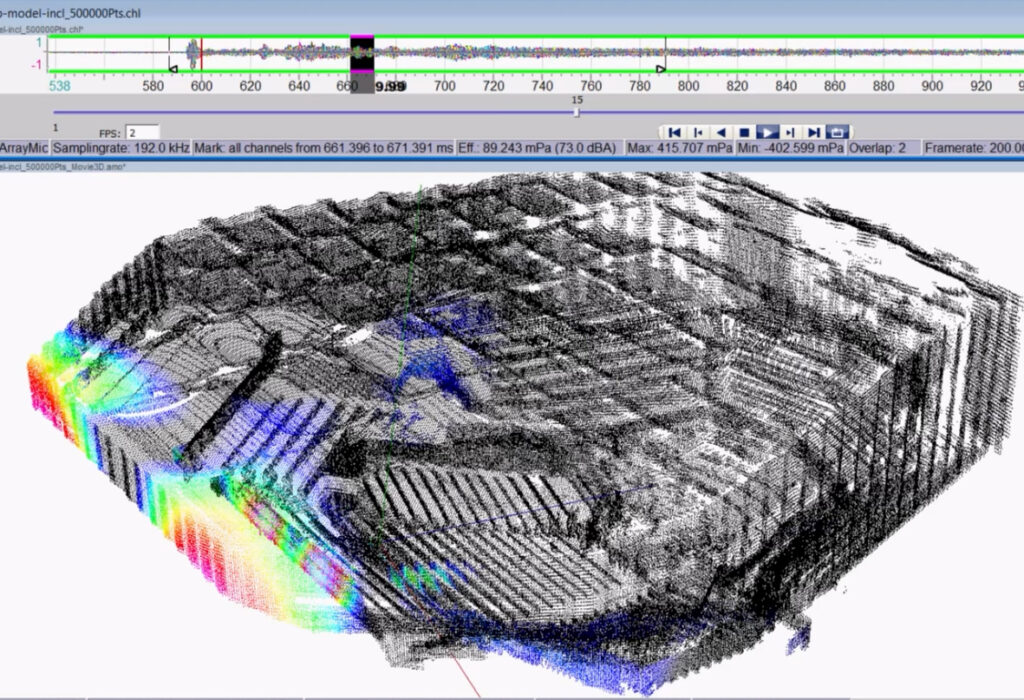

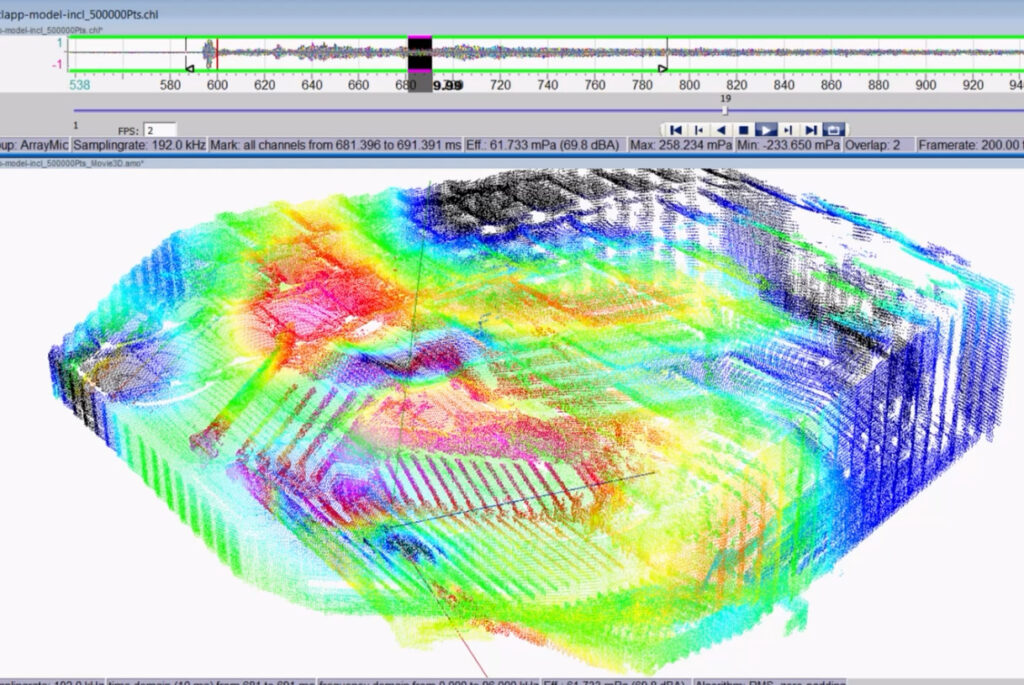

世界最古のオーケストラと言われる、ドイツのライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の本拠地コンサートホールの「ゲヴァントハウス」での測定例です。120チャンネルの球面アレイのアコースティックカメラシステムと3Dレーザースキャナーで測定を行いました。以下、図11~図13は音の発生から時間経過にともなう伝搬を示しています。各図の上段の時間経過を示すグラフの黒塗りの部分の3D画像データとなります。

図11は客席での直接到達音と数ミリ秒後の反射音の伝搬、図12では更にその後の客席最後列側の壁と天井での伝搬、図13では更にその後の音がホールを満たしていく状況と、経過時間でのホール内の音響特性(周波数、音圧の変化)を見ることができます。下のリンクで測定データのビデオを公開しています。

https://www.youtube.com/watch?v=4YCXJB8SL2M

結論

アコースティックカメラは測定データの可視化という非常に重要な側面から室内音響分析をより高度化できます。得られた結果からは、新たな洞察や更なる知識の深化が期待できることに加え、様々な部屋の音響特性の違いを容易に理解することもできます。また、短時間で測定と分析が可能であることから、実運用面でも大きな優位性が見込まれ、皆様の活動に大いに役立てていただけると思います。

参考文献

- 参考文献1:

https://www.gfaitech.com/fileadmin/gfaitech/documents/publications/english/BeBeC-Barre-Ocker-Jaeckel-Bauer-Diefenbach-Analysis-FieldVariations-2016.pdf ↑ - 参考文献2:

https://www.gfaitech.com/fileadmin/gfaitech/documents/publications/english/TMT-Kerscher-Barre-Vonrhein-Heilmann-Weigel-Directional-RIR-2016.pdf - 参考文献3:

Room impulse response measurement with a spherical microphone array, application to room and building acoustics, Barre, Döbler, Meyer, InterNoise 2014, Melbourne Australia

執筆者紹介

- Benjamin Vonrhein

1984年、Wiesbaden, Germany生まれ。グラーツ国立音楽大学で音響技術を学び、卒業後Georg Neumann GmbHでマイクロホン開発に従事。その後gfai社に移り、アコースティックカメラの測定エンジニアとして顧客サポートを担当し、2022年から営業部門の責任者を務める。

gfai tech社について

2006年設立のAdvancement of Applied Computer Science e.V (GfaI)の100%子会社で、所在地はドイツのベルリン。従業員約50名。世界で初めてモジュラー型アコースティックカメラ開発し、現在では、自動車関連、工業、航空、交通などの品質管理や音響デザインに利用されている音響・振動解析製品の開発製造を手掛けています。

https://www.gfaitech.com/

日本語訳

gfai tech社製品国内総代理店 コーンズテクノロジー株式会社 友成哲也(ともなり てつや)