- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2024年春号

- 4πチャンネルフリーの世界

JASジャーナル目次

2024spring

4πチャンネルフリーの世界

株式会社ソナ/オンフューチャー株式会社 中原雅考

概要

我々が日常体験している音は、前方だけなど一部の範囲からだけやってくるわけではなく、前後と左右といったような有限のエリアに分割されているわけでもありません。この誰もが自然に身につけている音の感覚は、4πチャンネルフリーのオーディオ再生によって再現することができます。従来の鑑賞能力を必要とするオーディオから誰もが体験できるオーディオへと拡張する鍵は、立体音響技術の中にあります。オーディオは今、4πチャンネルフリーの一歩手前まで来ています。

1. はじめに

オーディオは筆者にとって憧れのアイテムでした。お金持ちになって高級オーディオを手に入れたい。オーディオは、スーパーカー同様に若き日の筆者の心をワクワクさせる存在でした。一方、盆栽。一定の価値観を共有できる「通」の方々、多くは経済的にも時間的にも余裕のある年輩の方々に愛されているように見えた世界。若いころの筆者には、盆栽は「分かる人には分かる」といった閉ざされた世界のように思えました。

あの頃から40年の時が経ちました。今やオーディオは盆栽と同じような世界に若者の目には映っているかも知れません。

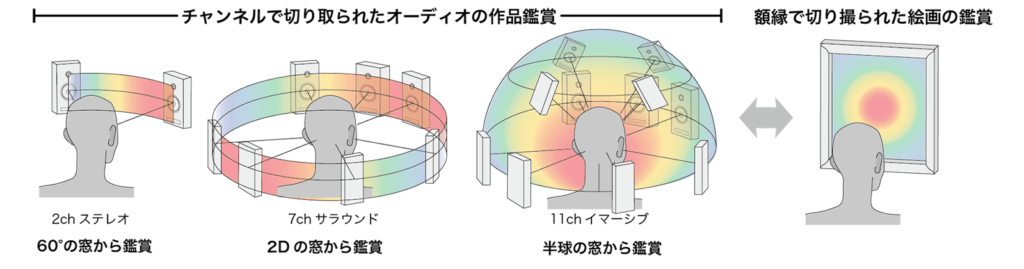

オーディオは、チャンネルで切り取られた音場を鑑賞する世界です。例えば、2チャンネルでしたらLとRで切り取られた60°の世界、サラウンドでしたら5chや7chで切り取られた2次元の世界、イマーシブでしたら11chなどで切り取られた半球の世界です。いずれもチャンネルの窓からコンテンツを覗いて鑑賞する世界します(図1)。ある意味で、額縁で切り取られた絵画を鑑賞する世界と似ているかもしれません。オーディオにも絵画にも、鑑賞するためのマナーが存在します。

例えば、オーディオではスピーカーはこのように設置すべきとか、部屋はこのように調整すべきなどの鑑賞マナーが存在します。それらを習得するとオーディオの「通」への仲間入りです。

2. ステレオとそれ以外

「ステレオ」はステレオフォニック、すなわち「立体音響」の略です。従って、オーディオ再生には「ステレオ(フォニック)」か「モノ(フォニック)」かの二種類しかありません。音響機器用語では、ステレオが2ch L, Rの意味として使用されることもありますが、音響用語としては、2chも5.1chも7.1.4chも22.2chも全て「ステレオ」です。

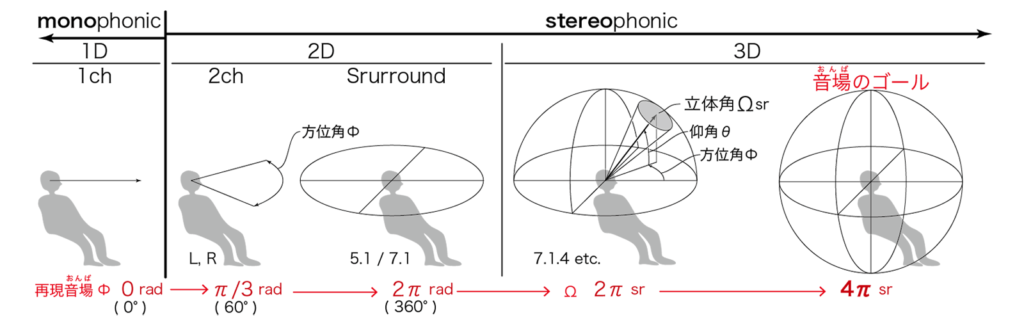

モノの1ch再生から始まったオーディオ再生は、2chの時代を迎えステレオとなります。以後、サラウンドと呼称される5.1chや7.1ch、イマーシブと呼称されている7.1.4ch再生など全てステレオです。リスナーから見た左右方向の角度を方位角、上下方向の角度を仰角と呼びますが、2chでは再現音場が方位角60°の範囲なのに対して、5.1chや7.1chのサラウンドでは360°の全方位角まで再現音場の可能性が拡張されます。

さて、角度ですが、「度(°)」の他にも「ラジアン(rad)」という単位があります。ラジアンは半径1の円の円弧の長さで角度を表します。例えば、360°は2πrad、180°はπrad、60°はπ/3 radとなります。

3Dの世界の角度はラジアンを拡張したステラジアン(sr)が一般的に使用されます。ステラジアンは半径1の球の表面積の範囲で角度を表します。従って、全方向は半径1の球の全表面積4πsrとなり、Dolby Atmosなどの半球は2πsrとなります(図2)。360°は2次元空間では全方向を表していますが、3次元空間での全方向は4πsrになります。

3. 二種類の臨場感

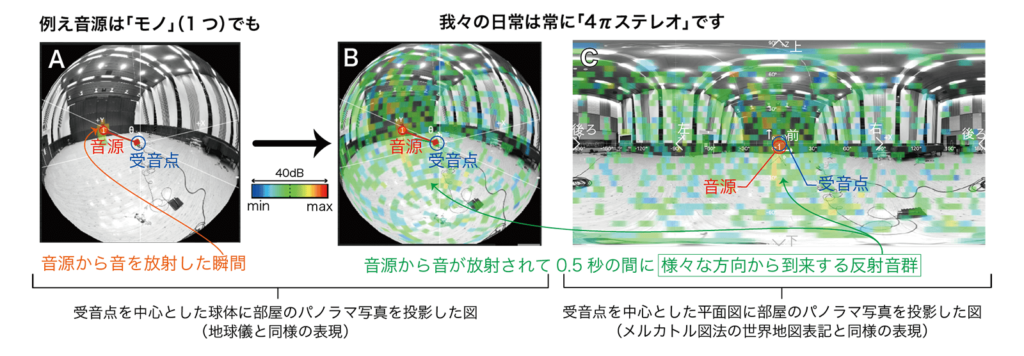

目の前で演奏している楽器が一つだとしても、我々の耳には常に様々な方向からの反射音が届いています。

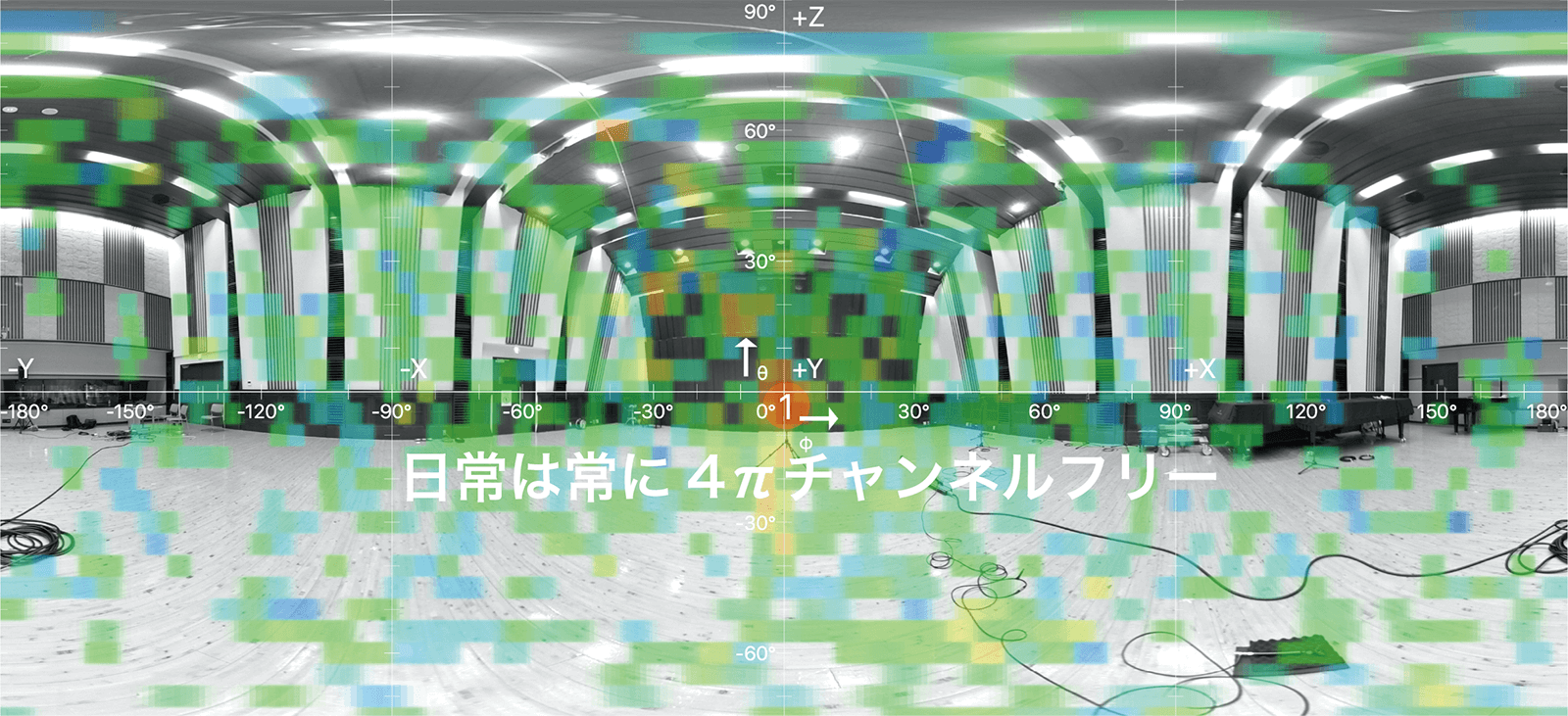

図3は,比較的大きなスタジオにて,1箇所の音源(赤〇:全指向性スピーカー)から音を発生した際に受音点(青〇)に到来する音、すなわち部屋の反射音の様子をVSVという手法で0.5秒間ほど測定・解析した結果です[1][2]。図3のAとBは、受音点を中心とした球体にスタジオの写真を貼り付けており、どちらの方向からどのような強さの音が受音点に到来しているかを球体の中心から観察している様子となります。

Aは、音源から音が発生した瞬間に受音点に届いた音、すなわち直接音の様子を表しています。ここでは音源の位置だけに黄色等の強い音が観測されていることが分かります。この瞬間は、音場はまだモノです。Bは、音源から音を発生してから0.5秒間という短い時間に受音点に到来する全ての音を球の中心から眺めた様子となります。またCは、Bを世界地図のようにメルカトル図法にて平面に展開した様子です。Cでは、真ん中が受音点、上と下が天井と床,左右が真後ろ、左と右の中間が左壁と右壁になっています。BとCを眺めると、たった1つの音源(赤〇)から放射された音でも、様々な方向からの音を受音点にもたらしていることが分かります。

音源がモノでも日常の音は全て4πステレオです。この4πの音が、音源がそこにあるという音響的なリアリティーを我々に知覚させてくれています。この知覚は、誰もが日常の生活の中で自然と培っている能力です。

一方、楽器の音が生々しいなど、音源そのものの音質的な面に対するリアリティーもあります。こちらの評価能力は、訓練されたプロか否かで差が生じるかも知れません。

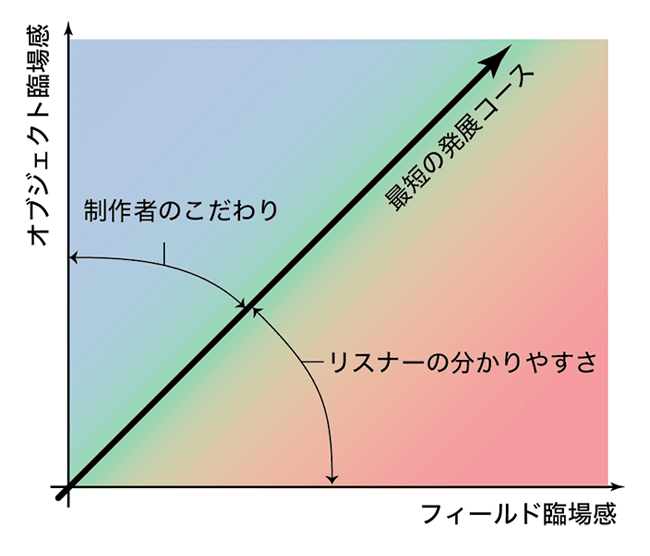

上記の二つのリアリティーは、「フィールド臨場感」と「オブジェクト臨場感」と呼ばれており、オーディオ再生にとってはどちらも重要な臨場感だといわれています。

安藤氏の説明を抜粋すると、『オーディオ技術は、特に音楽録音の分野において、高い臨場感を求めて進展してきた。そこで求められてきた臨場感は、各楽器の音のクリアで生々しい表現と、演奏された場の雰囲気の再現に分けて考えることができる。前者をオブジェクト臨場感、後者をフィールド臨場感と呼ぶこととする。室内の音響現象として考えれば、オブジェクト臨場感は直接音と初期反射音がもたらす臨場感、フィールド臨場感は残響音や背景雑音がもたらす臨場感と考えられる。なお,便宜上臨場感を二つに分類したが、臨場感に最も影響を与えるのは、音質であることは言うまでもない』ということになります[3]。

両者がバランス良く手を取り合って発展してゆくと最短コースで立体音響のゴールにたどり着きそうですが[4]、コンテンツ制作においては「オブジェクト臨場感」が優先される傾向にある一方で、リスナーにとっては「フィールド臨場感」の方が分かりやすいというのが現状ではないでしょうか(図4)。

4. ユーザー回帰

「この作品はこの様に聴くのが正しい」といったようなアドバイスをしばしば耳にします。しかしながら、今やユーザーの再生環境は2chかサラウンドかといったような単純な選択肢では無く、モノから数十チャンネルまで、さらにバイノーラルによるヘッドホン再生も加わって実に様々です。場合によっては、7.1.4chのスタジオで制作した作品をユーザーが9.1.6ch聴くこともあります。この場合、7.1.4chにダウングレードして聴かないと本当の音を聴いていると言うことにならない、とはなかなか言えないのではないでしょうか。

聴き方の強制ではなく、購入したコンテンツをユーザーが自分の好きなように聴くことができる世界。そのようなオーディオの多様性を実現するための鍵が立体音響技術にはあります。

5. 人間EQ(HRTF・HRIR)

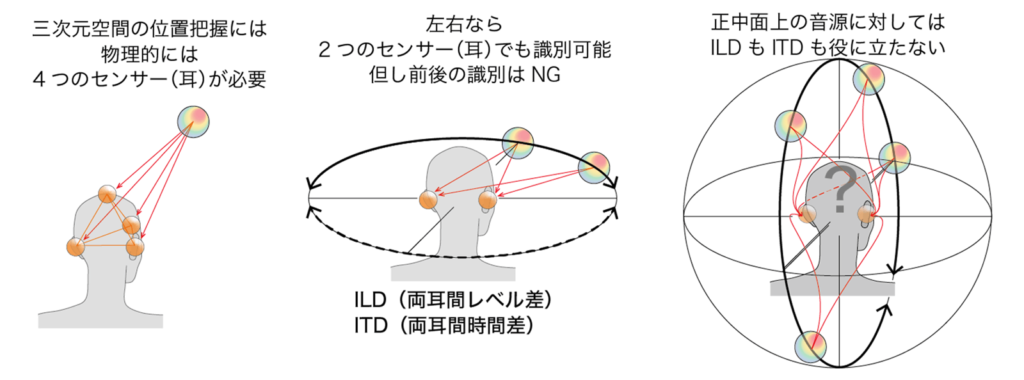

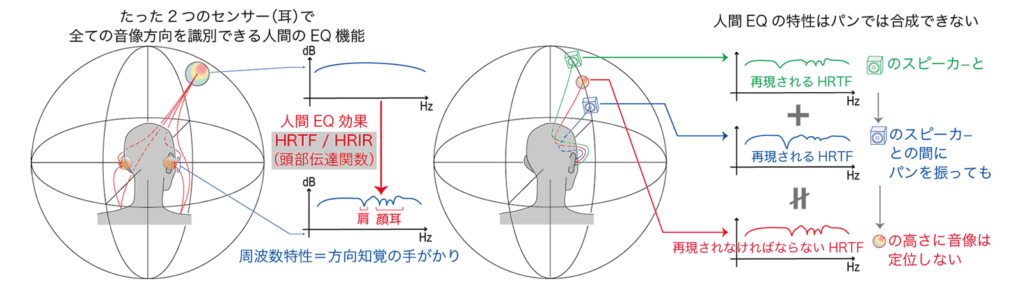

3次元の方向情報を得ようとすると、物理的には4つのセンサーが必要となります。しかし、人間には2つのセンサー(耳)しかありませんので、原理的には左右方向の音像しか把握できない生物ということになります。

同じ音が左と右の耳へ到来した際のレベル差「ILD」と時間差「ITD」が左右方向の音像検知の手がかりとなりますが、これらは前後の音像知覚に関しては役に立ちません。ましてや全ての場所においてILDもITDも同じ値となる正中面の音源位置に関しては、音像を知覚できるはずがないということになってしまいます(図5)。

ところが、このような音像知覚のハンディキャップを人は耳だけでは無く自分の体を使って克服しているといわれています。音が耳に入射する過程で、音波は耳介や顔の形の影響を受けます。すなわち、自分の耳や顔の形状によるEQが施されます。さらに、肩からも遅延した反射音が到来してくるなど、自分の体で様々にEQ処理された音を我々は常に聞いています。この「人間EQ」は、音の到来方向によって特性が変化しますので、我々はその変化を手がかりにすることで、たった2つの耳で3次元の音像方向を識別することができていると言われています[5][6]。

この「人間EQ」は、「頭部伝達関数」とか「HRTF(Head-Related Transfer Function)」とか「HRIR(Head-Related Impulse Response)」などと呼ばれていますが、耳・顔・肩の形状が異なれば頭部伝達関数も異なりますので、みなさん自分専用の「人間EQ」で音の方向情報を検知しているということになります。

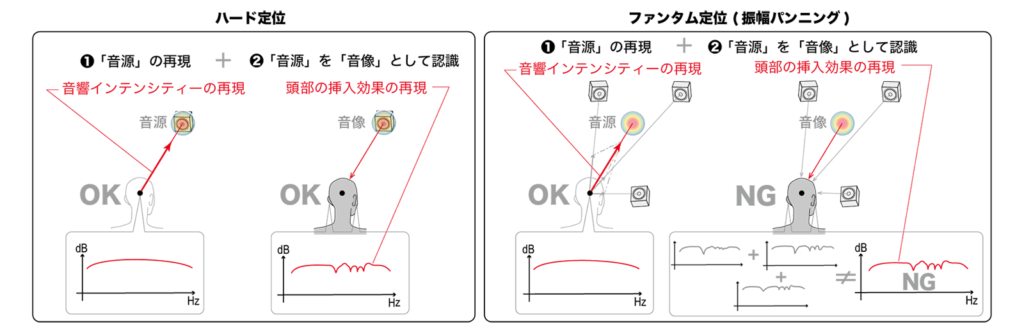

さて、ILDが有効な手がかりとなる左右方向の音像生成に関しては、振幅パンニングによるファンタム音像が利用できます。いわゆるコンテンツ制作において「パンナー」と呼ばれているツールで、2〜3個のスピーカーから同じ音を音量差をもって再生することで、スピーカー間に音像(ファンタム音像)を生成させるテクニックです。

一方、高さ方向の音像生成に関してはどうでしょうか。高さ方向の音像知覚に対しては、ILDもITDもほとんど役に立たないため「人間EQ」だけが頼りになります。

今、異なる高さのスピーカーA, Bから同じ音がリスナーに届いているとします。その場合の「人間EQ」はどうなるでしょうか。それぞれの高さA, Bからの音の「人間EQ」がミックスされて、その中間の高さの「人間EQ」が生成されるでしょうか。残念ながら、A, Bの「人間EQ」がミックスされてもその中間の音像の「人間EQ」にはなりません。3kHzのディップと5kHzのディップをミックスしても4kHzのディップには変化しないことと同じだとお考えいただければ、分かりやすいでしょうか。

このことから、高さ方向の音像生成は振幅パンニングでは難しいということになります(図6)。

(図6)人間EQ(頭部伝達関数:HRTF・HRIR)による高さ方向の音像知覚の克服

6. チャンネルの壁

様々な再生環境に対応する作品を提供するためには、コンテンツ提供者が制作するマスター音源が特定チャンネルに依存しない4π音場であることが理想です。マスターが4πであれば、ユーザーはあらゆるフォーマットに再生機でレンダリングして聴取することができます。

4π音場の実現のために重要となる検討事項の一つがスピーカー配置です。前述のとおり、振幅パンニングでは高さ方向の音像生成が困難なため、任意の高さに音像を生成するためには、出来る限り多くのスピーカーを配置する必要があるということになります。例えば、360VME(360 Virtual Mixing Environment)のリファレンススタジオの「MILスタジオ」では、4π再生を可能とするために、床下も含めて高さ方向に5レイヤーを設け、62chで4π音場を再現するように設計されています(図7、現状は43ch)[7][8]。しかしながら、4π再生は62chで十分なのでしょうか。

(図7)4πサウンドスタジオ「MILスタジオ」

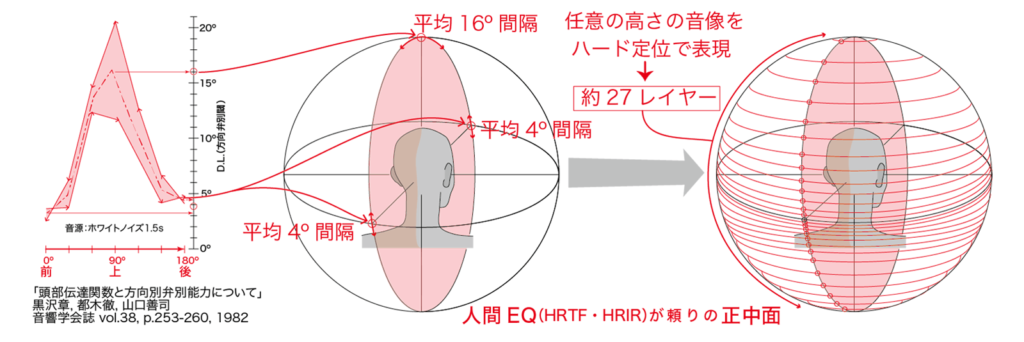

どの程度の小さな角度まで音源方向の違いを識別できるかをホワイトノイズを音源として調べた実験結果によると、正中面に関しては、最も粗い感度の真上付近で平均16°程度の違い、最もシビアな前後方向では平均4°程度の違いまで人の聴覚は識別できるようです[9]。この結果をスピーカー配置に応用すると、4°から16°の仰角の間隔に高さ方向のスピーカーを配置する必要があるということになります。これはレイヤーに換算すると、上下方向におよそ27のレイヤーが必要と言うことになり、非現実的なスピーカー数となります(図8)。

従って、現実的には、限られたスピーカー数で不完全な立体音響再生をしなければならないということになり、「コンテンツ再生の観点からはこの位置にスピーカーがあるのがベスト」といったお薦めが、様々なメーカーや団体から提案されている再生フォーマットだと解釈することもできそうです。そう考えると、様々なメーカーや団体から提案されているイマーシブオーディオのフォーマット、すなわちスピーカー配置は、制作するコンテンツの内容や制作者との相性があり、フォーマットごとに好き嫌いなどの好みがあることが自然のように思います。

(図8)任意の高さの音像のハード定位に必要と思われるスピーカーのレイヤー数

7. パンナー(レンダラー)を選ぶ時代

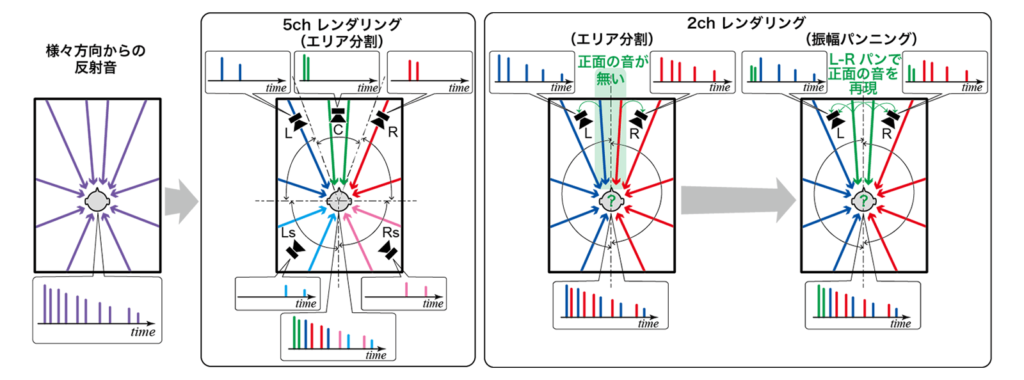

筆者が開発している4πサンプリングリバーブ「VSVerb」[10]の反射音を所望のチャンネルに振り分けること、すなわちシーンベースのリバーブをチャンネルベースにレンダリングすることを考えてみましょう。VSVerbは、全ての反射音がそれぞれの到来方向を記憶しているリバーブです。この反射音の一つ一つを特定のチャンネルに分類すること、すなわちレンダリング手法の最もシンプルな方法は、再生チャンネルのカバーエリアごとに反射音を分類することです。例えば、5.1chの場合、4π空間を5つのエリアに分割し、反射音を5方向からの到来方向に簡略化するといったレンダリング手法です。

さて、2ch L, Rの場合はどうでしょうか。同様な手法を使うと、反射音が少しでも左側から到来しているようならLchへ、少しでも右側から到来しているようならRchへ振り分けることになります。その結果、本来は正面付近から到来してくるはずの重要な反射音が極端に左や右に振られてしまいます。このように、正面など重要な方向に再生チャンネルがないような場合は、単純なエリア分けでなくパンを振ってファンタム再生するなどの少し凝ったレンダリング処理が必要になります(図9)。

(図9)反射音のレンダリング例:5chサラウンドと2chステレオ

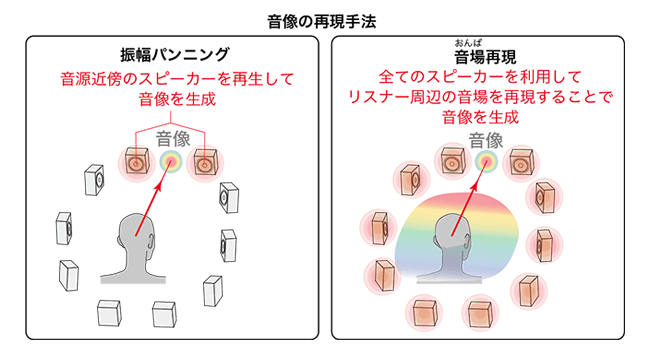

現在、3DのパンナーとしてはVBAP(Vector Base Amplitude Panning)が広く使われています[11]。一般的に使われているVBAPは、定位させたい音源の近傍の3つのスピーカーを用いて振幅パンニングを行う、いわゆるベクトル合成のパンナーです。つまり、受音点から音源方向を指し示す音響インテンシティーを3つのスピーカーを用いて受音点で合成している手法ということになります。

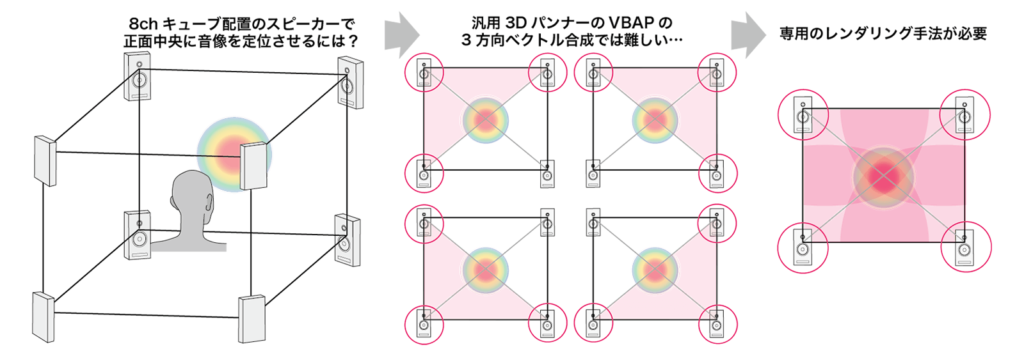

さて、例えば、中層を持たず下層と上層に4chずつスピーカーを配置した立方体配置の8ch再生環境を考えてみましょう。この場合、正面中央に音を定位させるためにはどうのようにしたら良いでしょうか。VBAPの3ch合成ではダメなような気がします。正面の4chを同じ音量で再生することになるでしょうか。いずれにしても、この場合は、専用のパンナー、すなわちレンダリング技術が必要になりそうです(図10)。

(図10)汎用のレンダラー(パンナー)の利用が難しい立体音響の再生例

以上のように、再生チャンネルフォーマットとレンダリング手法には相性のようなものがあり、チャンネルフォーマットとレンダリング手法はセットで考える必要がありそうです。

さて、スピーカー再生で音像の方向知覚を再現するためには、リスニングポイントに対して二種類の物理現象の再現が必要だろうと思っています。一つが、音響インテンシティーの再現です。音源が所望の方向かにあるといった基本的な音響物理量の再現です。これによって「音源」の方向が確定します。もう一つが、人の頭部の挿入効果です。人がリスニングポイントに頭を入れたときに、所望の方向から音が到来しているのと同じ人間EQ(HRTF・HRIR)の変化が耳元で生じることです。頭部の挿入効果が再現されない場合、特に高さ方向に関しては、「音源」方向に「音像」を知覚することができないだろうと予想できます。

例えば、1つのスピーカーだけから音源を再生するハード定位に関しては、音響インテンシティーも頭部の挿入効果も再現されるため、確実に音像が生成されるでしょう。一方、振幅パンナーでパンニングしたファンタム音像は、音響インテンシティーは再現できても頭部の挿入効果の再現が困難です。そのため、特に高さ方向に関しては、測定器では音源方向を検知できても人には音像の知覚が難しいのではないでしょうか(図11)。

以上のことを考えると、高さ方向の音像生成をハード定位以外で実現するためには、振幅パンニング以外のレンダリング手法を検討する必要があるということになります。例えば、波動方程式ベースの音場再現技術となるHOA、WFS、BoSCなどがその候補として考えられるかもしれません[12][13][14]。これらの手法は、リスナー周辺の音場を再現することで音像を生成します。

例えば、右上から到来している音を再現したい場合、振幅パンニングでは右上方向のスピーカーから音を再生することで音像を生成しようとしますが、音場再現方式では、右上から音が到来している場合に生じるリスナー周辺の音場を複数のスピーカーを使って再現することで右上方向の音像を生成しようとします(図12)。音場再現方式も、頭部の挿入効果の再現といった課題は残りますが、スピーカー間のファンタム音像が有効か無効かなどの議論からは解放されそうです。

レンダリング技術は大変重要なオーディオの立体音響技術の一つです。今後は、コンテンツ制作においては作品やチャンネルフォーマットごとにパンナーを選ぶ時代になるでしょうし(例えば[15])、エンドユーザーにとってはレンダリング性能がオーディオ機器を選ぶうえでの重要なポイントになってくるかも知れません。例えば、サラウンドバーなどは、既にそのような観点から性能を競っているオーディオ商品のように思います。

様々なレンダリング技術が制作ツールやエンドユーザーの再生機器に実装されるためには、共通フォーマットでの空間オーディオコンテンツの提供が重要な鍵となります。例えば、ADM BWFなどは、今後期待できる規格の一つかも知れません[16]。

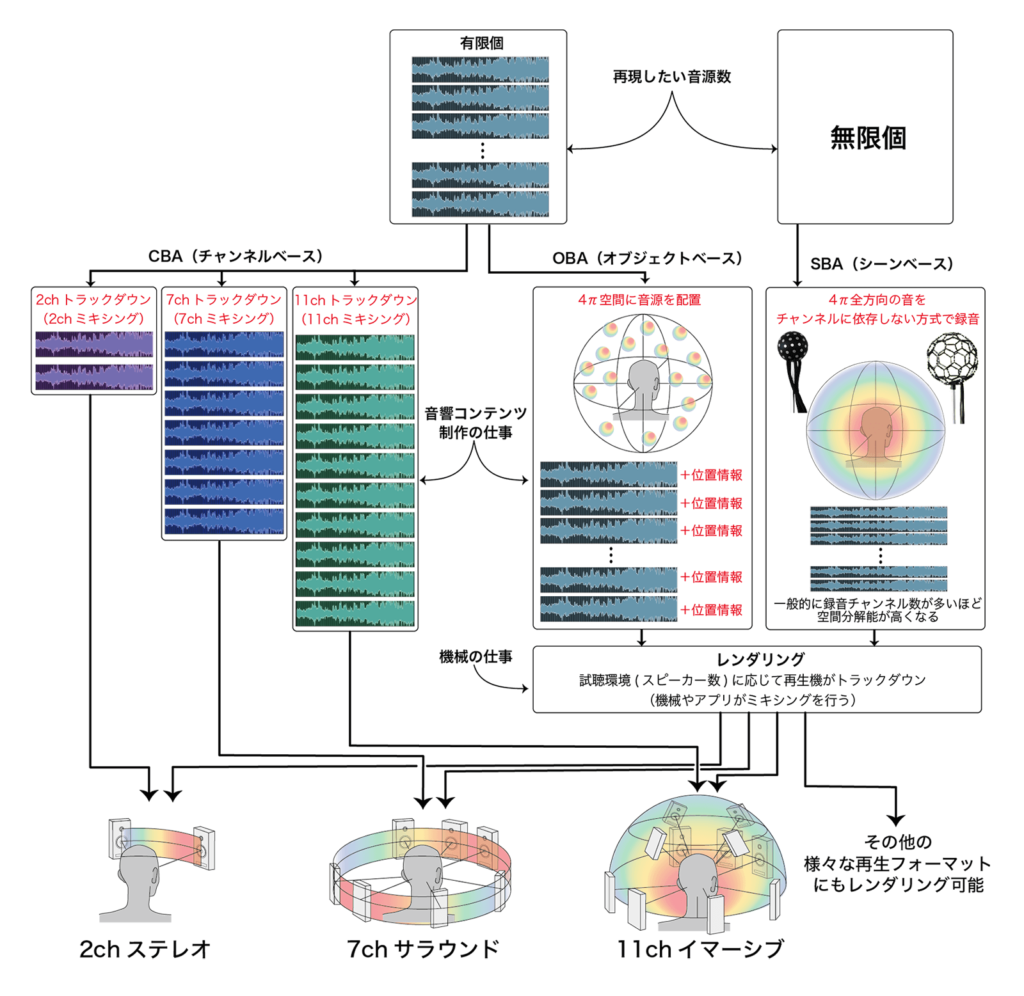

8. 究極と多様性

これまで長い間オーディオコンテンツの制作作業は、「チャンネルベース(CBA:Channel-Based Audio)」で行われてきました。先ず始めに、ターゲットとする再生環境、すなわち再生するスピーカーの数と配置を決めて、様々な音素材をスピーカーの数と同じチャンネル数までトラックダウンするといった制作スタイルです。この場合、ユーザーは制作環境と同じようにスピーカーを設置して作品を聴くことが正解ということになります。ユーザーにはなかなか高いハードルですが、制作者の再生環境とユーザーの再生環境が一致すれば、最高の音を届けることのできる究極の音響コンテンツの提供方式だといえます。

近年では、CBAだけでなくオブジェクトベース(OBA:Object-Based Audio)という手法がコンテンツ制作において取り入れられることが多くなりました。OBAでは、制作者はトラックダウン作業を行いません。制作者の仕事は、3D空間に音素材を配置する作業、すなわち音響空間の創造ということになります。ここでは、制作者の重要なテクニックであったトラックダウン作業は、スピーカーの数や配置の情報をもとに再生機が行うことになります。最終ミックスが機械まかせになるため、CBAに比べて音再現の究極性は低くなりますが、様々なユーザーの再生環境に対応できるといった多様性がOBAの強みとなります。Ambisonicsなどのシーンベース(SBA:Scene-Based Audio)と呼ばれている制作手法も、同様に人の手によるトラックダウンではなく機械のレンダリングによって作品が仕上げられる手法です(図13)。

高度な技術を有するエンジニアが制作したCBAの作品は、再生環境を整えることができれば最高の音を堪能することができます。一方、OBAやSBAは、多様性に長けた制作手法です。トラックダウンは機械が行いますが、レンダリング術の改善により今後の音質改善が図れる可能性があります。

立体音響には、究極と多様性の両方のオーディオの未来があります。

9. 立体音響とスピーカ

Speaker=話者という意味の通り、スピーカーは楽器やボーカルなど様々な音源の代弁者のように思えます。ところが、実際に音楽などをスピーカーから再生すると、音源の多くはスピーカーとスピーカーの間、すなわちスピーカーが無いところに再現されています。

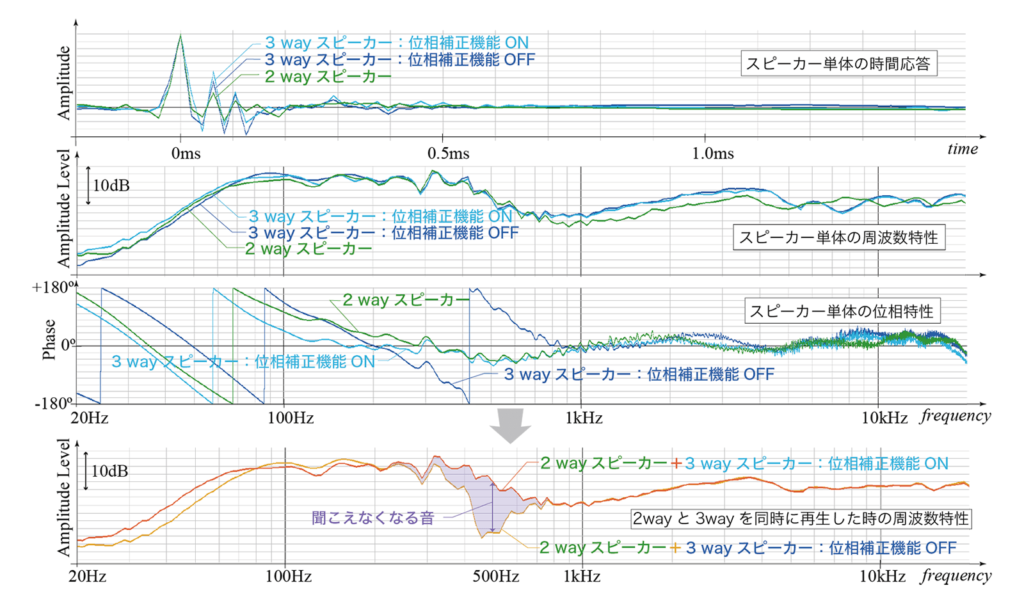

立体音響再生におけるスピーカーは、音源の再生機器というよりは音場の再現機器です。音場を再現するためには、スピーカー単体の音質のみならず、複数台を組み合わせたときの性能が重要になります。例えば、3ウェイスピーカーと2ウェイスピーカーという位相特性の異なるスピーカーの組み合わせで立体音響再生した場合、一部の帯域の音が打ち消し合ってなくなるなど、音場をうまく再現できない場合があります。

図14は、GENELEC社のスピーカーに実装されている3ウェイのモデルのクロスオーバーネットワークの位相補正機能の測定例です。位相補正機能をONにすると3ウェイのモデルと2ウェイのモデルとの位相干渉が解消されます。このような機能は、3ウェイのモデルと2ウェイのモデルを組み合わせた立体音響再生を想定しての機能です[17]。イマーシブオーディオ時代になり、スピーカー同士の相性を重視したスピーカー設計の進化は既に始まっています。

単体の性能に着目していたスピーカー選択も、今後は音場の再現に適したスピーカーが着目される時代になるのではないでしょうか。

(図14)音場再現機器としてのスピーカー性能:

異なるクロスオーバーネットワークによる位相干渉の補償機能の例(GENELEC社)

10. 4πチャンネルフリーとヘッドホン

ヘッドホンは、4πチャンネルフリー再生と相性のよい再生機器です。CBAのコンテンツをそのまま再生してしまうと頭内定位の2ch再生となってしまうヘッドホンですが、頭部伝達関数(HRTF・HRIR)を用いてバイノーラルレンダリングを施せば、全ての音源を任意の4π空間に再現することができます。

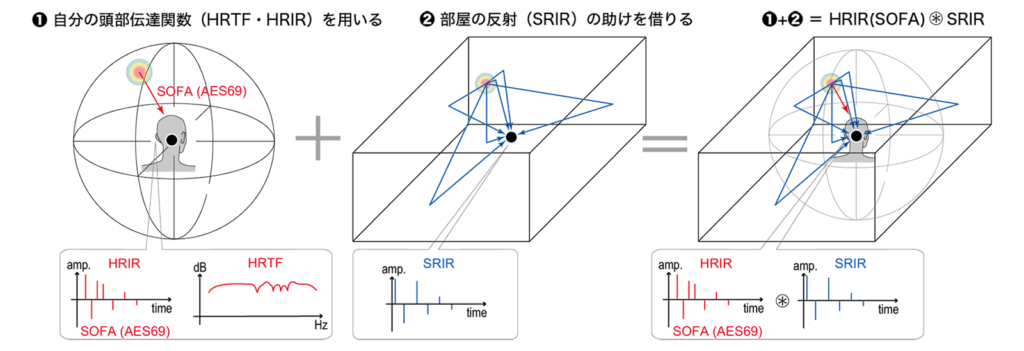

ヘッドホンによるバイノーラル再生の壁となっているのが、頭部伝達関数(HRTF・HRIR)の個人差です。耳や顔や肩の形状は人によって違いますので、自分と違う人の頭部伝達関数(HRTF・HRIR)でレンダリングしたバイノーラルサウンドでは、左右以外の音像はなかなか定位してくれません。その課題を解決するために、例えば二つの手法などが試みられています。「部屋の反射(SRIR:Spatial Room Impulse Response)の助けを借りる」と「聴衆者自身の頭部伝達関数(HRTF・HRIR)を用いる」といった二種類の手法です。

前者の「部屋の反射(SRIR)の助けを借りる」は、部屋の反射音、すなわちルームインパルス応答(SRIR)を頭部伝達関数(HRTF・HRIR)に重畳して左耳と右耳の音にエフェクトしようというものです。部屋にスピーカーが下方に置いてある場合と、上方に置いてある場合で、スピーカーから音を再生した時に聴くことになる反射音の様子は変化します。そのような部屋の反射音情報の助けをかりて音像の定位知覚を促進させ、頭部伝達関数(HRTF・HRIR)の個人差による定位の不安定さを補おうという試みです(図15)。

後者の「聴衆者自身の頭部伝達関数(HRTF・HRIR)を用いる」は、AES69の規格とともにコンテンツ制作の現場では急速に広まりました[18]。AES69の規格で記述した頭部伝達関数(HRTF・HRIR)のファイルを一般的にSOFA(Spatially Oriented Format for Acoustics)と呼びますが、現在は様々なDAWのバイノーラルレンダリング用のプラグインでSOFAファイルの利用が可能となっています。すなわち、自分のSOFAファイルを所有していれば、良好な4πチャンネルフリー再生がヘッドホンで簡単に実現できる時代です。

自分のSOFAファイルを手に入れる方法としては、専門機関に測定を依頼するといったハードルの高い方法以外にも、既に公開されている様々な人のSOFAファイルの中から自分にあったものを選択したり[19]、web上で音像定位を試聴しながら自分に合った特性のSOFAファイルをセミオーダーするなど[20]、様々な方法を選択することができます。運転免許証のような感じで、立体音響に携わる人が各自のマイSOFAを所有する日もそう遠くないかもしれません。

「部屋の反射(SRIR)の助けを借りる」と「聴衆者自身の頭部伝達関数(HRTF・HRIR)を用いる」の二種類を組み合わせると、ヘッドホン再生による4π空間の音像再現性能はとても高くなります。そのような観点からのコンテンツ制作ツールとしては、スタジオで実際に測定したSRIRと頭部伝達関数(HRTF・HRIR)のデータを使ってバイノーラルレンダリングを実現するものや、予め用意されたSRIRに自分のSOFAを重畳することでバイノーラルレンダリング実現するものなどがあり、既に制作の現場では活用されています(例えば、[21][22][23])。いわゆる、バーチャルのミキシングルームをヘッドホンで実現する技術です。

これらの商品がプロの制作品質に答えられていることからも、バイノーラルレンダリングの技術が既に実用的な段階まで来ていることが分かります。

(図15)バイノーラルレンダリング:HRIRとSRIRの重畳

11. オーディオの壁をこえて

オーディオには、究極と多様性の両方の未来が切り拓かれています。

究極のオーディオのために最新技術を投入するといった考えもある一方で、多様性のために高度な技術を投入するという未来もあると思います。人は、4πチャンネルフリーの音場で生まれて成長し一生を終えます。4π音場は、多くの人が肌で記憶している日常の音です。「鑑賞」というオーディオの壁を越えて、だれもが「体験」できる日常の音を再現できる力が4πチャンネルフリー音場には秘められていると思います。

参考文献

- [1] 中原雅考、尾本章、長友康彦、「音響インテンシティを測定・分析・可視化するための音響設計支援ツール「VSV4」の開発」、音講論,3-P-11,pp.933-936(2016.8) ↑

- [2] 中原雅考、尾本章、長友康彦、「音響インテンシティから音源情報を抽出し可視化するための手法の検討」、音講論、1-3-13、pp.869-872(2017.3) ↑

- [3] 安藤彰男、「高臨場感オーディオ技術の概要 −歴史と今後の展望−」、日本音響学会誌 78、pp.114-120(2022) ↑

- [4] 飯田一博、「音の方向知覚の手掛かりに基づいた個人化頭部伝達関数の生成 -高精度3次元音響再生の実用化に向けて-」、音講論、pp.1339-1342(2024春) ↑

- [5] イェンス・ブラウエルト、森本政之、後藤敏幸、「空間音響」、鹿島出版(1986) ↑

- [6] 飯田一博、森本政之、「空間音響学」、コロナ社(2010) ↑

- [7] 中原雅考、「【MIL STUDIO技術解説】MIL誕生に寄せて〜鑑賞から体験へ 選択から多様の未来へ〜」、ROCK ON PRO(2022) ↑

- [8] 有路昇、「ソニー「MDR-MV1」と「360VME」が拓くヘッドホンによる立体音響の未来」、JASジャーナル(2023秋) ↑

- [9] 黒沢章、 都木徹、 山口善司、「頭部伝達関数と方向別弁別能力について」、日本音響学会誌38、pp.253-260(1982) ↑

- [10] 中原雅考、「音場再現技術と高臨場感コンテンツ制作(5. 仮想音源リバーブによる音場再現とコンテンツ制作)」、日本音響学会誌 78、pp.139-142(2022) ↑

- [11] Ville Pulkki、「Virtual sound source positioning using vector base amplitude panning」、 J. Audio Eng. Soc. 45(6)、pp.456–466(1997) ↑

- [12] 岩谷幸雄、岡本拓磨、トレビーニョ・ホルへ、鈴木陽一、「球面調和解析による音場表現 −高次アンビソニックス技術の可能性−」、日本音響学会誌 67、pp.544-549(2011) ↑

- [13] 木村敏幸、「波面合成技術の研究動向」、日本音響学会誌 67、pp.538-543(2011) ↑

- [14] 伊勢史郎、「境界音場制御」、日本音響学会誌 67、pp.532-537(2011) ↑

- [15] IRCAM Spat Revolution ↑

- [16] 「Audio Definition Model」、Rec. ITU-R BS.2076(2015) ↑

- [17] 「2ウェイと3ウェイの混在システムも可能に。 – The Onesで有効になる「拡張された位相直線性」とは?」、GENELEC(2023) ↑

- [18] 「AES standard for file exchange -Spatial acoustic data file format」、AES69(2015) ↑

- [19] 渡邉貫治、坂本修一、「バイノーラル技術に資する公開頭部伝達関数データセットとその活用」、音講論、pp.1335-1336(2024春) ↑

- [20] 中村風香、飯田一博、「Parametric Notch-Peakモデルによる頭部伝達関数の個人化方策の検証」、音講論、pp.1335-1336(2024春)(千葉工大 飯田研究室 HRTF個人化生成アプリ) ↑

- [21] 沖本越、「リモートサウンド制作を可能にした 360 Virtual Mixing Environment」、音講論、pp.1335-1336(2024春) ↑

- [22] SMYTH Research ↑

- [23] APL VIRTUOSO ↑

執筆者プロフィール

- 中原雅考(なかはら まさたか)

1969年山口県生まれ。1995年 九州芸術工科大学博士前期課程修了。同年、株式会社ソナ入社。スタジオなど建築音響施設の音響設計業務に従事。現在、同社専務取締役。2005年 九州芸術工科大学博士後期課程修了。博士(芸術工学)。2006年 オンフューチャー株式会社設立。音響技術の研究開発業務に従事。現在、同社代表取締役。2009~2010年 AES日本支部長、現在同法人理事。2017~2018年 AES Governor。2013年 AES Japan Award(AES日本支部)、2021年 学会活動貢献賞(日本音響学会)などを受賞。2022年より、33年のつきあいになる1984製のSA22Cをフルレストア中。