- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2024年冬号

- 森の音響効果から生まれた「Acoustic Grove System」とは

JASジャーナル目次

2024winter

森の音響効果から生まれた

「Acoustic Grove System」とは

日本音響エンジニアリング株式会社

音空間事業本部 課長 根木健太

概要

木々に囲まれた森の中は、とても心地よい音響空間だと言われています。部屋の中のように低音域がこもらないため“抜け”が良く、中高音域は適度な響きとなって心地よい。こうした森の中の特殊な音響効果は、多くの研究者たちを魅了し、これらの解明のため様々な研究が行われていました。このような森林の音響効果から着想を得て、オーディオリスニングなどのあらゆる空間をナチュラルで心地よい音環境にすることを目指した、Acoustic Grove System(以下、AGS)をご紹介いたします。

1. はじめに

森林の中を伝搬する音は、オープンな屋外や壁に囲まれた屋内とは違う、特殊な振る舞いをすると考えられています。森林の存在による騒音低減効果や、森林内の地面と木々による吸音効果、また森林の木々によって生み出だされる残響など、森林の音環境について、古くから様々な分野の研究者たちがそれぞれのアプローチで研究が行われてきました。

この魅力的な音環境は、森林のような広大な奥行があるからこそ実現可能であって、屋内の、しかもリスニングルームやスタジオなどの小さな空間でこのような音響効果を実現するにはどうしたらよいのでしょうか。我々は、小さな閉空間特有の様々な音響的な問題を解決するために、できるだけ”滑らかでランダムな音響抵抗”をもつ壁面の実現ができないか、と考えました。

この発想から、数多くの円柱を表面から奥にいくに従って徐々に径を太くしながら配置することで、低音の抜けの良さと、癖のないナチュラルな響きをもたらすことのできる音響機構、Acoustic Grove System (AGS)が誕生しました。

2. AGSがもたらす音響効果

壁面の反射性状を差分法によるコンピューター・シミュレーションによって解析した動画を2種類見ていただきます。動画1は硬くフラットな面に音を放射した際の鏡面反射、動画2はAGSの壁に放射した際の散乱の様子を表しています。鏡面反射では、壁面から入射波面と同じようなレベルの強い単一の反射波が返っていく様子が分かります。一方のAGSでは、特定の方向に強い反射波を生じることはなく、レベルの小さな散乱波がランダムな時間遅れを伴って徐々に現れ、あらゆる方向に拡がっていく様子がわかります。

- 動画① フラットな面の反射シミュレーション

- 動画② AGSの反射シミュレーション

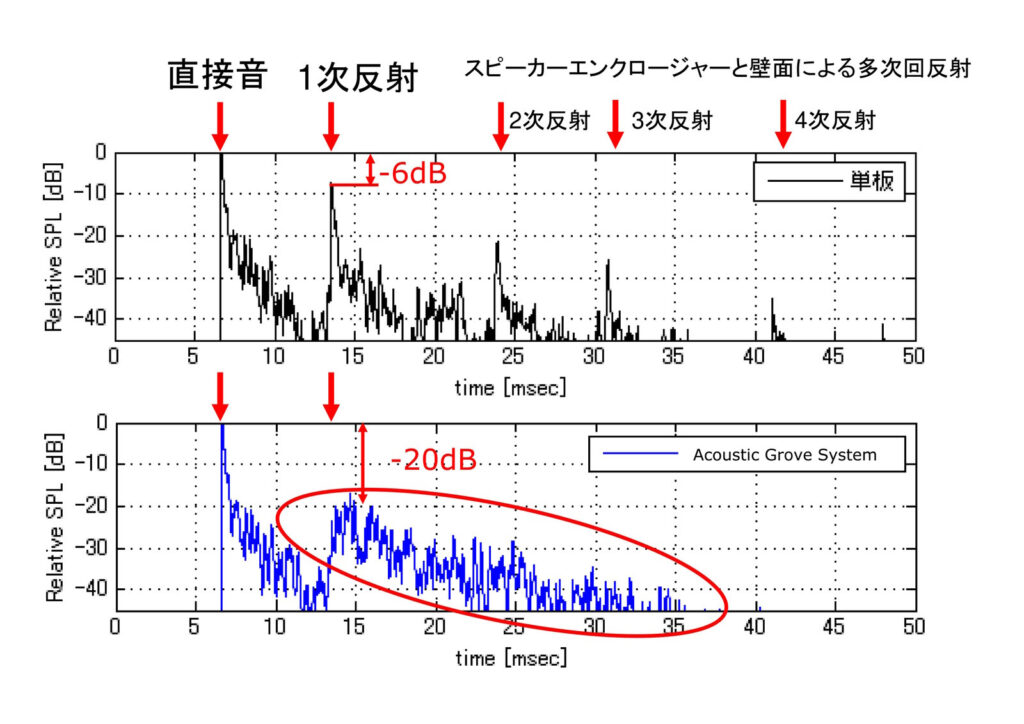

コンピューター・シミュレーションのデータを検証するために、実物のAGSにおいても反射特性を計測しました(写真①, ②)。図①は、硬くフラットな面(単板)とAGS、それぞれの実測した応答のエネルギーの時間変化を表しています。フラットな面では(図①上段)、シミュレーション同様、鏡面反射によるレベルの大きな反射音が見られます。このように直接音とのレベル差が少ない反射音は音質に悪影響を及ぼしてしまいます。

さらに、一度壁面で反射した音が、音源スピーカーのエンクロージャーとの間で、何度もフラッターエコーを発生させている様子も確認できました。わずか20cm×40cm程度のキャビネットでもこれだけ音を反射していることに驚かれるのではないでしょうか。

一方、AGSの場合(図①下段)は、レベルの強い単一の反射音は見られません。直接音に比べはるかにレベルの小さな反射音エネルギーが時間的に分散して緩やかに減衰していく様子が分かります。このような特性により、直接音のクリアさを損なうことなく、癖のないナチュラルな響きとなると考えられます。もちろんフラッターエコーも発生していません。

3. スタジオへのAGSの採用

従来のスタジオにおける室内音場設計では、2チャンネルステレオの場合、壁・天井からミキシングポイントに返る強い一次反射音の回避を主とした設計手法が取られることが主流でした。サラウンドモニター環境となると、ITU-RやTHXなどの各規格では、更に残響時間や伝送周波数特性などについての規定も加わります。これら推奨値を満足するために、リブやスリット、ディフューザーなどの設置により、吸音バランスの調整を行う設計手法が多く用いられてきました。

これらの手法では、部屋全体の統計的な吸音バランスという観点で主に面積配分し設計されます。しかし、コンサートホールと違い、スタジオなどの小規模な空間においては、それらの配置の仕方によって、音源と受音点の位置関係で反射音の特性に差が現れてきます。反射面と吸音面の組合せでは、音響的に不連続な境界を構成するため、反射音に不自然で特異な特性が生じます。これを極力回避し、あらゆる到来方向からの音波に対し、できるだけ均一な“拡散反射音”を生成し、“緩やかな”境界変化が得られるようにと、AGSは各方面のスタジオのデザインに採用されるようになりました。

4. 可搬型ルームチューニングアイテム SYLVAN / ANKH

もともとは大きな面積を壁面に埋め込んで使用することを想定していたAGSですが、そのカットモデル(のちのSYLVAN)をレコーディングスタジオに持ち込み試聴していただいたところ、1、2本室内に配置するだけでも、大きな改善効果があるという評価をいくつも頂きました。そこで、音楽製作に携わるエンジニアだけでなく、オーディオユーザーや音楽ファンまで、幅広い多くの方々にこの効果を体感していただけるように製品化したのがSYLVANやANKHシリーズです。ラインナップはいくつかありますが、径の異なる円柱が並んでいるデザインは共通で、製品を置く場所に合わせてそれぞれ円柱配置を最適化しています。

イチから専用設計のオーディオルームを構築することができれば、理想とする音環境を構築することもできるかもしれませんが、場所や予算のハードルは高いうえに、事前に完成後の音をイメージすることが難しい、という面も持ち合わせています。それに対して、既存のお部屋の状況に合わせてラインナップの中から選択ができ、実際に聴きながら効果を確認して調整できる、というのが可搬型の製品の大きなメリットです。

ANKHシリーズには音を拡散させる製品だけでなく、拡散と吸音の効果を合わせ持つハイブリットタイプの製品もラインラップしているので、様々なお部屋のお悩みやオーナーの好みに合わせてアレンジすることが可能です。

5. 演奏空間

近年ではAGSは楽器演奏される空間にも広がっています。特に、オペラやバレエの演目で登場するオーケストラピット内で活用されています。オペラやバレエ上演の場合、オーケストラはオーケストラピットと呼ばれる舞台前の2mほど掘り下げた狭い溝のような場所で演奏されるのですが、前後左右を壁に包まれ、天井が開いた細長い小部屋のような環境で発せられる楽器の音は、何度も壁の反射を繰り返すことにより本来の演奏とは違った音になってしまうという悩みを抱えている、というお話を伺いました。

AGSが導入されたコンサートホールのひとつに、兵庫県立芸術文化センターがあります。導入前には芸術監督の佐渡裕氏プロデュースのオペラ公演でデモンストレーションが行われましたが、「お互いの音がクリアに良く聞こえるので演奏がとてもしやすい」という評価を頂きました。

兵庫県立芸術文化センターAcoustic Grove System導入事例

─ オーケストラピット内におけるANKHの使用 ─

https://www.noe.co.jp/technology/47/47news5.html

また、個人の楽器練習室や、小規模なピアノサロンでもAGSは活躍しています。小さな防音室にピアノを設置すると、どうしても壁に近い位置で弾かなければならず、強い反射音の影響を受けてしまい、大きな音はつぶれて聴こえたり、弱音は聴き取りにくくなってしまいます。合わせて、そのような狭い空間から急に広いホールで演奏すると、環境や弾く感覚が違いすぎて戸惑ってしまう、というお話も伺います。

強い反射音があることで、その場所に壁や天井があると知覚されますが、AGSを壁面の前に置くことによって、強い反射音を拡散反射させ和らげ、実際の空間よりも広い空間で演奏しているような感覚を得ることができるのも、AGSの特徴のひとつです。

写真⑤ 特注AGSが使用されたピアノサロン「銘楽堂 MEIGAKUDO」

著名なミュージシャンにAGSを使っていただく機会も増えています。ギタリストの村治佳織さんや押尾コータローさんの、AGSを使用された感想を動画や文章で掲載していますので、是非ご覧ください。

村治佳織さんインタビュー動画

https://www.youtube.com/watch?v=8Hp2CoL9uzk&t=1s

押尾コータローさんインタビュー

https://www.noe.co.jp/business/architectural-acoustics/own-products/ags/special-interview-kotaro-oshio.html

6. おわりに

音の良さやニュアンスの違いをビジュアルだけで伝えるのは難しいため、本稿をご覧いただいてもAGSにどんな効果があるのか、どんな音がするのかイメージできない方もいらっしゃるかと思います。もし日本音響エンジニアリングの技術や製品に興味を持っていただけましたら、NOE Sound Laboratoryという全面AGS で囲われた我々の試聴室がございますので、是非とも愛聴盤を持ってお越しください。(弊社 HPより要予約)

みなさまのオーディオライフがますます豊かになるように、今後も技術を磨いてまいりたいと思います。今回は我々のAcoustic Grove System(AGS)を紹介する機会を頂き、誠にありがとうございました。

写真⑥ 全面にAGSが配置された試聴室「NOE Sound Laboratory」

執筆者プロフィール

- 根木健太(ねぎ けんた)

1986年、静岡県生まれ。神戸大学大学院工学研究科修了後、日東紡音響エンジニアリング㈱(現・日本音響エンジニアリング㈱)に入社。現在はAGS関連製品の設計・製作から販売まで担当し、スタジオやオーディオルームだけでなく、音楽ホールや会議室などの一般空間への拡販に携わる。趣味は写真撮影とレコード鑑賞。