- JASホーム

- JASジャーナル

- 日本オーディオ協会 創立70周年記念号

- メーカー開発者対談 ラックスマン 長妻雅一 × アキュフェーズ 猪熊隆也

JASジャーナル目次

- 日本オーディオ協会 創立70周年記念号トップ

- 創立70周年を迎えて(小川理子)

- 創立70周年記念号について(末永信一)

- ハイレゾオーディオ発展の流れ(三浦孝仁)

- メーカー開発者対談 エソテリック 加藤徹也 × マランツ 尾形好宣

- ポータブル&ワイヤレスで楽しむハイレゾ(関英木)

- 普及・多様化が進んだハイレゾ音源の世界(山之内正)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(三浦孝仁)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(加藤徹也)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(尾形好宣)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(関英木)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(山之内正)

- アナログオーディオの10年を総括する(小原由夫)

- メーカー開発者対談 テクニクス 井谷哲也 × オーディオテクニカ 小泉洋介

- メーカー開発者対談 ラックスマン 長妻雅一 × アキュフェーズ 猪熊隆也

- 「ダイレクトカッティング」キング関口台スタジオ 高橋邦明インタビュー

- 「Lacquer Master Sound」ミキサーズラボ 内沼映二インタビュー

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(小原由夫)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(井谷哲也)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(小泉洋介)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(長妻雅一)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(猪熊隆也)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(高橋邦明)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(内沼映二)

- 加速するイマーシブオーディオ(麻倉怜士)

- メーカー開発者対談 デノン 酒田恵吾 × ヤマハ 熊谷邦洋

- BS8K放送の22.2マルチチャンネル音響(島㟢砂生)

- イマーシブオーディオ制作現場最前線 Xylomania Studio 古賀健一インタビュー

- 私が思うエポックな立体音響作品10作(麻倉怜士)

- 私が思うエポックな立体音響作品10作(酒田恵吾)

- 私が思うエポックな立体音響作品10作(熊谷邦洋)

- 創立70周年記念鼎談(中島さち子/小林久/小川理子)

- 創立70周年を祝して(佐伯多門)

- 創立70周年に想う(校條亮治)

- 編集後記

- バックナンバー

日本オーディオ協会 創立70周年記念号2022autumn

『アナログ、復権の10年』

メーカー開発者対談

ラックスマン 長妻雅一 × アキュフェーズ 猪熊隆也

アナログレコードの豊かな情報を最大限に引き出すために。

フォノイコライザーアンプから考える、アナログレコード再生の増幅

アキュフェーズとラックスマン。いずれもアナログレコードの最盛期からCD時代の到来による生産の低下、昨今の劇的な復活までを間近で見つめ、実直なモノづくりで支え続けてきた、国産ハイファイオーディオブランドの老舗である。ここでは両ブランドのフォノイコライザーアンプへの取り組みを通じて、アナログレコード再生や技術の進化を増幅の面から考える。お越しいただいたのは、アキュフェーズ株式会社取締役 第二技術部長の猪熊隆也氏とラックスマン株式会社取締役開発部部長の長妻雅一氏のおふたり。それぞれの取り組みの違いが明らかになることで、アナログレコード再生の奥深さが浮き彫りとなる。

――ここではアキュフェーズの猪熊さんとラックスマンの長妻さんをお招きし、アナログ技術の進化について「増幅」の面から考えてみたいと思います。両ブランドはいずれもブームに左右されることなく、長きにわたってフォノイコライザーアンプを製造されておりますが、この10年前後で話題となった製品を振り返ってみますと、まずアキュフェーズでは2008年に単体モデルのC-27が発売されています。国内メーカーによる本格的な単体フォノイコライザーアンプということで、大きな注目を集めました。

猪熊隆也さん(以下、猪熊):

CDが登場した1982年以降、アナログレコードの生産量は減少の一途をたどりましたが、完全に消滅することはありませんでした。確かにCDは便利ではあるけれども、なぜかアナログレコードのほうが心にグッと迫るものがある。そう感じるオーディオ愛好家の方が、少なからずいらっしゃったんです。ですから私どもアキュフェーズも、主にプリアンプなどへの内蔵、またはオプションボードという形で、フォノイコライザーアンプの生産を続けてきました。

そんななか、2008年12月にフォノイコライザーアンプの単体モデルとして発売したのがC-27です。そのタイミングで単体モデルを発売したのは、同時期に開発していたプリアンプのC-3800とペアで使っていただける、本格的なフォノイコライザーアンプをご提供したかったからです(編註:C-3800の登場は2010年)。独自のボリュウムコントロール技術を発展させた「Balanced AAVA(Accuphase Analog Vari-gain Amplifier)」などを新規開発して搭載したことにより、C-3800の内部にフォノイコライザーのボードを内蔵するための物理的なスペースを確保できなかったことも理由としてあります。しかしそれ以上に、当社プリアンプの最上位モデルであるC-3800と組み合わせるフォノイコライザーとなると、やはり単体モデルとして仕上げるべきだろうと。また、この時期あたりから「もう一度本格的にアナログレコード再生を楽しみたい」というベテランユーザーの声を頻繁に聞くようになったことも、理由として大きかったですね。けっして安価な製品ではありませんが、反響は想像以上に大きく、「この内容でこの値段なら安いと思う」と言ってくださるユーザーも少なくありませんでした。

――そもそもフォノイコライザーアンプを単体コンポーネントにするメリットはどこにあるのでしょうか?

猪熊:これはフォノイコライザーアンプに限らず、あらゆるオーディオコンポーネントにも言えることですが、いかにノイズを軽減するかが高音質のカギです。電源を個別に実装できる単体コンポーネントであれば、電源部から流入するノイズをある程度抑制することができます。ただし、オプションボード化することにもメリットはあり、ケーブル類の引き回しを最小限に抑えることができる。必ずしも単体フォノイコライザーのほうがプリアンプ内蔵より音がいいとは限りません。何ごともバランスの見極めが重要です。

今を遡ること14年前の、2008年にアキュフェーズ初の単体フォノイコライザーアンプとして登場したのが、C-27。2010年に発売した同社の最高峰コントロールアンプC-3800の開発にタイミングをあわせての開発だったそうだ-

アキュフェーズでは伝統的にコントロール/プリメインアンプにフォノイコライザーを組み込んでおり、創業以来脈々と築き上げてきた技術が蓄積されている。現在は単体機のほか、オプションボードが追加できるスロットが用意されている。写真はC-2900/C-2450用のフォノユニットAD-2900

――いっぽう、ラックスマンでも同じ2008年にE-200が発売されるなど、コンスタントにフォノイコライザーアンプを発売されていますが、私たちオーディオファンを驚かせたのは、2011年に発売されたアナログプレーヤーのPD-171です。ラックスマンとしては、実に28年ぶりのアナログプレーヤーであり、奇しくもアナログレコードの再ブームともリンクして高い支持を得ました。フォノイコライザーから少し話が逸れますが、このPD-171はどんな経緯で企画されたのでしょうか?

長妻雅一さん(以下、長妻):

私どもラックスマンは、1983年のPD-350を最後にアナログプレーヤーの生産を止めておりましたが、2009年前後から社内で再開発の検討がされるようになりました。すでに担当者もリタイアし、社内にアナログプレーヤーのノウハウを持つ者がいなかったため、まずはエンジニア探し、パーツメーカー探しから始めました。パーツで最後まで苦心したのは、意外にもダストカバーでした。そういう状況のなか、なんとか製造の目処が立ち、プレスリリースを打ったのが2011年3月11日。東日本大震災の当日でした。震災によりパーツの金型が紛失するなどのトラブルに見舞われましたが、何とか4月に発売することができまして。その意味でも私どもにとって忘れられない製品になりました。震災直後の「音楽なんて聴いている場合ではない」という雰囲気から、次第に「それでも音楽が聴きたい」という声が上がり始めた時期と重なり、多くの方から好意的な反応をいただき、励みになりましたね。

猪熊:こなれた価格帯でありながら、ベテランのユーザーにもしっかり届くモノづくりをされていたので、われわれもPD-171が発売された時は驚きました。また、ちょうど世間的にもアナログレコードの魅力が再発見され始めている時期でしたので、市場の動向もよく見ておられるなと。

長妻:ありがとうございます。フォノイコライザーについてお話しすると、実はラックスマンも2008年あたりに高級ラインの新製品を計画していたんです。コンセプトから回路図までほぼでき上がっていたのですが、その時点ではさまざまな意味で時期尚早という判断が社内でなされ、発売には至りませんでした。ですから同時期にアキュフェーズがC-27を世に送り出したことは、同業者としては頼もしくもあり、悔しくもありました。いま思えば、時代を先取りされていたんだなと思います。

2011年にラックスマンから発売されたベルトドライブ式アナログプレーヤーPD-171。同社として28年ぶりのアナログプレーヤーとして登場、高い人気を誇った。32ビットマイコン制御のモーター駆動部や、アルミニウムブロックから削り出された重量級プラッター、高感度トーンアームなど入念な設計が施されていた

PD171に好みのトーンアームを組み合わせたい。そんな声から開発されたのが、2013年デビューしたアームレスプレーヤーPD-171AL。さまざまなアームベースが用意されただけでなく、モーターや駆動回路、軸受けなどをブラッシュアップ。さらなる進化が図られた

――最近の両社のフォノイコライザーアンプについても教えてください。アキュフェーズでは、先ほどお話に出たC-27の後継機にあたるC-47が2020年に発売されましたが、こちらは入力から出力までフルバランスで構成されています。開発においては、どんなところに注力されましたか?

猪熊:やはり雑音の低減が第一です。ブランドとしてバランス構成を推進している理由も、その一点に尽きます。アキュフェーズの歴史は、雑音との戦いの歴史と言い換えてもいいでしょう。トランジスター素子を使って低雑音のアンプを作ることを創業当時から使命としてきました。悩ましいのはトランジスターの選択肢が減っていることです。コロナ以降は世界的な品薄で各分野のメーカーが悲鳴を上げていますが、なかでもオーディオ製品のための高性能トランジスターとなると本当に数が限られてきています。しかし広い目で見てみると、室内灯の電源などに使われるトランジスターは、こと雑音に関して言えばかなりの低雑音設計です。従来のオーディオのセオリーからすると選択肢に入らないようなパーツに目を向けることで、活路が開かれることがあるんですね。加えてわれわれには50年のノウハウの蓄積があります。パーツに依存することなく、自分たちの目指す音をかなりのレベルまで具現化できるようになっている自負があります。

フルバランス構成のアンプを数々リリースしてきたアキュフェーズとして初めて、MCバランス入力に対応したフォノイコライザーアンプC-47。2020年に登場。MCカートリッジの昇圧回路は、同社では伝統的にヘッドアンプ方式を採用しており、本機でも同様の設計となる

C-47の内部。電源トランスからヘッドアンプ、イコライザー回路まで、徹底した左右分離構造を採用。入念なシールド構造とあわせて低雑音設計が隅々まで施されている

――対してラックスマンから2015年に発売されたEQ-500は、全段真空管式の無帰還CR型増幅回路を採用した、実に趣味性の高い製品となっています。

長妻:この製品は、当時の代表だった土井(前代表取締役社長の土井和幸氏)の肝入りで開発がスタートしました。土井自身がかなり具体的な構造を考案し、実際に試作モデルを製作し、私ども開発部にも毎日のように新たなアイデアが伝えられました。土井自身が筋金入りのオーディオファイルですから、「せっかく出すならマニアに喜ばれるものを」という気持ちが強かったのだと思います。開発には2年ほどかかりました。開発部としても当初は手探り状態でしたが、いわゆるハイファイオーディオ的なものではなく、このEQ-500にしか表現できない世界を目指すことで、PD-171と同じように多くの方から好意的な評価をいただきました。

ラックスマンのEQ-500フォノイコライザーアンプ。全段真空管式でありながら、負荷容量切り替え、負荷インピーダンス可変の基本機能に加えて、消磁機能/ゲイン切り替え、アンバランス/バランス切り替え、モノーラル、ローカット、ハイカットなど超多機能を実現した極めて趣味性の高いモデルだ

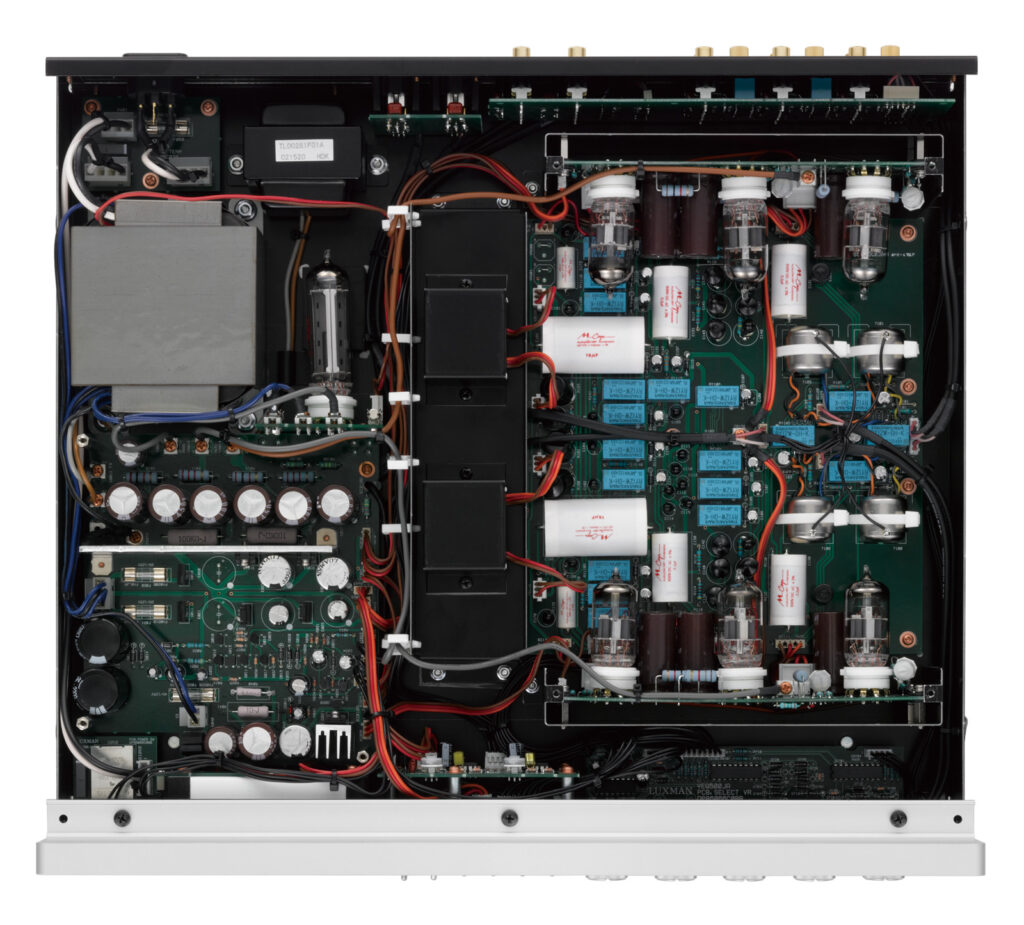

EQ-500の内部。多機能でありながら、低ノイズも両立。ワイヤリングや真空管の固定方法など、真空管アンプの設計のエキスパートならではの美しい内部構造といえよう。MCカートリッジの昇圧にはスーパーマロイ型のトランスを採用。左右および2段階のゲインを独立させた4基のトランスを搭載

――今日は、そのアキュフェーズC-47とラックスマンEQ-500をステレオサウンド社内の試聴室の常設コンポーネントなどと組み合わせ、猪熊さんと長妻さんにお持ちいただいたアナログレコードを聴いてみました。クラシック音楽からポピュラー音楽までいろいろ聴いていただきましたが、いかがでしたか?

長妻:普段よく聴く自社の試聴室とは環境もシステムも違いますが、EQ-500らしい音のほぐれ方はここでもしっかり聴くことができました。C-47については、情報量が多くてS/Nがよく、ハイファイオーディオ最先端の音だと感じました。かっちりした鳴り方に、バランス構成の特徴もよく表れていたと思います。EQ-500とはまるで個性の異なる音ですが「なるほど」と納得させられるような鳴り方。素直に「さすがアキュフェーズさんだな」と感銘を受けました。

猪熊:EQ-500は、とにかく上質でしなやかなアナログサウンドを聴かせてくれました。ピアノの音色など、アキュフェーズの製品では聴けない、ゆったりとした表現です。オーディオ的ではあるのですが、細かいところを気にさせない、包容力の高い鳴り方だと思います。C-47については、ほぼ意図した通りの音を聴くことができました。楽曲の抑揚がよく表現され、ディテイルの再現力も高い。長妻さんがおっしゃるように、自社の試聴室で聴く音とは異なりますが、製品の特徴がよく出ていたので安心しました。

ステレオサウンド社内の試聴室でおふたりにお持ちいただいたレコードを再生した。フォノイコライザーアンプとプリメインアンプは、アキュフェーズとラックスマンの2系統を切り替えながら再生している

アキュフェーズのE-5000プリメインアンプ(上)とC-47フォノイコライザーアンプ(下)

ラックスマンのL-507Zプリメインアンプ(上)とEQ-500フォノイコライザーアンプ(下)

そのほかの試聴機器は次の通り。テクニクスのアナログプレーヤーSL-1000R、デノンのMCカートリッジDL-103R、モニターオーディオのスピーカーシステムPL300II

――最後に、昨今のアナログレコードの盛り上がりについての所感や、今後の自社の展望などを教えてください。

猪熊:CDの登場によって一度はニーズが落ち込んだアナログレコードが、なぜ現在これほど盛り上がっているのか。理由はいろいろあると思います。世代によっても違うでしょう。CDさえ知らない若い世代の方にとっては、形あるメディアであることが新鮮に映るでしょうし、単純にジャケットが大きいことも魅力だと思います。私は学生時代にアナログレコードをリアルタイムで買い求めた最後の世代ですから、再生にまつわる一連の所作や音が「刷り込み」として身体に染みついていますが、同じレコードをかけても、当時聴いていた音と今日聴いた音はまったく違う。それがアナログレコード最大の魅力だと思うんです。

レコード(=記録)という名前の通り、盤には想像以上に豊かな情報が刻まれています。聴くたびに新しい発見がありますから。先達の技術力の高さが結集されたメディアとして今後も聴き継がれてほしいですね。アキュフェーズとしても、オーディオというかけがえのない趣味を最大限に楽しんでいただけるよう、進化を続けていきたいと思います。冷静に考えれば、この時代に大きなA級アンプを世に出すことは時代に逆行している。でも、それでしか得られない感動があることを伝え続けていきたいです。

長妻:ラックスマンは、アンプやフォノイコライザーだけでなく、アナログプレーヤーも引き続きお届けしていきます。直近では新製品を2機種発売する予定です。猪熊さんがおっしゃったように、アナログレコードに刻まれた情報はとても豊かです。同じレコードでも時代によって、再生機器によって、まるで違う音を聴くことができます。そして、細かく手をかけてやれば必ず音に変化が生じるし、音質を高めていくことができる。オーディオの最大の魅力はそこにあると思います。

最初にPD-171についてお話しした際に触れたように、私どもは“3.11”を通じて「音楽にできること」「オーディオにできること」を見つめ直す機会を与えられました。どんなに辛い思いをしても、音楽がその心を癒してくれる。音楽があるから明日に希望が持てる。そう考えている音楽ファン、オーディオファイルがいかに多いかを知りました。あの時の気持ちを忘れず、今後も心に迫る音をご提供していきたいと思います。

――いいお話を聞くことができました。本日はありがとうございました。

日本を代表するオーディオメーカー2社の逸品で試聴対談を行なった。設計思想や製品のコンセプトは違えど、いずれも素晴らしいアナログレコード再生の世界が体験できる見事な製品が揃った格好だ