- JASホーム

- JASジャーナル

- 日本オーディオ協会 創立70周年記念号

- メーカー開発者対談 テクニクス 井谷哲也 × オーディオテクニカ 小泉洋介

JASジャーナル目次

- 日本オーディオ協会 創立70周年記念号トップ

- 創立70周年を迎えて(小川理子)

- 創立70周年記念号について(末永信一)

- ハイレゾオーディオ発展の流れ(三浦孝仁)

- メーカー開発者対談 エソテリック 加藤徹也 × マランツ 尾形好宣

- ポータブル&ワイヤレスで楽しむハイレゾ(関英木)

- 普及・多様化が進んだハイレゾ音源の世界(山之内正)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(三浦孝仁)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(加藤徹也)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(尾形好宣)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(関英木)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(山之内正)

- アナログオーディオの10年を総括する(小原由夫)

- メーカー開発者対談 テクニクス 井谷哲也 × オーディオテクニカ 小泉洋介

- メーカー開発者対談 ラックスマン 長妻雅一 × アキュフェーズ 猪熊隆也

- 「ダイレクトカッティング」キング関口台スタジオ 高橋邦明インタビュー

- 「Lacquer Master Sound」ミキサーズラボ 内沼映二インタビュー

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(小原由夫)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(井谷哲也)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(小泉洋介)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(長妻雅一)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(猪熊隆也)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(高橋邦明)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(内沼映二)

- 加速するイマーシブオーディオ(麻倉怜士)

- メーカー開発者対談 デノン 酒田恵吾 × ヤマハ 熊谷邦洋

- BS8K放送の22.2マルチチャンネル音響(島㟢砂生)

- イマーシブオーディオ制作現場最前線 Xylomania Studio 古賀健一インタビュー

- 私が思うエポックな立体音響作品10作(麻倉怜士)

- 私が思うエポックな立体音響作品10作(酒田恵吾)

- 私が思うエポックな立体音響作品10作(熊谷邦洋)

- 創立70周年記念鼎談(中島さち子/小林久/小川理子)

- 創立70周年を祝して(佐伯多門)

- 創立70周年に想う(校條亮治)

- 編集後記

- バックナンバー

日本オーディオ協会 創立70周年記念号2022autumn

『アナログ、復権の10年』

メーカー開発者対談

テクニクス 井谷哲也 ×オーディオテクニカ 小泉洋介

「ブーム」から「定着」へとシフトした現在。

アナログレコード再生を牽引してきた老舗ブランドにできることとは?

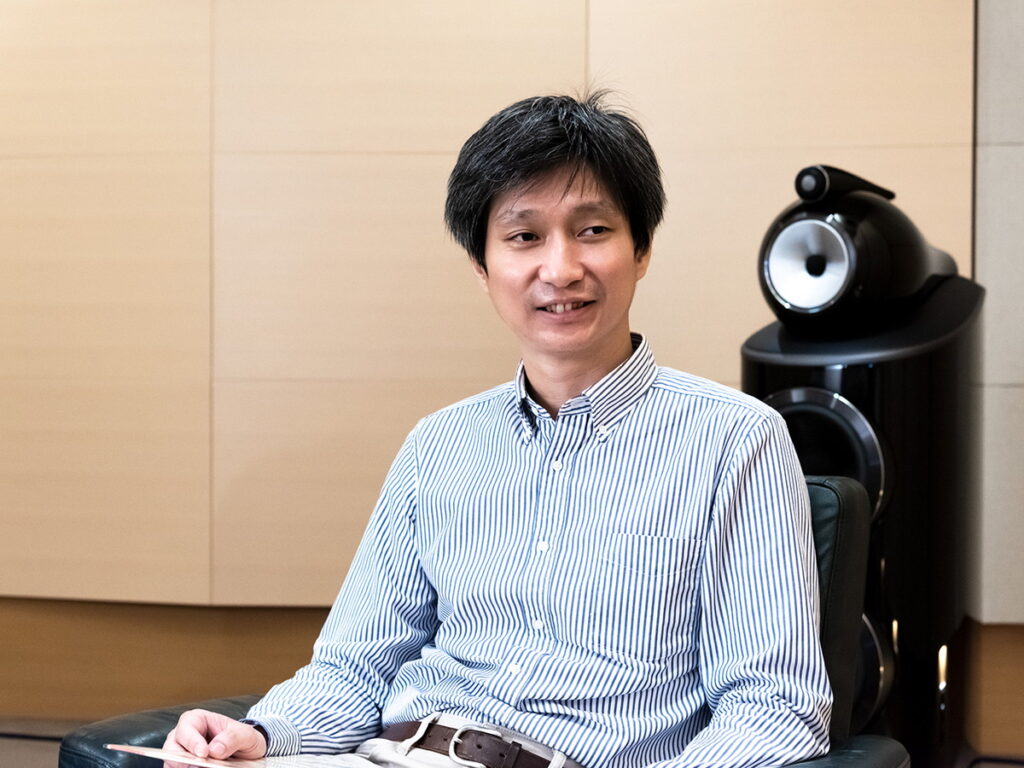

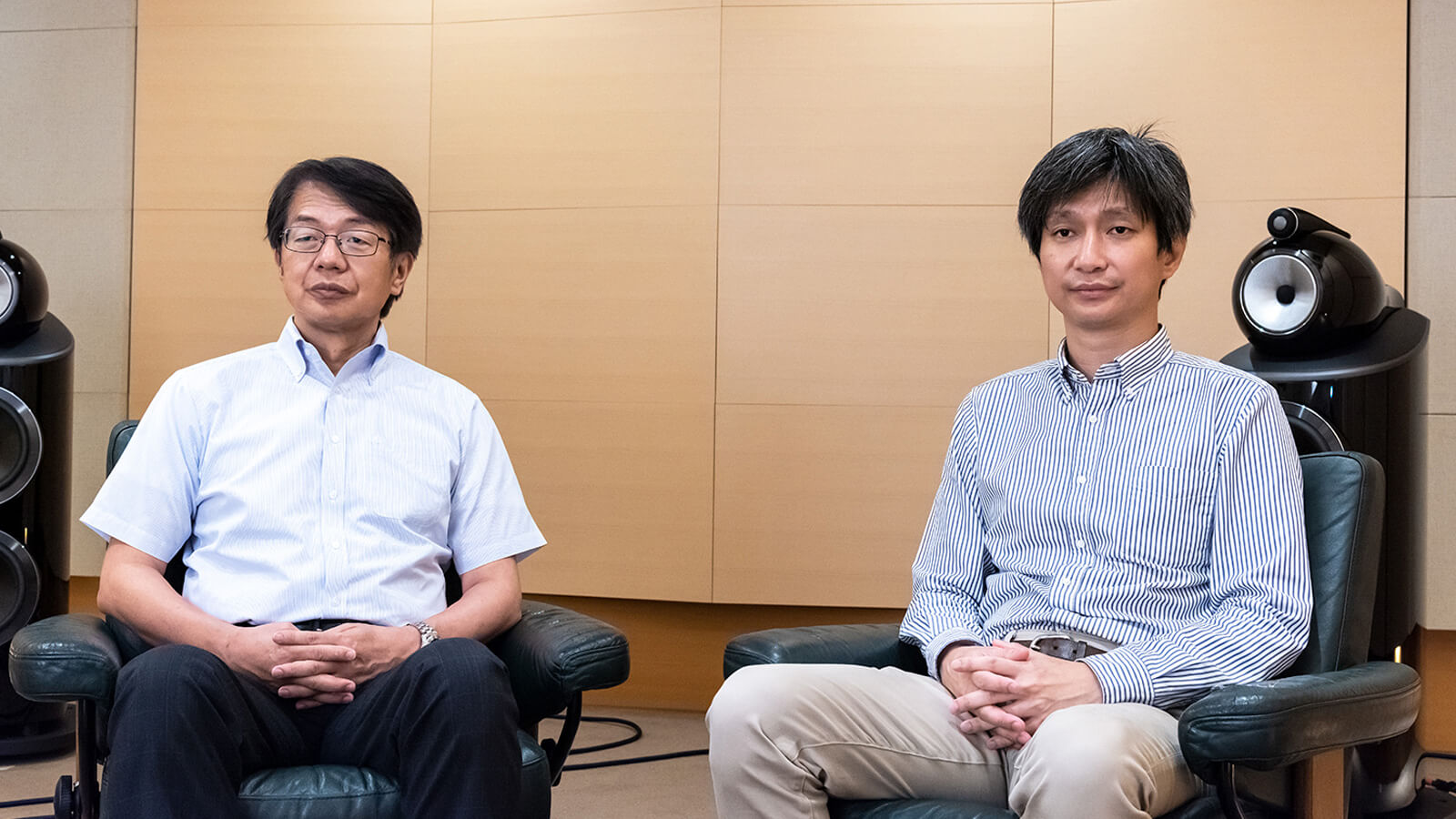

この10年ほどの間に市場を大きく伸ばし、ブームと呼ばれる盛り上がりを見せたアナログレコード。すでにブームの時期は過ぎ、多くの音楽ファン/オーディオファンの選択肢のひとつとして完全に定着した観がある。ここではパナソニック株式会社テクニクスブランド事業推進室CTO/チーフエンジニアの井谷哲也氏と、株式会社オーディオテクニカ商品開発部ホームリスニング開発課マネージャーの小泉洋介氏をステレオサウンド社内常設の試聴室にお招きし、アナログレコードの復活を背景に両ブランドが発売したエポックメイキングな製品を組み合わせ、その音を聴きながら今後の展望などをうかがった。

――まずテクニクスの井谷さんより、テクニクスそしてアナログプレーヤーの復活に至るまでの経緯をお話しいただければと思います。

井谷哲也さん(以下、井谷):

私どもは2014年のIFA(編註:ドイツ・ベルリンで開催されるコンシューマー向けエレクトロニクスショー)にてテクニクスブランドの復活を宣言いたしましたが、その時点では製品ラインナップにアナログプレーヤーは含まれていませんでした。理由は簡単で、シンプルに「できないだろう」と思っていたんです。主力製品だったSL-1200は生産を停止して数年が経過しておりましたし、プロジェクト最年長の私ですらアナログプレーヤーの開発、事業に携わった経験がありません。エンジニアもすでにリタイアし、紛失してしまった金型もありました。

しかし、復活宣言の直後より「テクニクスは、なぜターンテーブルを、SL-1200をやらないんだ?」という声が世界中から寄せられました。それは私たちの予想をはるかに超える数で、なかには「どれだけSL-1200が愛されているかを知ってほしい」と、世界のさまざまなウェブサイトに掲載された記事をプリントアウトした紙の束とともに嘆願書を送ってくる方までいらして。これは何とか、アナログプレーヤーを出せるようにしなければと、1年ほど研究を重ね、翌2015年にSL-1200シリーズの開発を発表しました。

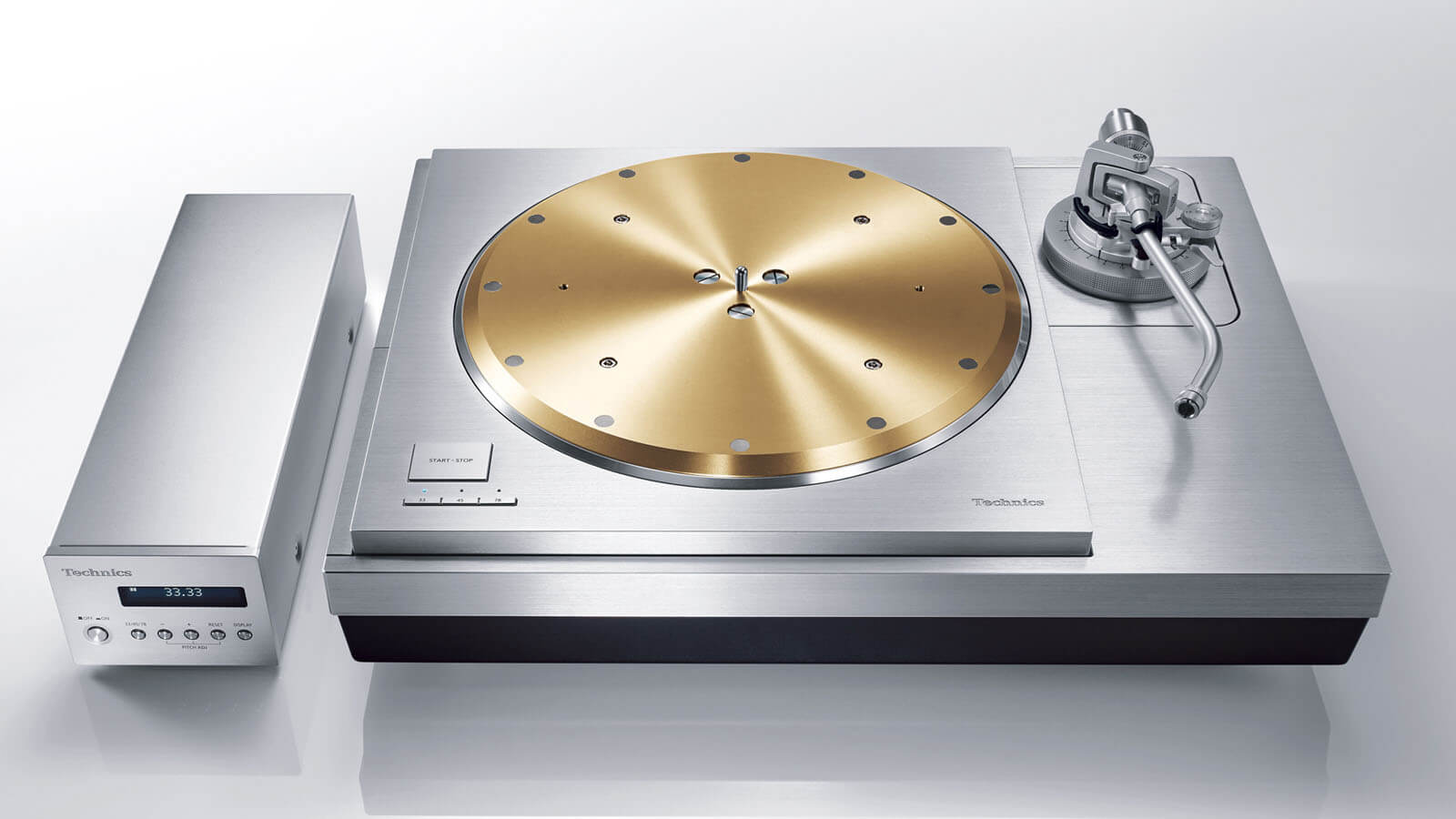

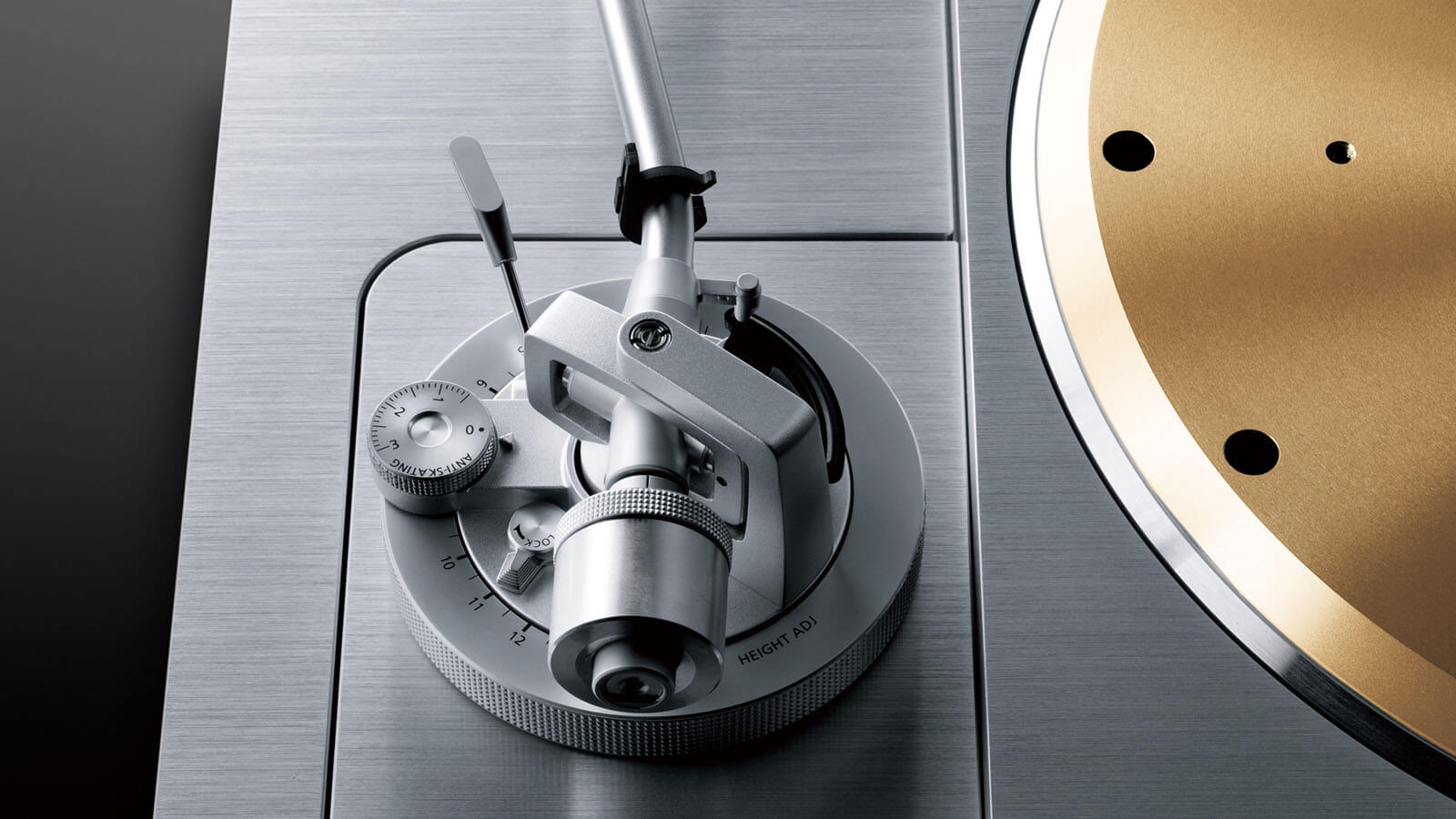

――SL-1200シリーズは、2016年に世界限定1200台のSL-1200GAE-Sと通常モデルのSL-1200G、2017年にスタンダードモデルのSL-1200GR、2019年にSL-1200MK7、そして2022年にSL-1200シリーズの50周年記念モデルとしてSL-1200GAE-Kと7色展開のSL-1200M7Lが発売されています。これらはテクニクスブランドにおいてミドルクラスにあたる「Grand Class」の製品で、それ以外にもエントリークラスにあたる「Premium Class」の製品としてSL-1500C、ハイエンドクラスにあたる「Reference Class」の製品としてSL-1000Rが2018年に発売されています。とりわけSL-1000Rは、SL-1200シリーズとは一線を画す高級アナログプレーヤーとして話題になりました。

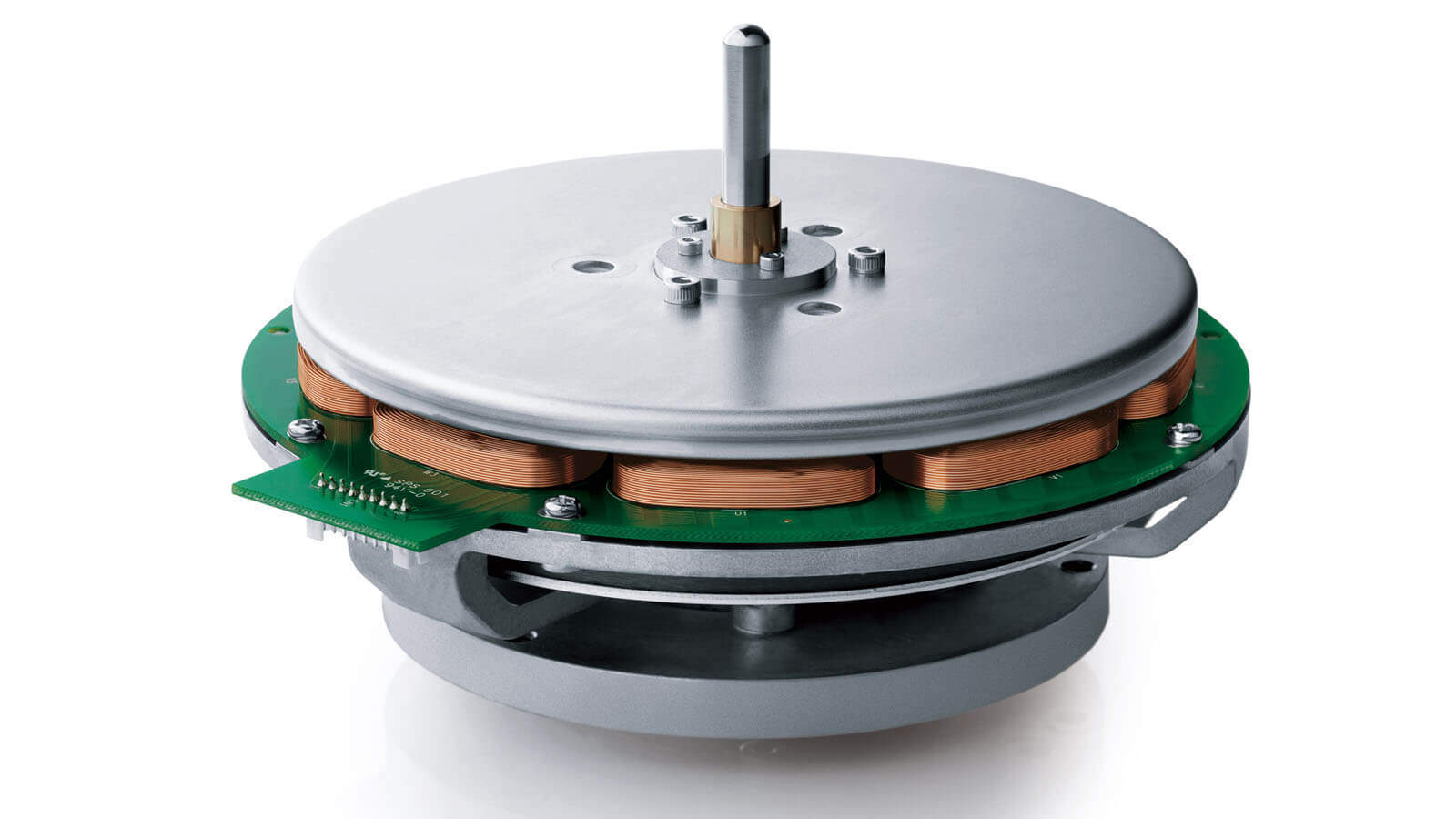

井谷:幸運にも、すでにリタイアしていたアナログプレーヤー担当のOB数名に協力を仰ぐことができたんです。彼らのトーンアームやモーターについての豊富な知見のおかげで、何とかモノになったというのが当時の私の正直な気持ちでした。特にモーターは、SP-10Rのルーツと言えるSP-10MK2のモーター設計者が製造工程まで面倒をみてくれました。SL-1000Rにつきましては、テクニクス復活後4機種目のアナログプレーヤーということもあり、ある程度のノウハウが蓄積されたところで取り組めたのが大きいですね。

SPシリーズは1982年のSP-10MK3を最後に進化が途切れていたのですが、金属の切削精度などは当時よりも現代のほうが格段に優れていますから、それらの技術を用いれば先代の実力を凌駕する製品が作れるだろうと確信していました。

-

2018年に発売されたテクニクスのフラッグシップ・アナログプレーヤーSL-1000R。1970年に世界初のダイレクトドライブ方式のアナログプレーヤーを開発したテクニクス。その栄光の歴史の系譜に連なる最新・最高の一体型プレーヤーシステムだ -

SL-1000Rのまさに心臓部にあたるのが、この「コアレスダイレクトドライブモーター」だ。12極のコイル9個ずつ両面に60度ずつずらして配置して、微小振動を相殺させ、極限までの安定回転を実現している。ワウフラッター(回転のゆらぎ)は測定限界の、なんと0.015%

――続いてオーディオテクニカの小泉さんにおうかがいします。テクニクスがSL-1200シリーズを復活させた2016年、オーディオテクニカでは「エクセレンス」シリーズにラインナップされるMCカートリッジのハイエンドモデル、AT-ART1000が発売されました。こちらもオーディオファイルを中心に大きなインパクトを与える製品となりましたが、発売に至った経緯を教えてください。

小泉洋介さん(以下、小泉):

AT-ART1000は、リタイアを目前に控えた先輩エンジニアが30年近く温めていたアイデアを具現化したものです。過去に何度か試作も行なっていたようで、私から「もう一度トライしましょう」と声をかけました。私がオーディオテクニカに入社したのは2002年で、この仕事を始めてちょうど20年になりますが、2016年前後は奇しくもアナログレコード復活の機運が高まっていた時期でした。そういう時期にAT-ART1000のような製品を発売できたのはとても幸運だったと思います。

――AT-ART1000の特徴を簡単に教えてください。

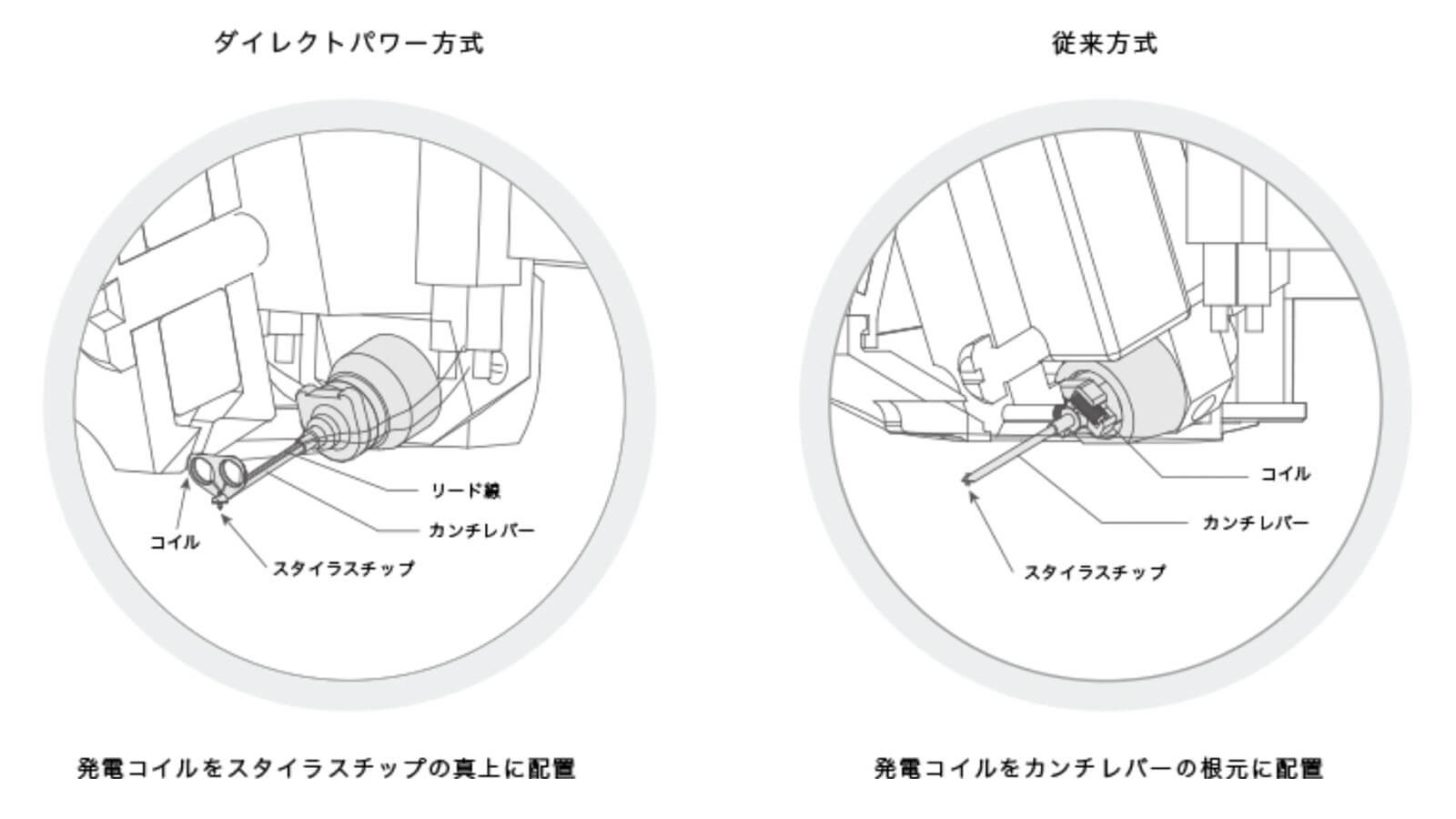

小泉:通常、カートリッジのカンチレバー先端には、スタイラスチップと呼ばれるダイヤモンドの針が取り付けられています。このスタイラスチップがアナログレコードの音溝から振動をピックアップし、それがカンチレバーを伝わってMC型ならコイル、MM型ならマグネットにより発電して電気信号になり、さらにフォノイコライザーやパワーアンプで増幅されて音楽になるわけです。AT-ART1000の発想はとてもシンプルで、発電コイルを従来のようにカンチレバーの根元に配置するのではなく、スタイラスチップの真上に配置することで、よりダイレクトな電気信号を得ることを図っています。

一部のブランドには、同様の発想をカンチレバーレスのカートリッジとして製品化したケースがありますが、これらは構造上きわめてシビアな再生環境が求められるため、ユーザビリティという点で課題が残ります。こうしたカンチレバーレスの音質的メリットとユーザビリティの両立を目指したのが、このAT-ART1000です。

-

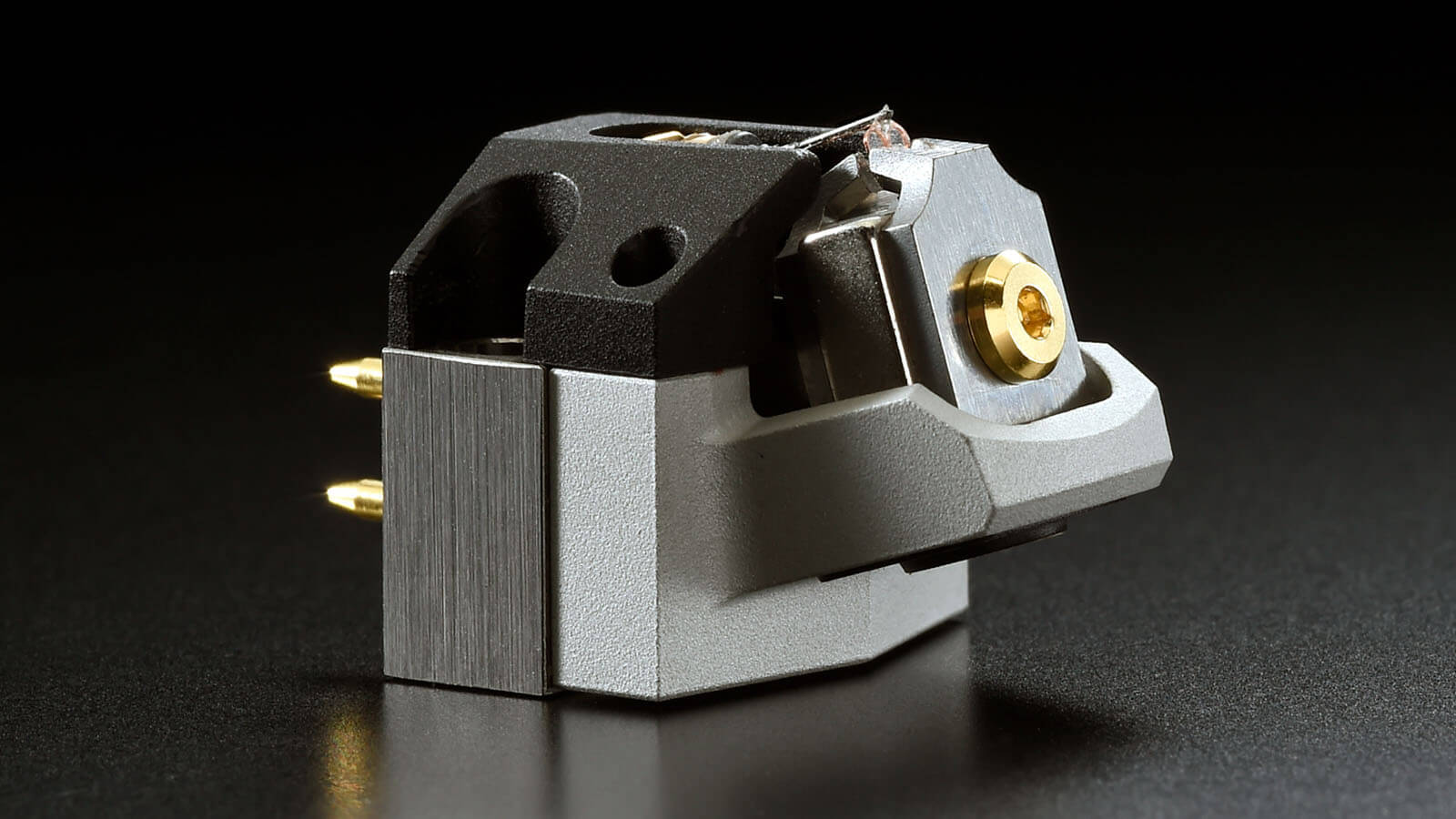

オーディオテクニカの旗艦MCカートリッジAT-ART1000。1962年に発売された同社初のフォノカートリッジAT-1以来のカートリッジ製造の技術、知識、ノウハウをフルに投入し、2016年7月に市販された -

AT-ART1000は、発電コイルをスタイラス真上に配置した「ダイレクトパワー方式」を採用。レコードの音溝をトレースする針先にダイレクトにコイルが位置することで、カンチレバーを介することに起因する音質への影響を徹底的に排除ししている

――今日はステレオサウンド社内に常設された試聴室のリファレンスシステムにテクニクスSL-1000RとオーディオテクニカAT-ART1000を組み合わせて、さまざまなアナログレコードを聴いてみました。井谷さんにはメロディ・ガルドーと尾崎亜美のLP、小泉さんには竹内まりやのシングル「もう一度」とベルグルンド指揮ヘルシンキ・フィルによるシベリウス交響曲第4番のDMM(Direct Metal Mastering)盤をお持ちいただき再生しましたが、いかがですか?

井谷:メロディ・ガルドーの2021年作『Entre eux deux』のA面1曲目「This Foolish Heart Could Love You」という曲は、私にとってはピアノが最大の聴きどころなのですが、いい感じの余韻を聴かせてくれたと思います。尾崎亜美の『SHADY』はこれが1976年にリリースされたデビュー作で、学生時分に買った盤そのものを持参しました。今日再生したのは彼女の初シングルの「瞑想」。この曲は、バックが松任谷正隆がピアノで、ドラムスが林立夫、ギターは松原正樹と、豪華なメンバーなんですが、それを今日は実に立体的でホログラフィックに再生してくれました。アナログレコードに刻まれた音溝は購入した当時と変わりませんが、オーディオ機器は進化している部分が多いので、「こんな音が入っていたのか」という新たな気づきが多いですね。それもアナログレコードとオーディオの魅力だと思います。

小泉:聴いていて何度もハッとさせられる瞬間がありました。特に井谷さんにお持ちいただいたメロディ・ガルドーのピアノや声の美しさには驚きましたね。この試聴室そのものとシステム全体のクオリティが非常に高いこともあるのでしょうが、AT-ART1000の持ち味、設計の狙いであった応答の速さや空間表現の高さもよく引き出されていたと思います。

井谷:SL-1000Rについて言えば、ダイレクトドライブ方式の特徴がよく出ていたと思います。先ほど触れたピアノの余韻は、いいシステムでないとうまく表現されないですから。SL-1000Rのもうひとつの持ち味である重心の低さもしっかり出ていたので、とても楽しく聴くことができました。

-

井谷さんが再生されたレコード。メロディ・ガルドー『Entre eux deux』(左)、尾崎亜美『SHADY』(右) -

小泉さんが再生したレコード。竹内まりや「もう一度」のシングル盤(左)、パーヴォ・ベルグルンド指揮ヘルシンキ・フィル『シベリウス:交響曲第4番』(1984年 EMI)

――AT-ART1000について、井谷さんはどんな印象を持たれましたか?

井谷:高校生の時に、生まれて初めて買ったカートリッジがオーディオテクニカのAT-12でした。そこから始まって、デノンDL-103やオルトフォンMC-20などいろいろなカートリッジを使っていますが、いまもメインで使っているのはオーディオテクニカのAT33PTG/IIです。だからオーディオテクニカのカートリッジは自分にとってとても馴染みのある音なのですが、AT-ART1000についてはそれらとはまるで違う世界だと思いました。レスポンスがよく、機動力のある音と言えばいいのかな……。うまく言えませんが、とにかく「凄い世界に到達したな」という印象です。

小泉:ありがとうございます。こんなことをうかがうのは野暮かもしれませんが、なぜそんなに長くオーディオテクニカのカートリッジを愛用してくださっているのですか?

井谷:音楽ジャンルを問わず、オールマイティに鳴らしてくれるという安心感があるんです。それから、内周部のトラッカビリティがいいこともポイントですね。他のカートリッジだと音が歪みそうなところも難なく鳴らすし、かと言って甘くもならない。ひと言で言って、使いやすいんです。

AT-ART1000は「ダイレクトパワー」方式以外にも数々の技術が投入されている。たとえばボディはチタン削り出しで、ハウジングはアルミニウム、カバーに硬質系樹脂材と複数マテリアルの組み合わせて、共振モードの分散を図っている

――小泉さんはテクニクスの製品にどのような印象を持たれていますか?

小泉:私は1980年生まれで、基本的にはCDを聴いて育ってきましたので、テクニクスのアナログプレーヤーはオーディオテクニカに入社して初めて耳にしました。町田の試聴室に設置されているプレーヤーのひとつがSP-10MK2だったんです。それが最初の出会いでした。現在は御茶ノ水の拠点にSL-1000Rが設置されており、日常的に使わせていただいております。

井谷:そうでしたね。SL-1000Rはオーディオショウのデモなどでも使っていただいていました。

小泉:その後、国内外のブランドのベルトドライブ式、ダイレクトドライブ式のプレーヤーをいろいろ聴きましたが、現在はメーカーも減り、以前より選択肢が狭まった印象があります。そのなかでテクニクスが復活し、優れたダイレクトドライブ式プレーヤーを幅広い価格帯で展開されていることは本当に心強いです。いちユーザーとしては自宅でSL-1200MK7を使っておりますが、音も動作もひじょうに安定感があります。

SL-1000Rは強力なダイレクトドライブメカニズムに注目が集まるが、一体型システムとして電源、シャーシ、トーンアームなどすべての要素が高度に作り込まれている。トーンアームはマグネシムパイプ、ジンバルサスペンションを採用したスタティックバランス型となる

――最後に、オーディオテクニカとテクニクスの今後の展望についてお聞かせください。

小泉:捉え方は人によって違うと思いますが、アナログレコードは一時的なブームをすでに過ぎて、文化として再び定着したのではないかと考えています。ですからオーディオテクニカとしましては、レコードの音を再生するための「入口」であるカートリッジを、引き続き幅広いラインナップでご提供していくつもりです。アナログレコードと聞くと「古くて懐かしい音」を連想される方が多いかもしれませんが、その魅力はけっして懐かしさだけではありません。古いレコードも、再生装置によっては鮮烈かつ「新しい音」が鳴るということをわかっていただけるようなカートリッジをご提供できるよう、よりモノづくりに力を注ぎたいと思います。

井谷:テクニクスブランド全体としてはそれぞれの製品ジャンルでコアとなる技術が異なりますが、アナログプレーヤーに関して言えば、まだまだ進化の余地があることを日々実感しています。アナログプレーヤーの技術は、よくも悪くも1970年代で止まっていたと思うんです。しかし、SLシリーズを復活させ、SP-10R/SL-1000Rを開発するなかで、現代の技術を活かせる部分が少なくないことがよくわかりました。アナログプレーヤーはそういう懐の深さを持つジャンルですから、今後も積極的に新しい技術を投入し、新たなアナログ再生の価値をご提供していきたいと思います。

――今後も力の入った新製品を楽しみにしています。本日はありがとうございました。

-

AT-ART1000をSL-1000Rにセット。日本が誇るアナログ再生システムでお二人が持参したレコードを再生した -

取材は株式会社ステレオサウンド社内の試聴室で実施した。アナログプレーヤー以降の使用機材は次の通り。アキュフェーズC-47(フォノアンプ)、同C-3900(コントロールアンプ)、同A-250(パワーアンプ)、Bowers & Wilkins 800D4(スピーカーシステム)