- JASホーム

- JASジャーナル

- 日本オーディオ協会 創立70周年記念号

- アナログオーディオの10年を総括する(小原由夫)

JASジャーナル目次

- 日本オーディオ協会 創立70周年記念号トップ

- 創立70周年を迎えて(小川理子)

- 創立70周年記念号について(末永信一)

- ハイレゾオーディオ発展の流れ(三浦孝仁)

- メーカー開発者対談 エソテリック 加藤徹也 × マランツ 尾形好宣

- ポータブル&ワイヤレスで楽しむハイレゾ(関英木)

- 普及・多様化が進んだハイレゾ音源の世界(山之内正)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(三浦孝仁)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(加藤徹也)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(尾形好宣)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(関英木)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(山之内正)

- アナログオーディオの10年を総括する(小原由夫)

- メーカー開発者対談 テクニクス 井谷哲也 × オーディオテクニカ 小泉洋介

- メーカー開発者対談 ラックスマン 長妻雅一 × アキュフェーズ 猪熊隆也

- 「ダイレクトカッティング」キング関口台スタジオ 高橋邦明インタビュー

- 「Lacquer Master Sound」ミキサーズラボ 内沼映二インタビュー

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(小原由夫)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(井谷哲也)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(小泉洋介)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(長妻雅一)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(猪熊隆也)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(高橋邦明)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(内沼映二)

- 加速するイマーシブオーディオ(麻倉怜士)

- メーカー開発者対談 デノン 酒田恵吾 × ヤマハ 熊谷邦洋

- BS8K放送の22.2マルチチャンネル音響(島㟢砂生)

- イマーシブオーディオ制作現場最前線 Xylomania Studio 古賀健一インタビュー

- 私が思うエポックな立体音響作品10作(麻倉怜士)

- 私が思うエポックな立体音響作品10作(酒田恵吾)

- 私が思うエポックな立体音響作品10作(熊谷邦洋)

- 創立70周年記念鼎談(中島さち子/小林久/小川理子)

- 創立70周年を祝して(佐伯多門)

- 創立70周年に想う(校條亮治)

- 編集後記

- バックナンバー

日本オーディオ協会 創立70周年記念号2022autumn

『アナログ、復権の10年』

アナログオーディオの10年を総括する

オーディオ評論家 小原由夫

アナログレコードの驚異的な売上伸長と多種多様なコンポーネントの進化。

オーディオファンの主要プログラムソースとして確固たる地位を築いた

アナログレコードは死なず。全世界的な復権を果たす

アナログレコードは、1980年代末に一度死にかけている。言うまでもなく、1982年に登場したCD(コンパクト・ディスク)に駆逐されたのだ。1986年にLPは生産枚数でCDに抜かれ、1990年には底を打った。

しかし翌1991年には22%増と持ち直し、1992年はさらに11%微増している。以上は日本市場での数字だが、要因として米国の老舗ジャズ専門レーベルの1950年〜60年代の復刻LPシリーズが人気を博したことが挙げられる。限定的とはいえ、ミクロで捉えれば細々とはいえレコード再評価の気運がこの頃から日本で出始めていたといえなくもない。

とはいえ、世界的なムーブメントとしてアナログレコード復権が話題になり始めたのは、やはり21世紀に入ってからと見るのが妥当だろう。とりわけ2010年以降ここ10年あまりの活況は、1980年代末の「風前の灯」の時代を知っている者にとっては隔世の感がある。

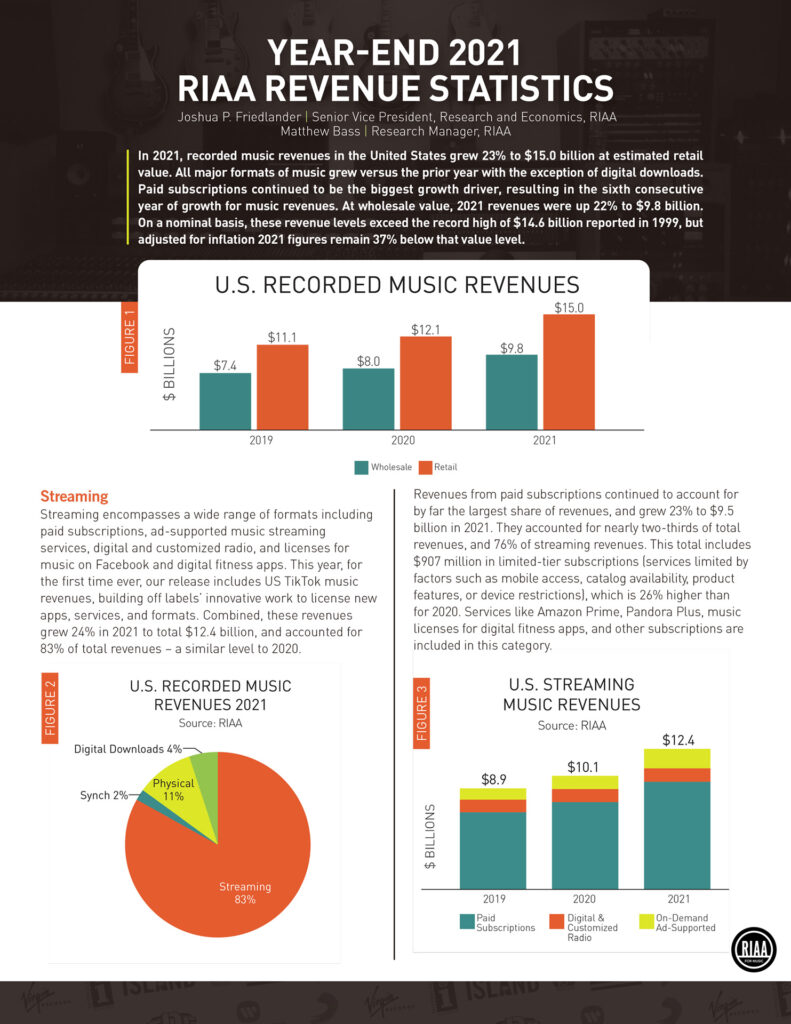

アメリカレコード協会(RIAA)の調べによると、2021年のレコード売上げは前年比61%増の約10億ドル(2021年の為替換算で約1180億円)で、1986年以来最高の売上高を達成した。その前年の2020年には、CDの売上高を既に超えていたというから驚きだ。この数字はデジタルダウンロードの約1.7倍で、いかにレコードのセールスが好調だったかがわかる。

また、2012年まで遡って売上データを見ても、ここ10年でレコードの売上はほぼ順当に右肩上がりを示している。2012年と2021年の伸び率を比べると、実に621%という驚異的な数字なのだ(同じ年のストリーミングの比率は、1,205%と圧倒的に高くはあるが)。

RIAAの売上分析データはインターネットで公開されている。アナログレコードの驚異的な売上げ伸長が報告されている

RIAAの売上分析データはインターネットで公開されている。アナログレコードの驚異的な売上げ伸長が報告されている

https://www.riaa.com/wp-content/uploads/2022/03/2021-Year-End-Music-Industry-Revenue-Report.pdf

日本でもアナログレコード市場は大幅に拡大

日本単独の数字(一般社団法人日本レコード協会調べ)でも、2013年以降の4年間は、149%、165%、121%、133%と、前年比を下回ったことがない(邦盤/洋盤の合計)。2020年こそ前年比90%に落ち込んだが、2021年は174%という急激な回復ぶりだ。

2018年2月、ソニーミュージックエンタテインメントが29年ぶりにアナログレコードの生産開始を発表し、業界を驚かせたことは記憶に新しい。レコードを瀕死の状態に追いやったCDの、しかもその盟主の一角であったソニーがアナログレコードビジネスを再開したことは、この現象が世界同時進行である何よりの証といっていいのではなかろうか。

日本レコード協会も各種統計情報を明らかにしている。2021年の実績で邦楽・洋楽合わせて197万枚の販売実績となり、前年からプラス74%と大幅増となっている

日本レコード協会も各種統計情報を明らかにしている。2021年の実績で邦楽・洋楽合わせて197万枚の販売実績となり、前年からプラス74%と大幅増となっている

https://www.riaj.or.jp/f/data/annual/ar_anlg.html

アナログレコードの再評価の原動力は「音質そのもの」にある

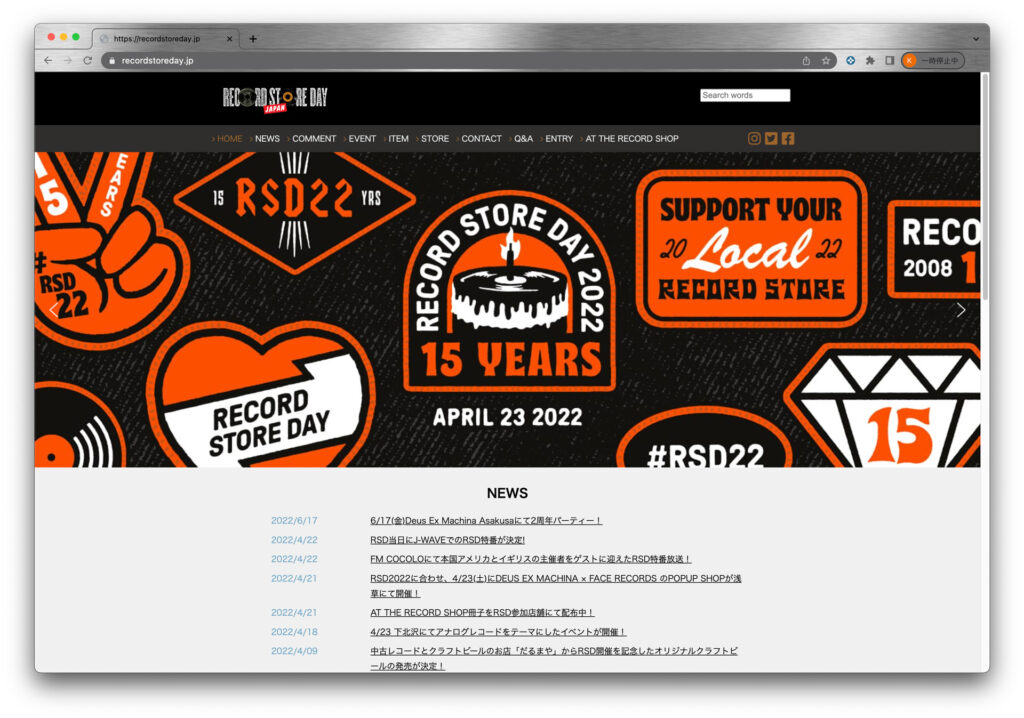

では、なにゆえここまでアナログレコードが再評価されたのか。ひとつには、ファッション的な側面が無視できない。アナログ全盛期を知らない若者たちが、メディアとしてのレコードに新鮮さを感じて採り上げ始めたのだ。CDのジャケットより何倍も大きい30cm角のレコードジャケットにアートとしての視点が見出されたことも大きく、1970年代や1980年代の音楽にノスタルジーやロマンを抱くニーズもそれに相まった。世界中のレコード市場を巻き込んだここ数年の店舗イベント「レコード・ストア・デイ」は、そうした音楽文化をリスペクトする若者が中心となって起こした世界的祭事といってよい。

いっぽう日本では、いわゆる「団塊の世代」のリタイアによる暮らしの変化やゆとりある生活から、「ゆっくりレコードでも聴くか」という心情が働いた。そこに折りからの新型コロナ蔓延による世界的なパンデミックによる巣篭もり需要からの新しい音楽鑑賞スタイルが重なったとみてもいい。

そしてもっともプリミティブな要因は、レコードの音そのものの再評価だ。これはCDやハイレゾ等、急進するストリーミングやノンフィジカルへの反動、あるいはデジタルの音に飽きた感覚から、アナログの音に唯一無二の価値を見出す動きだ。

よく言われるアナログの魅力は、温かみや柔らかさという点だが、私は決してそうは思わない。ダイレクトに耳に伝わるエネルギーと力強さ、その有機的な質感こそがアナログ特有の魅力であり、それが人の感覚に心地よく響くと思うのである。

「Record Store Dayはその名の通りレコードストアの発する文化を祝い、宣伝し、独立した小売店舗を活性化し、フィジカルメディアを手にする喜びや音楽を手にする楽しさを共有する年に一度の祭典」とホームページで説明されている。この日を目指して、様々な音源がアナログレコードをリリースしている

https://recordstoreday.jp/

アナログレコード自体の音質改善への試み

アナログレコード自体も実は変わってきた。この20年あまりの間に、材料の研究によってレコードの音質が著しく改善されたことは無視できない。

レコードの主成分は塩化ビニールで、そこに酢酸ビニールやカーボンブラック、安定材や帯電防止剤などが混合されている。特にカーボンブラックは、廃棄されたレコードを再利用する際、黒色化によって不純物の混入や汚れ等が目立たないようにできる(それゆえ、高音質を謳うレコードは、ヴァージン・ビニール使用をアピールする)。

ユニバーサルミュージックと東洋化成株式会社が中心となって2010年に商品化された「100% Pure LP」シリーズは、このカーボンブラックを使わずに、成型の安定性と音質面から、低重合度のストレート塩化ビニールを配合した無着色(ほぼ透明)のLPレコードである。海外製LPレコードの中に高音質を訴求する透明な「クリアータイプのLP」が最近増えているのは、この「100% Pure LP」に類したものと思われる。

アナログレコードの人気再燃と歩みを合わせるかのように、各種高音質レコードが盛んにリリースされている。写真はユニバーサルミュージックが2012年12月12日に発売した「100% Pure LP」シリーズの一枚。名盤『アート・ペッパー・ミーツ・ザ・リズム・セクション』。DSDマスターを使って、メタルマスターから、無着色のヴァージン・ビニールでプレスされたこだわりの仕様だ

プレス技術の向上で音質を高める

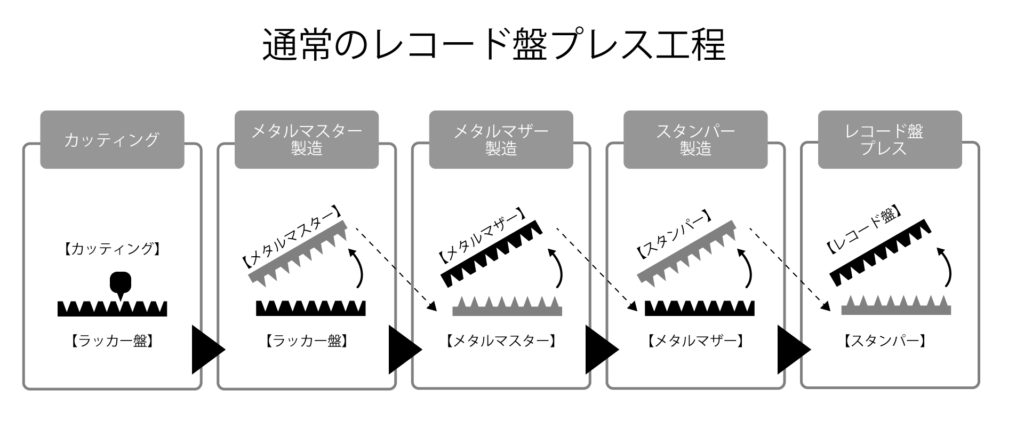

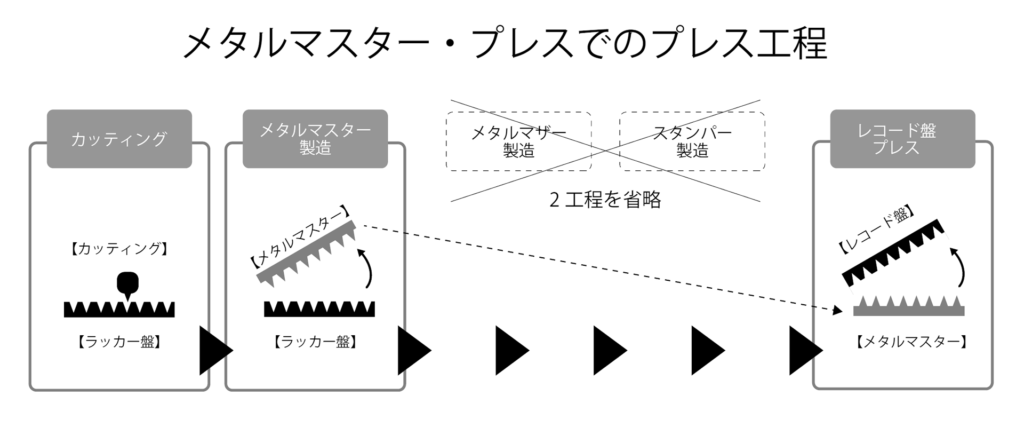

プレス技術の向上もアナログレコードの音質を高める重要な要素だ。一般にラッカー盤のカッティング以降、レコードは4段階の工程を経て製造される。かつてドイツのTELDEC(テルデック)社が、メタルマスターの銅版を直接カッティングして、それを元にスタンパーを作り高音質アナログレコードを製造するDMM(Direct Metal Master)という手法を提案していた。それに準じた方法として、メタルマザーとスタンバー製造の2工程を省き、メタルマスターからダイレクトにプレスする方法を日本のユニバーサルミュージック合同会社/東洋化成株式会社、米モービル・フィデリティ・サウンド・ラボ等が最新の製造工程に採り入れ、音質向上を謳っている。ただしこの手法は、メタルマスターの耐久性の低さから、必然的に製造枚数が限られたプレミアムなものとなる。

通常のレコード盤の製造工程。マスター音源が完成したのち、(1)カッティング、(2)メタルマスター製造、(3)メタルマザー製造、(4)スタンパー製造、(5)レコード盤プレス、の5工程が必要となる

100% Pure LPシリーズに採用された「メタルマスター・プレス」では、通常のプレス工程からメタルマザー製造とスタンパー製造の2工程を省略することで音質向上を目指す

もはや必需品? レコードクリーナーの多様化と普及

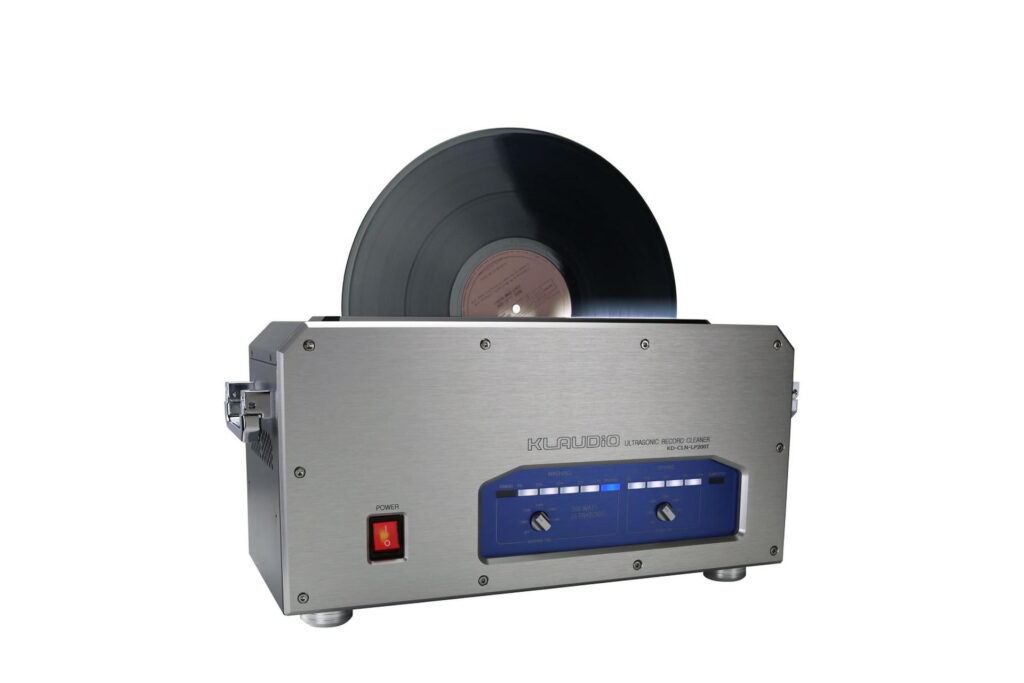

もうひとつ見逃せない近年の動向に、レコードクリーナーの多様化と普及がある。かつては業務用のみに等しい市場だったが、英国のハンル(Hannl)や米国のVPI等の吸引式が認知され始め、2013年に創立した韓国のクラウディオ(KLAUDIO)、2018年に輸入販売が開始された米カーマスオーディオ(Kirmuss Audio)などの超音波方式が認知され始めた。国内でも比較的安価な吸引式がフォースマイルラボ(for SMiLE lab)から発売されており、今やレコードクリーナーは熱心なアナログ愛好家にとって必需品となりつつある。

アナログレコードの盤面の汚れを徹底的にクリーニングすることで、ノイズが低減されるほか、「音質」も向上することが広く周知されたのも、ここ10年での大きな流れだろう。写真は、バキューム式レコードクリーナーの逸品として名高い、ハンル。写真は現行モデルのMera Professional

韓国クラウディオの超音波式レコードクリーナーCLN-LP200T。クラウディオは、ハンルと並んで最高峰のレコードクリーナーとして名高いレコードクリーナーブランドだ。2014年に日本に上陸し、一斉を風靡したもの、原材料等の急激な高騰を受けて、2020年に一旦生産完了。ファンからの熱烈な再発売の要望から2022年に本機が新登場している

進化するアナログ関連コンポーネント。理想に近づいたカートリッジ

今度はハードウェアとそのテクノロジー面からアナログオーディオを分析してみたい。

かつてよく聴いたレコードを最新のオーディオ機器で再生した際、これまで気付かなかった微細な音のニュアンスや立体的なステレオイメージにハッとすることがある。これはひとえにハードウェアの進歩に相違ない。

カートリッジについては、近年その磁気回路が1970年代頃に比べて一段とコンパクトになっているのがわかる。これはネオジウムマグネット等、より小型で強磁束密度の磁石の誕生が大きい。結果的にそれは、コイル巻き数が少なくても出力電圧の大きな設計を可能とし、他の構成部品の改善とも相まって、微小信号のピックアップと伝送の理想に近付けたことが大きかった。

カンチレバーに関しては、一般的な材料であるアルミニウムやジュラルミンの他に、高級機では振動伝播性能により優れるルビーやサファイア、ベリリウム等が活用されてきたが、2018年に登場したオルトフォンThe MC Centuryでは、スタイラスと一体成型された無垢の単結晶ダイヤモンドカンチレバーの採用が話題を呼んだ。これは音溝から拾い上げた微小信号をロスなく伝える上で画期的といってよい技術革新である。振動伝播速度が最も高いダイヤモンドによる理想的な振動系は、今日他のオルトフォン製モデルや後述するDS Audioのカートリッジにも活用されている。

MC(Moving Coil)方式のオリジネイターというべきデンマーク・オルトフォンはおなじみSPUカートリッジ以外にも積極的に新技術を投入したカートリッジを市場投入している。2018年デビューのThe MC Centuryはカンチレバーに無垢単結晶ダイヤモンド素材を採用した同社創業100周年記念モデルだ

そのDS Audioが送り出した光電型カートリッジの一般化も近年のエポックのひとつだ。株式会社デジタルストリームがリリースした一連のDS Audioブランドの光電型カートリッジは、かつて東芝が製品化した構造を範としながら、LEDとフォトディテクター(photodetector)によって、オリジナル仕様が抱えていた発熱による不安定動作等の諸問題をクリアー。発電原理が一般の磁気回路と異なるために専用イコライザーアンプが必要となるが、その豊富なバリエーションもあって、世界的に大きな注目を浴びている。

ボディ材料としては、チタンという軽くて硬い素材の設計の自由度が上がったことでさまざまな形で取り入られるようになった。また、3Dプリンターの普及でモールド樹脂成型が比較的容易になったことも見逃せない。

株式会社デジタルストリームは、DS Audioブランドで2013年に光電型カートリッジDS001と専用イコライザーでデビュー。広く普及しているMM型やMC型とは異なる「光電型」という方式で新風を巻き起こしている。写真は2022年9月に登場した最新型のDS-W3カートリッジ

カートリッジの進化としては、針先やカンチレバー等の技術革新に加えて、ボディ素材の新開発も急速に進んでいる。写真はオーディオテクニカのAT-ART20(2022年発売)。チタンとアルミをボディに採用した鉄心型MCカートリッジだ

プレーヤー/ターンテーブルの新展開

いっぽうで、プレーヤー/ターンテーブルにも新しいアプローチがある。2012年登場のテクダスのエアフォースワンは、空気の力を3つのアプローチで攻めたモデル。すなわちエアーベアリングとエアーサスペンション、そしてレコード吸着である。機構面では取り立てて新しさはないが、最新の技術によってそれを極めて洗練された形で完成させた点が評価される。

テクニクスSL-1000RやSP-10Rの登場も大きな話題を集めた。2018年に発売された両機種は、ターンテーブルを直接モーターで駆動する「ダイレクトドライブ」方式で、同社のシンボリックな技術といえるが、最新モデルではモーターの構造を見直してコギング(モーターにおける回転子と電気子における細かい脈動現象)を大幅に低減。ワウフラッターを限界値まで下げることに成功した。併せて同社は、クラブDJご用達のターンテーブルSL-1200シリーズも復刻し、ダイレクトドライブ方式プレーヤーを積極的に展開している。

この10年で日本メーカーから多数のアナログレコードプレーヤーが登場している。写真はソニーPS-HX500。レコードをDSD形式のハイレゾファイルで保存できるという提案を行なった製品だ

バキューム型ターンテーブルとエアーベアリング、エアーサスペンションで最高のアナログサウンドを追求するテクダス。かつての高級アナログプレーヤーメーカー、マイクロの流れを組む国産メーカーだ。写真は2012年リリースの初号機、エアフォースワン

ダイレクトドライブ方式のレコードプレーヤーでオーディオファンのみならずDJファンから圧倒的な支持を集めてたテクニクス。一時期、製品販売が途絶えていたが、SL-1200GAEで2016年に復活。その好評を受けて、2018年に単体ターンテーブルSP-10R(左)と、トーンアーム付きトータルシステムSL-1000R(右)の2製品が登場した

1972年のSL-1200の発売以来、50年の長きに渡ってDJユースで世界的なシェアを誇るテクニクスのSL-1200シリーズ。2022年に発売50周年を記念したアニバーサリーモデルSL-1200M7Lがデビューを果たした。7色のカラーバリエーションでの展開となる。写真はブルー仕様だ

フォノイコライザーアンプの隆盛

アナログ全盛期はプリアンプ(プリメインアンプ)の重要な役割のひとつにRIAAカーブ補正があった(RIAA[Recording Industry Association of America]、アメリカレコード協会が1954年に制定した規格)。これは高域のレベルを上げ、低域のレベルを下げたレコード制作時のイコライジング特性に合わせて逆補正を掛け、フラットな特性を得るための回路である。しかし、CDの登場とその一般化によって、プリアンプ/プリメインアンプの多くでRIAA回路が省かれ、トーンコントロールを含めた調整機能がシンプルになって近年に至る。

いっぽうで、より本格的なアナログオーディオを目指すマニアにとって、フォノイコライザーアンプの単体コンポーネント化という願ってもない方向性ができた。RIAA回路の規模も、そこに電力を供給する電源部も、贅を尽くした理想追求が叶うようになったのだ。

そうした動向は1990年代始めからあったが、2009年にアキュフェーズC-27で同社初のフォノイコライザーアンプを発表。それに続けとばかり、日本の老舗アンプメーカーや海外の新興メーカーが相次いで弩級、超弩級の単体フォノイコライザーアンプを発売したのである。

こうしたアプローチは、レコードの音溝に刻まれた微細な情報を余すところなく引き出すのに大いに貢献したが、前述アキュフェーズC-27の最新世代機C-47では、バランス増幅回路/バランス入出力端子が採用されている。

考えてみれば、MCカートリッジの出力方式は平衡(バランス)伝送であり、バランス伝送/増幅は真に理に適った方式といえる。こうした進化が今日デジタルソースの向こうを張り、アナログ再生におけるステレオイメージの豊かさをもたらしたことは無視できない。つまりS/Nの大幅向上によって伝送系/増幅系のノイズフロアーが下がり、位相情報も併せて改善されたことで、見通しのよいステレオイメージと三次元的な奥行と広がりの再現がもたらされたのである。

フォノイコライザーアンプの技術革新は、今日より発展し、DSP等を用いたデジタルフォノイコライザーアンプに昇華。スコットランドのリンが手掛ける最新のターンテーブルシステムKLIMAX LP12は、本体に専用のデジタルイコライザーアンプUrika2(ユーリカ2)を組み込んだモデルをラインナップ。他方では、独創的なデジタルテクノロジーを有する海外メーカー数社からフル・デジタル処理によるフォノイコライザーアンプが登場している。

アナログレコード再生がCDに押された1990年代のころ、プリアンプやプリメインアンプに必要不可欠であった「フォノイコライザー」機能が省略されるモデルが増えていた。そのせいもあってか、2000年代に入ると単体のフォノイコライザーアンプのリリースが着実に行われるようになった。アキュフェーズは2009年に同社初のフォノイコライザーアンプC-27を発売した

スコットランドのリン・プロダクツは、高度なデジタルファイル再生を追求する一方で、創業のきっかけとなったアナログ再生への高音質化にも意欲的な開発を続ける。2018年にリリースしたUrika2は、RIAAカーブ補正をデジタル領域で行ない、極小歪みや超低ノイズ化を追求。最短結線を目指し、同社レコードプレーヤーLP12の内部に組み込むスタイルだ

フォノカーブについての論議

フォノイコライザーアンプに関するもうひとつの近年の話題は、RIAAカーブに統一される以前のモノーラル録音時代の各レコード会社のオリジナルEQカーブに設定可能な、多様なフィルター特性切替えを備えたモデルが人気を呼んでいることだ。

なかでもオーロラサウンドEQ-100は、トータルで100種類の設定が可能なターンオーバー /ロールオフ切替え機能を備えた注目モデルである。前面パネルに備わったロータリースイッチの組合せにより、EQポジションが視覚的にもわかりやすいのが特徴である。

いっぽうで、最近個人的に少々残念に思っていることがある。それは、RIAAカーブの制定以降も各社オリジナルのカーブでステレオLPがカッティングされていたという一部の根拠のない論議だ。これはプロ/アマチュア、さらにはメーカーや輸入商社、雑誌を巻き込んだ動きになっているが、明確な確証のないまま断定するのはいささか行き過ぎではと思っている。RIAAよりもこちらのカーブの方が音がいいというのは、あくまで個人的な好みであって、それが正しい音と言い切る論旨には違和感を覚える。

今日フォノイコライザーアンプは多士済済で、前述のバランス増幅対応を含め、シンプルなモデルから多彩な調整機能が備わったものまで実に選び甲斐がある状況だ。さまざまな音の傾向を純粋に楽しみたいものである。

フォノイコライザーの主要機能としては、RIAAカーブによる補正を正確に行なうことが挙げられるが、カーブ自体はRIAA統一以前はさまざまな規格が使われていた。レコードに合わせて、カーブを自在に設定できるフォノイコライザーアンプも存在しており、写真のオーロラサウンドEQ-100ではなんと100通りもの設定が可能だ

多彩なカーブに対応するだけでなく、DS Audioの光電型カートリッジもサポートした多機能機がソウルノートのE-2フォノイコライザー。ロールオフ、ターン−バー、ローリミットを独立して変更でき、合計144種類のカーブが得られる